La semaine prochaine, du 06 au 12 octobre, nos séniors sont à l’honneur. A l’occasion de la semaine bleue, nous avons décidé de poursuivre le billet d’été de Séverine et de vous faire part de nos nombreuses lectures dont le super héros est une mamie ou un papy, bref, une personne âgée.

Albums

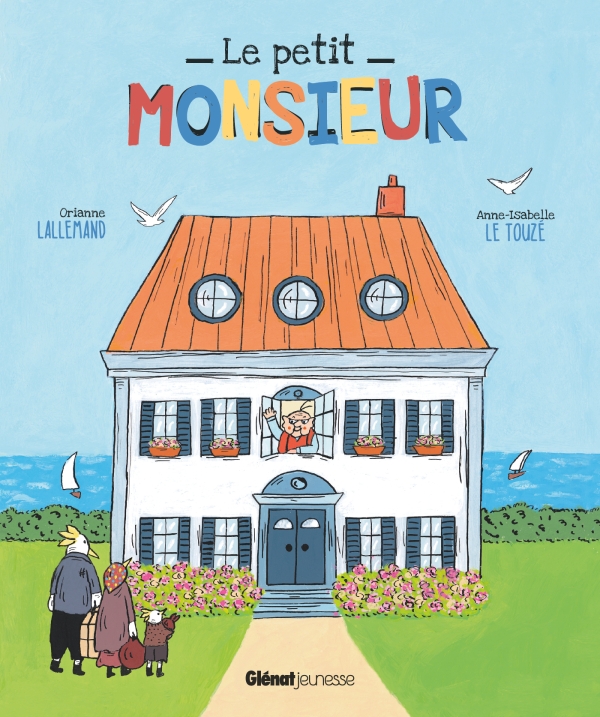

Dans cette grande et jolie demeure de bord de mer, vit le petit monsieur. Dans sa vie pleine de ronrons il s’ennuie très fortement. Mais un jour lors de sa rituelle promenade au marché il croise un groupe de réfugiés. « Ces personnes ont fui la guerre dans leur pays. Nous avons pu loger la plupart d’entre elles, mais il reste une famille sans abri. Alors mes amis, qui peut les accueillir ? ». Est-ce que le petit monsieur va se proposer ?

Dans cet album il est question de tolérance, de solidarité mais surtout de famille. Nous appartenons tous à une famille mais le plus marquant c’est qu‘au fil du temps, la famille s’étend même au-delà. C’est le cas de cette maman, ce papa et de ces enfants qui vont sans doute trouver chez le petit monsieur un vieil homme qui pourrait être un père, un grand-père pour eux et cela n’a pas de prix.

*

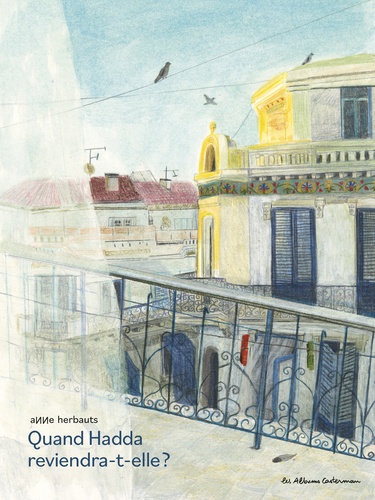

« Mais je suis là mon étoile. Regarde, tu as toute ma volonté ». Hadda est absente, physiquement elle n’est plus dans cet appartement d’une vie qui s’écoule ou qui s’est écoulée. Hadda rassure, murmure sa présence à travers les pièces traversée par cette même question : « Quand Hadda reviendra-t-elle ? ». Une ritournelle qui s’égrène page après page et qui attend une réponse bienveillante, encourageante.

Il y a plusieurs manières d’aborder le deuil et ce n’est jamais un exercice facile en littérature de jeunesse. La poésie d’Anne Herbauts souligne le chemin qui appartient à la disparue et l’enfant. Cette complicité ne fait que se renforcer à travers chaque page et invite la le lectrice lecteur à les détails. Des jeux d’enfants qui se mêlent au quotidien d’une personne âgée éclairés par des illustrations pleine page.

*

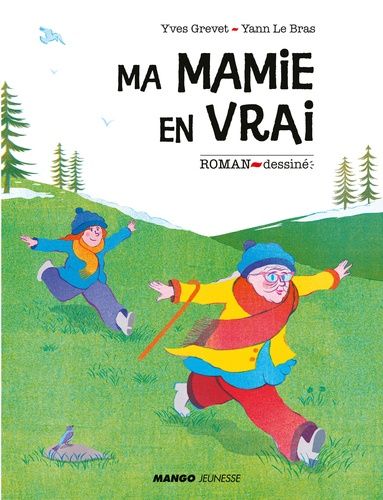

Louise adore sa mamie, quel dommage que celle-ci habite au Québec, de l’autre coté de l’Océan ! Heureusement, elles peuvent s’appeler en visio. Un jour mamie se met à faire de drôles de blagues, à appeler Louise par le prénom de sa maman… Alors la famille décide de prendre l’avion pour aller lui rendre visite pour de vrai.

Ce roman fait partie de l’excellente collection « roman dessiné » de Mango Jeunesse à destination des tout jeunes lecteurs. Nul doute que l’histoire leur parlera car la relation que tissent la petite fille et sa grand-mère par delà les écrans est particulièrement touchante. A l’heure où de plus en plus de familles vivent éloignées des générations précédentes, Yves Grevet montre qu’avec un peu d’inventivité des liens peuvent être entretenus malgré la distance. Mais aussi que ces relations seront fatalement interrompues, que ce soit par la maladie ou le décès, et qu’il est essentiel d’en profiter pleinement.

L’avis de Lucie.

*

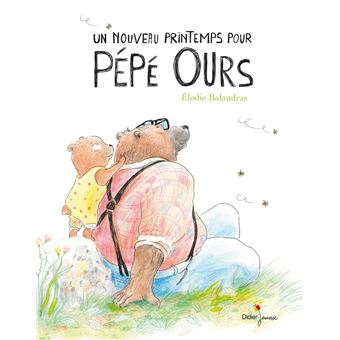

Dans Un nouveau printemps pour pépé ours, Elodie Balandras propose à ses lecteurs d’accompagner Pépé Ours et sa petite fille pour décrocher la traditionnelle ruche pleine de miel. Une balade intergénérationnelle au cours de laquelle les deux protagonistes vont se rendre compte des changements survenus dans l’année. Alors que sa petite fille a grandi et gagné en autonomie, Pépé Ours n’est plus si rapide et fringuant.

Un album plein de tendresse qui figurait dans la sélection du Prix UNICEF 2023 consacré à la famille.

L’avis de Lucie.

*

La mémoire joue aussi des tours aux grands-pères. Surtout lorsqu’il approchent des 100 ans ! Ils ont vécu tant d’événements qu’ils se mélangent un peu. Quand un petit fils rend visite à son papy et que celui-ci le prend pour son frère, l’enfant est face à un dilemme : prévenir ses parents ou jouer le jeu ? Il va choisir la seconde option et profiter d’un vrai moment d’enfance aux cotés de son aïeul.

Comme on pouvait l’espérer de ce duo talentueux d’auteur-illustrateur, les choix graphiques de cet album apportent beaucoup de poésie à cette situation douce-amère.

L’avis de Lucie.

*

Le lien entre enfants et personnes âgées se passe parfois de lien du sang. C’est le cas avec Josette qui garde Angèle et Clément le temps d’un été. Le temps s’étire, les enfants s’ennuient et décident d’organiser un Noël. Mais comment va réagir Josette ?

Ode à la spontanéité, au partage et à la joie des petits moments, Josette est illuminé par les illustrations floues de Clarisse Lochmann qui laissent au lecteur le soin d’imaginer les détails.

L’avis de Lucie.

*

Un jour, la petite fille de Nonna l’interroge : pourquoi chante-t-elle toujours en italien ? C’est l’occasion pour cette grand-mère de raconter l’histoire familiale et l’immigration en France pour échapper aux chemises noires de Mussolini. Magnifique album grand format qui met à l’honneur la transmission intergénérationnelle et la résistance à travers les sonorités et les chants. C’est l’histoire de nombreuses familles françaises qui reconnaîtront sûrement des éléments communs.

L’avis de Lucie.

*

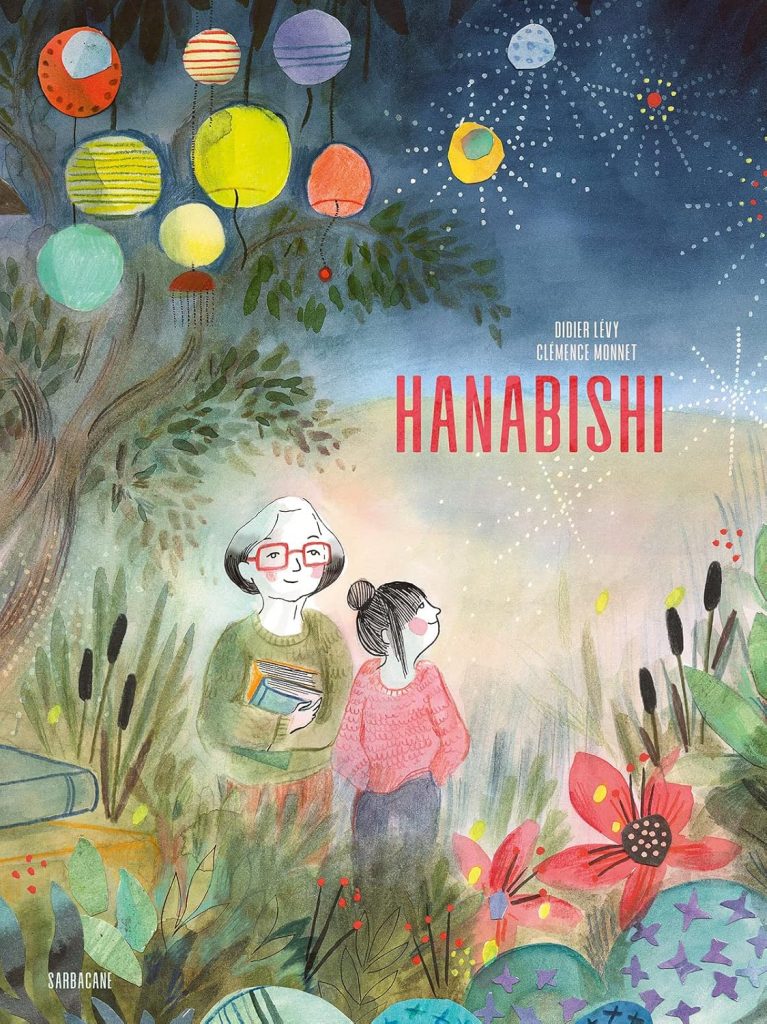

Les grands-parents sont parfois les gardiens et les passeurs de savoirs, comme nous le montre Didier Lévy dans Hanabishi, un magnifique album aux couleurs chatoyantes. L’héroïne, une petite fille, est fascinée par les feux d’artifices, les hanabi au Japon. Et pour cause : elle nous narre le destin de sa grand-mère, seule femme hanabishi dans un métier dévolu aux hommes. A travers ses mots se dresse un portrait vibrant, hommage incontesté envers cette femme forte et pionnière. On y lit aussi une très belle complicité grand-mère – petite-fille, tendre et délicate.

*

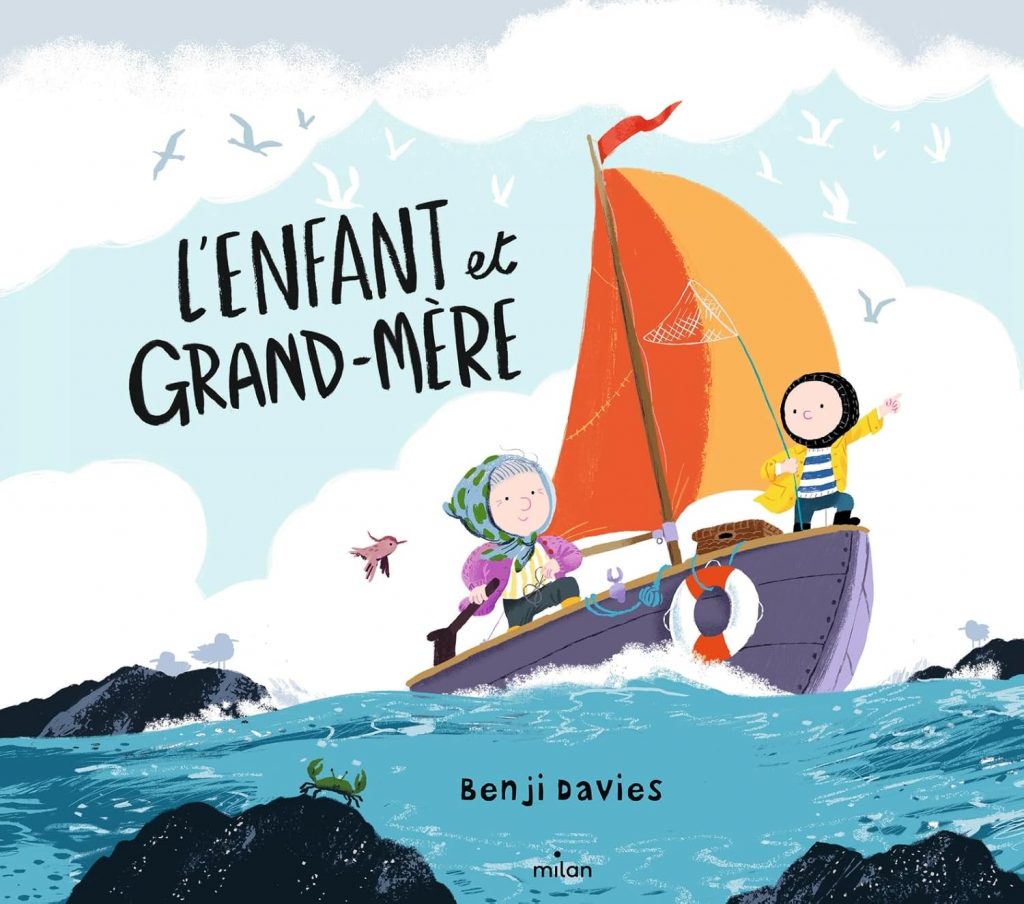

Benji Davies aime lui aussi rendre hommage aux grands-parents. Dans sa très célèbre série L’enfante et la baleine, un tome est ainsi dévolu à la grand-mère : L’enfant et rand-mère. Le petit héros, Noé, passe ses vacances chez sa grand-mère, sur un minuscule rocher, et s’ennuie. Il part alors en exploration… Dans cette courte histoire très touchante, BEnji Davies met à l’honneur la famille et les liens intergénérationnels, à travers la relation qui se noue entre un petit garçon et sa grand-mère, les instants de flottement au début, puis de tendresse et de complicité qui apparaissent petit à petit. Une grand-mère haute en couleurs, indépendante, active, qui n’hésite pas à sortir son bateau en mer en pleine tempête… Une femme de caractère, comme on les aime !

*

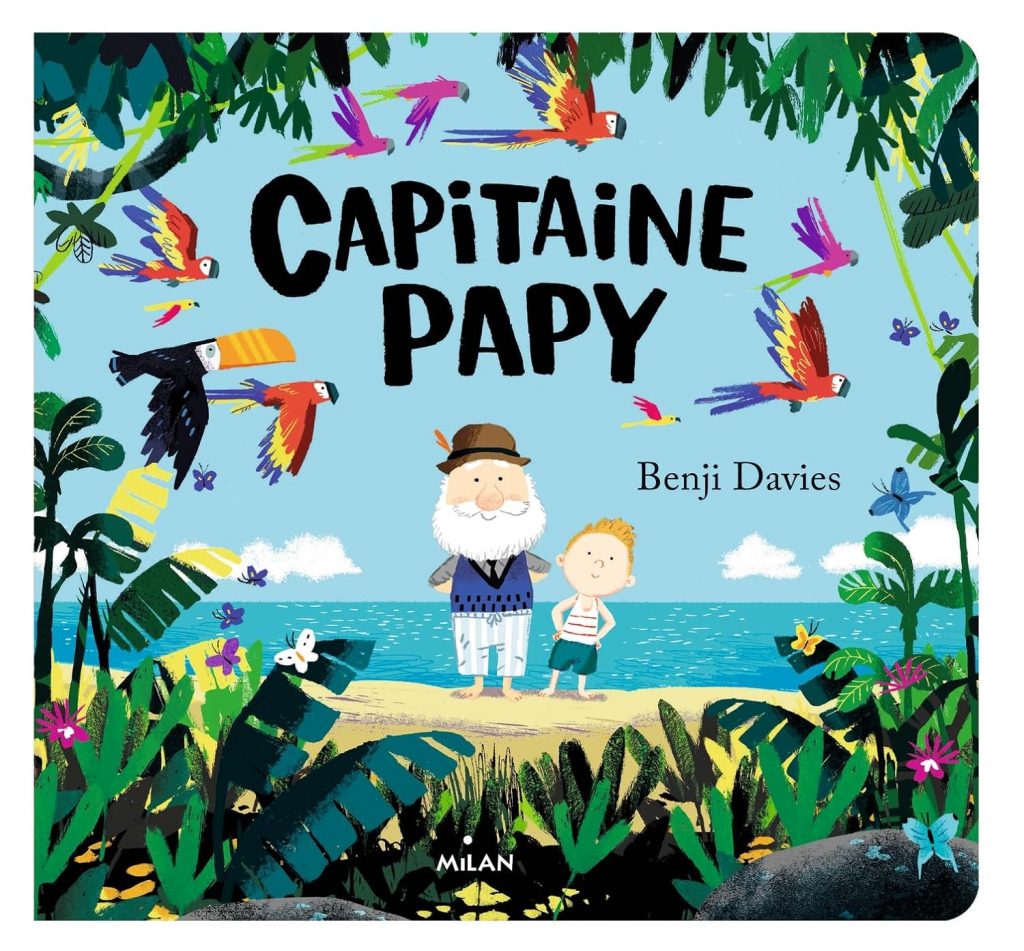

Dans un texte plus ancien, c’était un grand-père que Benji Davies mettait à l’honneur. Dans capitaine Papy, un voyage extraordinaire réunit petit-fils et grand-père. En quelques pages et avec beaucoup de tendresse, l’auteur aborde de manière imagée la question de la séparation, du deuil et de la disparition des proches. C’est doux, tendre, touchant.

*

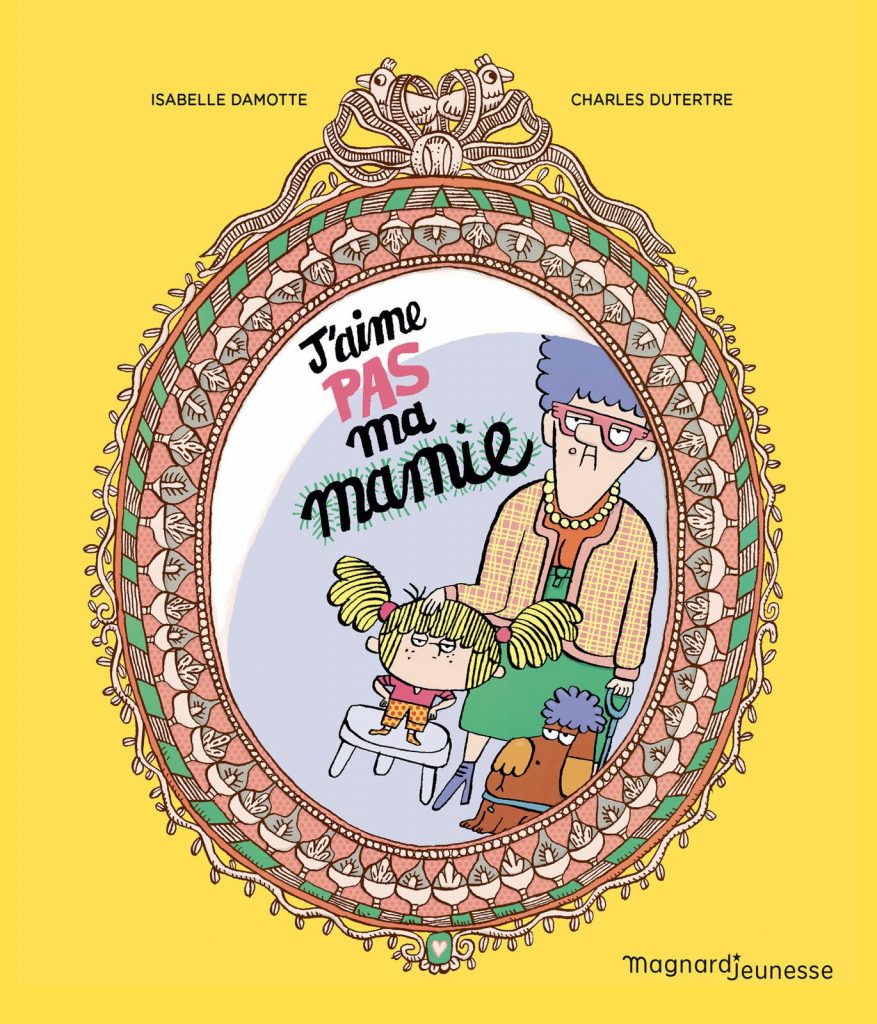

Non, la fillette de notre album, petite blondinette à couettes, n’aime pas sa grand-mère !

Elle a beau être la mère de son père, son nom lui échappe toujours, il n’y a rien à y faire.

C’est ainsi, elle ne l’aime pas.

Mais ne croyez pas que cela soit sans raisons. Au fil des pages, elle nous détaille ses arguments avec comique de répétitions et illustrations de famille qui en disent long. Suspicions, dévalorisations, remarques sur son éducation, visage sans cesse renfrogné, la Mamie n’aime pas non plus sa petite-fille et ne s’en cache pas.

Voilà qui explique peut-être/certainement la profonde aversion de la petite envers son aïeule…

Isabelle Damotte nous rappelle que toutes les mamies ne sont pas « gâteaux », gentilles et pleines d’attentions affectueuses envers leurs petits-enfants, tous ou quelques-uns. Avec son texte en rimes très dynamique, ses quelques délicieux mots désuets, complétés par les foisonnants, pétillants et colorés dessins de Charles Dutertre, cet album est vraiment drôle.

Pourtant, derrière le rire et les expressions blasées, se cachent une souffrance, un désir de reconnaissance, d’être et d’exister. Notre fillette se construira avec cela et autrement !

******

Romans

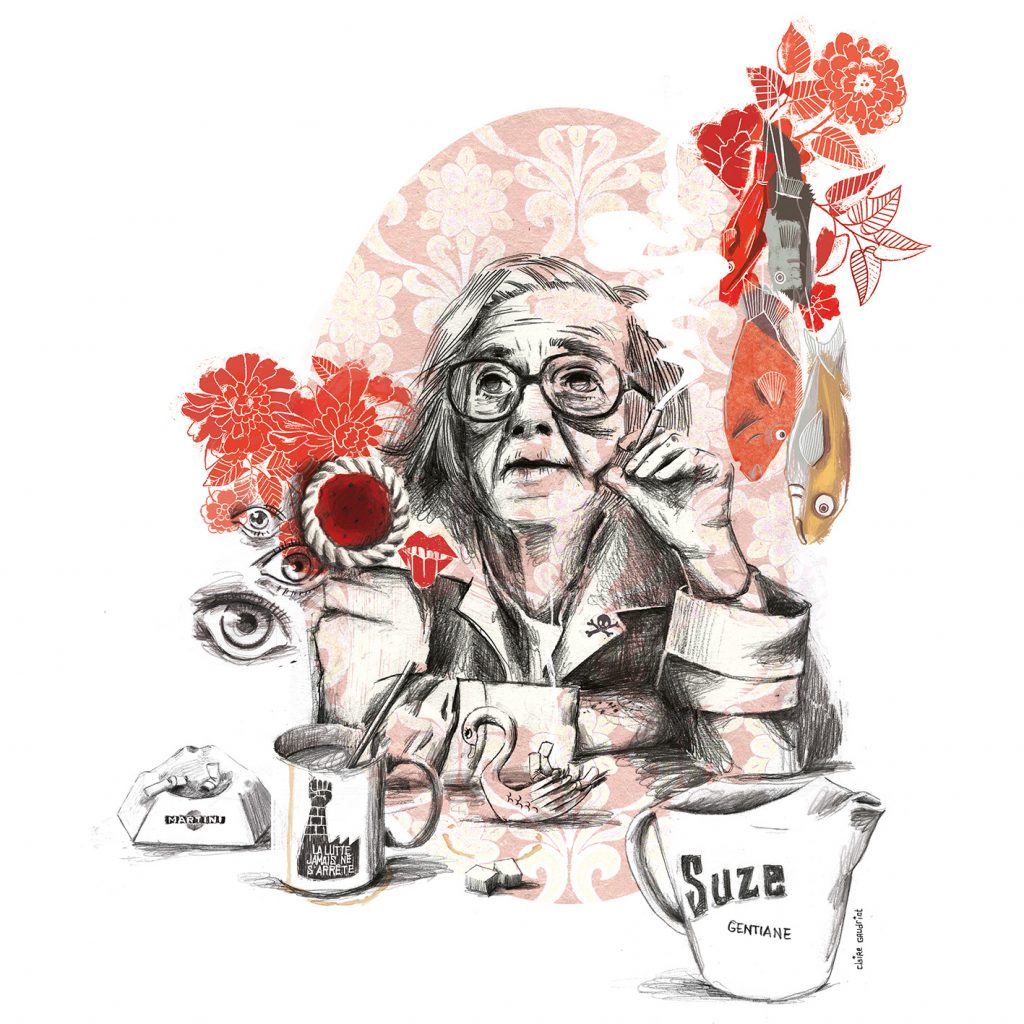

Les mamies, Louise les aime à la folie : « Ouais, mais les mamies, c’est plus précieux que les cartes Pakémou, il faut en prendre soin, les aimer très fort. C’est du boulot une collec de mamies, je sais pas trop si vous vous rendez compte ! »

Samedi prochain à 14h, Louise va donner rendez-vous à chacune de ses mamies préférées : Mamie Ella, la rouge si en colère et espiègle à la fois : « Ne t’habitue jamais à ce qui te fait mal, à ce qui t’indigne. Ne baisse jamais les bras, mords, bats-toi, hurle ! C’est pas normal, tu sais, de devoir partager ce monde avec ces trous du cul. » Mamie Violette et ses chiffres sur le bras, sa beauté de jeune fille à jamais dans ses sourires. Aimée la mémé de Louise confectionne des biscuits à la cannelle et aime démesurément ! Il y a Joséphine, très classe, qui pose avec les célébrités, pas besoin d’être jeune et belle pour ça (si si c’est vrai !). Quant à Bertille, elle collectionne les amoureux ébréchés et nourrit les oiseaux. Mamie Linette aime Papi Moktar : « Papi Moktar la berce dans ses grandes mains. Grandes comme un livre d’histoires. Les mains de Papi Moktar remontent doucement Linette dans leurs filets tissés de souvenirs. ». Ce même Papi qui tricote, fait cuire des confitures et qui a vécu mille et une vie. Toutes les invitations sont écrites, soigneusement personnalisées pour que la fête soit belle !

Bien sûr il fallait compter sur Claire Gaudriot qui aime les « trucs de vieilles » pour nous livrer cette magnifique galerie de portraits de mamies, si belles ! Le texte de Leïla Brient nous fait voyager à travers le vécu de ces femmes ordinaires tant elles sont extraordinaires. Des vies à aimer, à s’indigner, à être heureuse tout simplement.

*

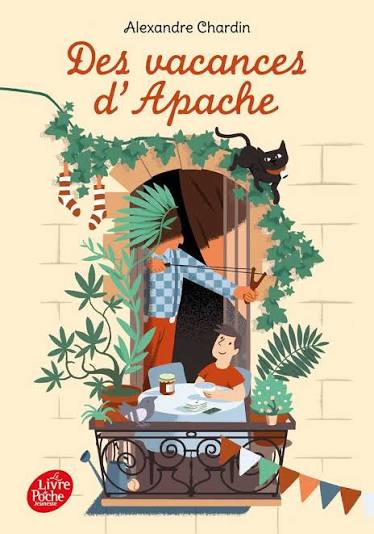

Alexandre Chardin affectionne particulièrement les relations inter-génerationnelles et on en trouve dans nombre de ses romans. Dans Les vacances d’Apache, il invite Oscar et ses lecteurs à rencontrer Marcel Miluche, un grand-père farfelu, champion de jeux vidéo, de dressage de chat domestique et de batailles rangées avec les gamins du quartier. Un adulte-enfant, bien décidé à rendre son petit-fils un peu moins raisonnable. Sa devise ? « Il faut être un Apache ! Toujours avec panache ! »

L’avis de Lucie.

*

Premier rôle figurait lui aussi dans la sélection du Prix Vendredi 2023. Il faut dire que Mickaël Ollivier a donné une place de choix au personnage de la grand-mère dans son roman. Son décès est le point du départ du récit de Laura, sa petite fille, qui va raconter leur vie et leur passion partagée pour le cinéma.

Un roman fort, avec de beaux portraits de femmes de trois générations marquées par l’amour, qu’il soit fou, manqué ou filial.

L’avis de Lucie.

*

Illettrée littéraire a été publié dans la collection Faire Humanité des éditions du Pourquoi pas ?, tête bêche avec Perpète. Ces deux textes sont des hommages poétiques très émouvants de l’auteur à sa Mamé.

D’un côté il partage ses souvenirs de devoirs effectués sous sa surveillance fantasque ; de l’autre le vide qu’elle a laissé en disparaissant. La tristesse est teintée de tendresse et d’humour qui apportent beaucoup de douceur.

L’avis de Séverine ICI, celui de Lucie et d’Héloïse.

*

Bien que le sujet de ce roman jeunesse ne soit pas précisément les grands-parents, ceux-ci occupent une place importante dans la construction de Venise. Celle-ci est orpheline de mère et, au-delà de ses propres souvenirs matériels ou émotionnels, ses grands-parents pourraient lui apporter de quoi construire sa mémoire et son identité. Mais ces derniers ne sont en aucun cas chaleureux. C’est même tout l’inverse ! Et aller chez eux est à chaque fois une épreuve pour Venise et son père tant les critiques sont constantes. Concernant le métier de leur gendre, l’éducation qu’il prodigue à Venise (ou pas justement), comme sur la jeune génération dont elle fait partie et qui irait à vau-l’eau. Ce point de vue, réel, fait du bien à lire et se remarque tant il est rarement abordé en littérature jeunesse. Il l’est un peu plus aujourd’hui cinq ans après la parution de ce roman, mais est encore une exception.

******

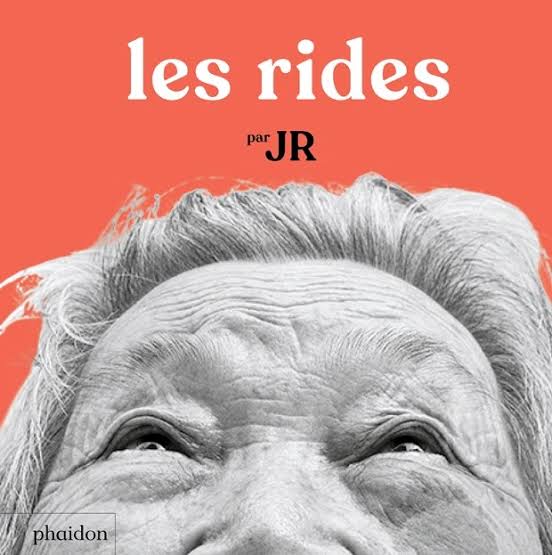

Documentaires

Est-ce vraiment en documentaire ? Oui, d’une certaine manière car on lit dans les rides des modèles de JR le temps qui passe et les expériences de vie. Les modèles racontent aussi leur histoire et celle de leur quartier à la fin de cet album aux magnifiques photos en noir et blanc. Photos qui ont ensuite été collées sur des façades d’immeubles de leur ville. Comme une invitation à nous tourner vers ces habitants, mémoires de nos cités.

L’avis de Lucie.

******

BD-Mangas

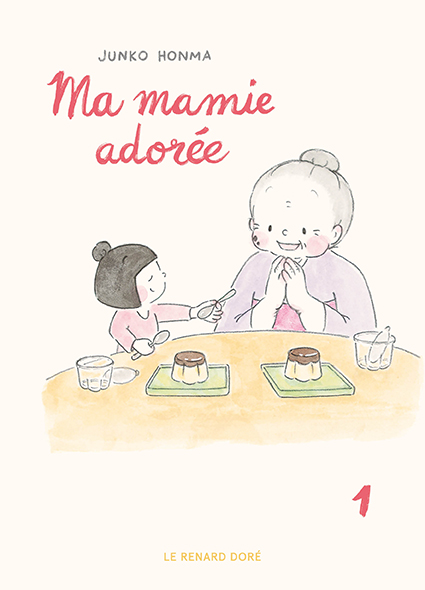

Koume adore sa mamie Ume, étant proche de part l’étymologie de leur prénom, elles ne sont encore plus dans leur complicité. Laissons Junko Monma présenter ses personnages à travers leurs objets préférés et il y a vraiment des choses surprenantes. Vous les retrouverez tout le long de ces petites saynètes de la vie. Si parfois Koume se fait du souci pour la santé de sa mamie il en va de même pour Ume qui transmet de belles valeurs à sa petite fille. Toutes les deux sont attentives au fait et geste de l’autre. Quoi que de plus adorable que d’être le témoin d’autant d’amour à travers les saisons qui se déploient au Nord de l’île de Honshû.

Ce manga se déguste comme une part d’un bon gâteau moelleux réconfortant. Koume est si fusionnelle avec sa mamie qu’on ne peut s’empêcher d’envisager une immense tristesse si elle venait à la perdre un jour. Les illustrations et le découpage des chapitres apportent une atmosphère de bien-être et de nostalgie à la lectrice et au lecteur. La petite cerise c’est les explications données en fin de volume sur les coutumes ou autre de la vie japonaise.

*

Le poids des héros, c’est la transmission de l’histoire familiale. Les deux grands-pères de David Sala ont fuit l’Espagne de Franco pour se retrouver face au nazisme en France. Des héros qui ont vécu selon leurs convictions, sans éclat ni tambour. Et qui ont survécu à l’horreur. Un héritage plus ou moins lourd à porter selon la sensibilité des descendants et leur envie de le transmettre.

Le travail de recherche et de mémoire de David Sala est admirable. Son traitement, distillé dans une autobiographie est particulièrement délicat.

L’avis de Séverine ICI et celui de Lucie.

*

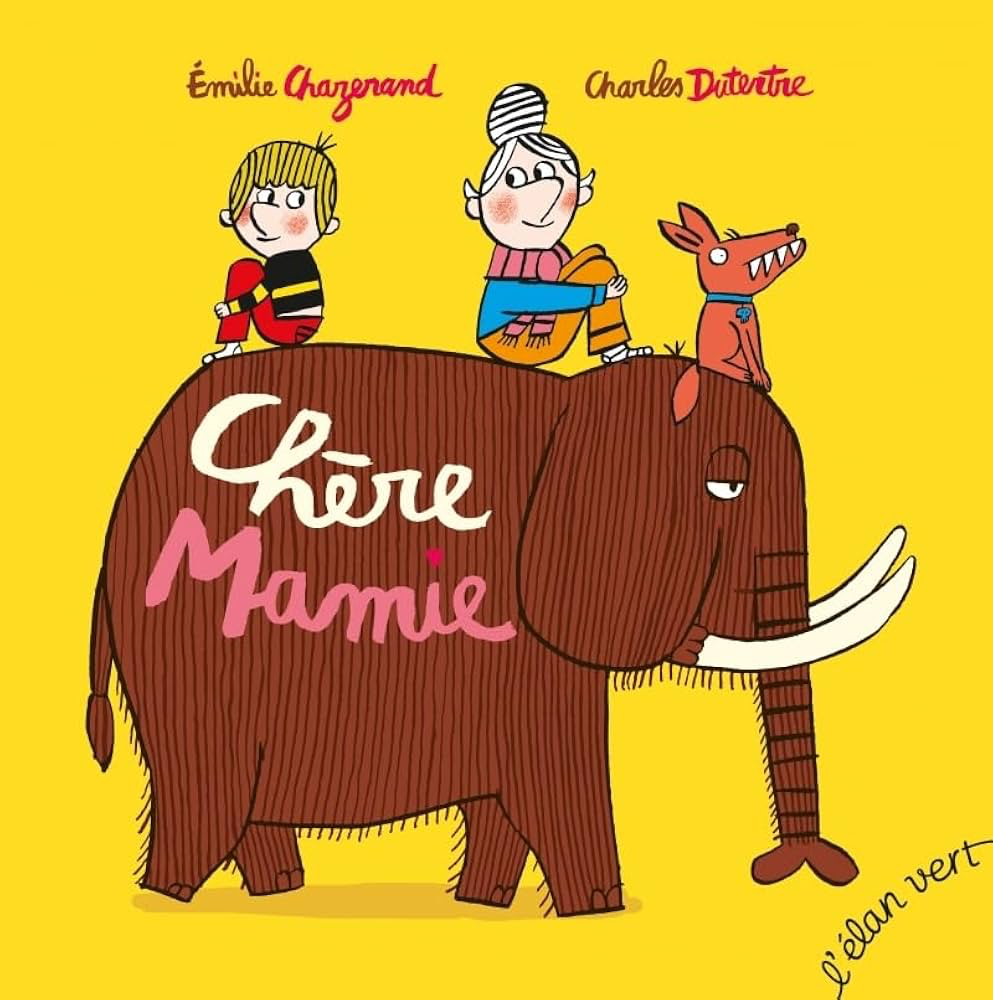

Ce joli est album d’Emilie Chazerand paru en 2019 aux éditions de l’Elan Vert met en scène une correspondance entre Jonathan, un petit garçon coquin et quelque peu insolent et sa mamie.

Au départ Jonathan, obligé par sa Maman à écrire à sa grand-mère ne le fait pas de très bon coeur mais leurs échanges épistolaires nous font presque avoir des fous-rires tellement la grand-mère a du répondant. Entre jeux de mots (Chère Mamimolette, Cher Chenapan), et confidences s’installe un dialogue plus profond qu’il n’en a l’air sur les âges de la vie (eh non, les mamies ne sont pas que des vieilles dames qui tricotent), le rôle de parents (les mamans sont des embêteuses professionnelles mais c’est pour la bonne cause, un jour il y aura du résultat espérons !). Le recul que peut apporter le regard des grands-parents au service d’un livre à la fois drôle et profond, avec des illustrations signées Charles Dutertre qui servent parfaitement le propos.

Un livre intergénérationnel à partager en famille pour renforcer la complicité et alléger les soucis du moment qui de toutes façons finiront par passer. Tout est plus léger à dos d’éléphant de toutes façons !

*

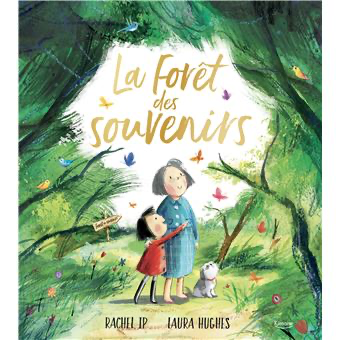

La forêt des souvenirs est un joli album paru aux éditions Kimane en 2021 et qui traite de la maladie d’Alzheimer.

Emma et sa mamie se promènent ensemble dans la forêt des souvenirs, un lieu magique, probablement une métaphore de la mémoire de la grand-mère, dans lequel elles se promènent toutes les deux et revivent ensemble ses souvenirs les plus précieux.

Elles se rendront compte à la fin que même si l’on oublie tout, le plus important reste l’amour que l’on a donné et reçu.

***

Pour terminer ce billet, nous avions envie de zoomer, après les albums Le petit Monsieur d’Oriane Lallemand et Josette de Clarisse Lochmann, sur une petite sélection dans laquelle les personnes âgées ne sont pas les grands-parents des héros/héroïnes, mais avec lesquelles ils/entretiennent une relation qui les aide à grandir, les nourrit, les transforme.

Le magicien du square, c’est ce vieil homme seul que rencontre la narratrice de ce bel album de 2003, aux illustrations sensibles, au texte émouvant. Du récit d’une amitié improbable entre une fillette de cité solitaire, passionnée de dessin, et un marginal, ancien marin, peintre à ses heures perdues, que beaucoup évitent, Thierry Lenain et Laurent Corvaisier font une ode à l’imaginaire, au pouvoir des histoires et de l’art comme langage universel capable de rapprocher des êtres que tout oppose. La véritable magie, c’est celle de la passion, du rêve, de l’amitié, au-delà des préjugés et des différences. En parallèle, c’est aussi une belle histoire sur la vieillesse, la maladie, la fin de vie, qui peut amener une réflexion, un échange avec les enfants, sur la solidarité avec les personnes âgées isolées.

*

Dans cet album, on savoure avec Zélie l’océan, ses parfums, ses embruns, le sentiment de liberté et de sérénité qu’il lui apporte. Le seul problème, c’est que pour se rendre en bord de plage, il lui faut prendre le chemin qui passe devant la maison de Reinette, une vieille dame méchante et acariâtre, qui grogne, jure, postillonne. Mais quand l’on découvre avec Zélie un secret de siècle dernier, inscrit sur un « trésor sous verre » venu s’échouer aux pieds de la fillette et qu’elle comprend de qui provient le message, le crapaud reprend visage humain et notre regard change… Et si la méchanceté de Reinette était plutôt la manifestation de l’aigreur d’un bonheur qu’elle n’a pas connu, d’une blessure jamais cicatrisée ? C’est alors, entre l’enfant et la vieille dame, le début d’une complicité aussi pudique que surprenante…Ce bel album, au texte et aux illustrations généreux et lumineux, apporte évasion, émotion, réflexion. Il est d’autant plus touchant qu’il est également, empreint d’humanité, un beau récit sur la solitude, la vieillesse et les rendez-vous manqués.

L’avis de Séverine LA.

*

Dans Presque perdu, Hervé Giraud met en scène la relation entre Émile, un enfant de 9 ans, et un grand-père (qui n’est pas le sien) surnommé Tintin, récemment veuf, masquant sa tristesse et sa peine derrière une extravagance faussement joyeuse. Leurs aventures familiales d’un été (vivre en tribu, se disputer, s’amuser, faire des concessions, trouver un enfant, perdre un enfant) leur permettront de se rapprocher et de s’apporter mutuellement réconfort et confiance. Entre humour et tendresse, ce roman junior nous dit à la fois l’amour entre générations, la transmission, et la manière dont un enfant sait mieux affronter la réalité du monde adulte quand il est bien entouré. Grâce à Tintin, Emile apprend que la perte définitive existe, mais que l’amour, les liens, et le souvenir permettent de continuer à vivre et même à être heureux. Les illustrations pleines de peps et très expressives sont absolument délicieuses, tandis que, comme souvent avec cet auteur, sensibilité et rires se taillent la part du lion pour de beaux moments d’émotions.

L’avis de Lucie.

*

La dernière œuvre présentée n’est pas à proprement parler destinée à la jeunesse. Néanmoins, elle peut être lu dès l’adolescence et certaines arbronautes considèrent même que c’est un tel chef-d’œuvre qu’il n’est jamais trop tôt pour le lire et apprécier ce roman de 1975, Prix Goncourt pour le moins surprenant d’un auteur inconnu : Emile Ajar.

Dans un Paris populaire marqué par la pauvreté, la marginalité et le racisme, son héros inoubliable, Momo, fils de prostituée placé chez Madame Rosa, une vieille dame juive, malade, obèse, ancienne prostituée elle-même, à qui l’on confie les enfants dont les mères ne peuvent pas s’occuper. Narrateur du roman, il décrit avec la gouaille de ses mots d’enfant et la fraîcheur de son innocence, une réalité dure où les allié.e.s sont rares, les drames latents, les souffrances omniprésentes, les solitudes tragiques. Mais ce que Momo raconte, – comment des êtres fragiles peuvent se sauver les uns les autres, la solidarité entre marginaux et autres rejetés de la société-, est d’une humanité réconfortante, d’une drôlerie mêlée de sensibilité sans pareille, d’une lumière infinie. Sa relation avec Madame Rosa, figure maternelle de substitution, c’est une magnifique leçon d’amour au-delà des liens du sang. Mais, plus que ça et par-dessus tout, la prouesse de ce magnifique roman, c’est, en évoquant la vieillesse, la maladie et la mort, de sublimer, puissante et résiliente, l’enfance, ce moment où l’on a La vie devant soi. Bravo Monsieur Gary !

******

Et vous, quels livres vous rappellent vos grand-parents, les moments passés avec eux, ce qu’ils vous ont transmis… ?