Parce que nous sommes blogueuses de littérature jeunesse mais aussi mamans et, pour certaines, enseignantes, nous avons eu envie de recenser les ouvrages pouvant accompagner les enseignants dans la mise en place de ce nouveau programme. Documentaires, albums, premières lectures ou romans, nous les avons classés selon les entrées du programme pour faciliter leur utilisation. Nous avons tenté d’être le plus exhaustives possibles pour que chacun et chacune puisse trouver les supports qui convient le mieux.

Merci aux attachées de presse qui nous ont aidées à élaborer cette liste : Annick Antoniazzi (Éditions du Pourquoi pas ?), Sophie Bès de Berc (éditions Milan), Gilberte Bourget (L’agrume / Syros), Louise Brouilhet (Didier Jeunesse), Amandine Byrotheau (Rue du monde), Abélia Catty (Little Urban), Cécile Emeraud (Voce Verso), Emma Georges (Casterman), Célia Giglio (Pocket Jeunesse / Slalom), Manon Lalouelle (L’école des loisirs), Anaïs Malherbe (Sarbacane), Amélie Müller (Editions de l’Isalis), Yves Nadon (Editions d’Eux), Audrey Sauser (Editions du Ricochet), Elisabeth Tielemans (agence Mauvaise Herbe) et Valéria Vanguelov (Grasset jeunesse).

*

Notre sélection pour la maternelle

À aborder avant 4 ans

Se connaître, vivre et grandir avec son corps

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

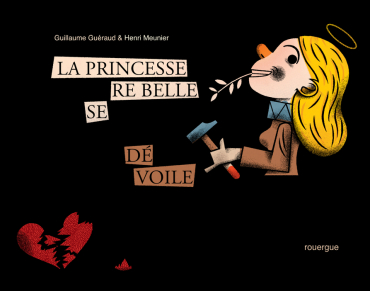

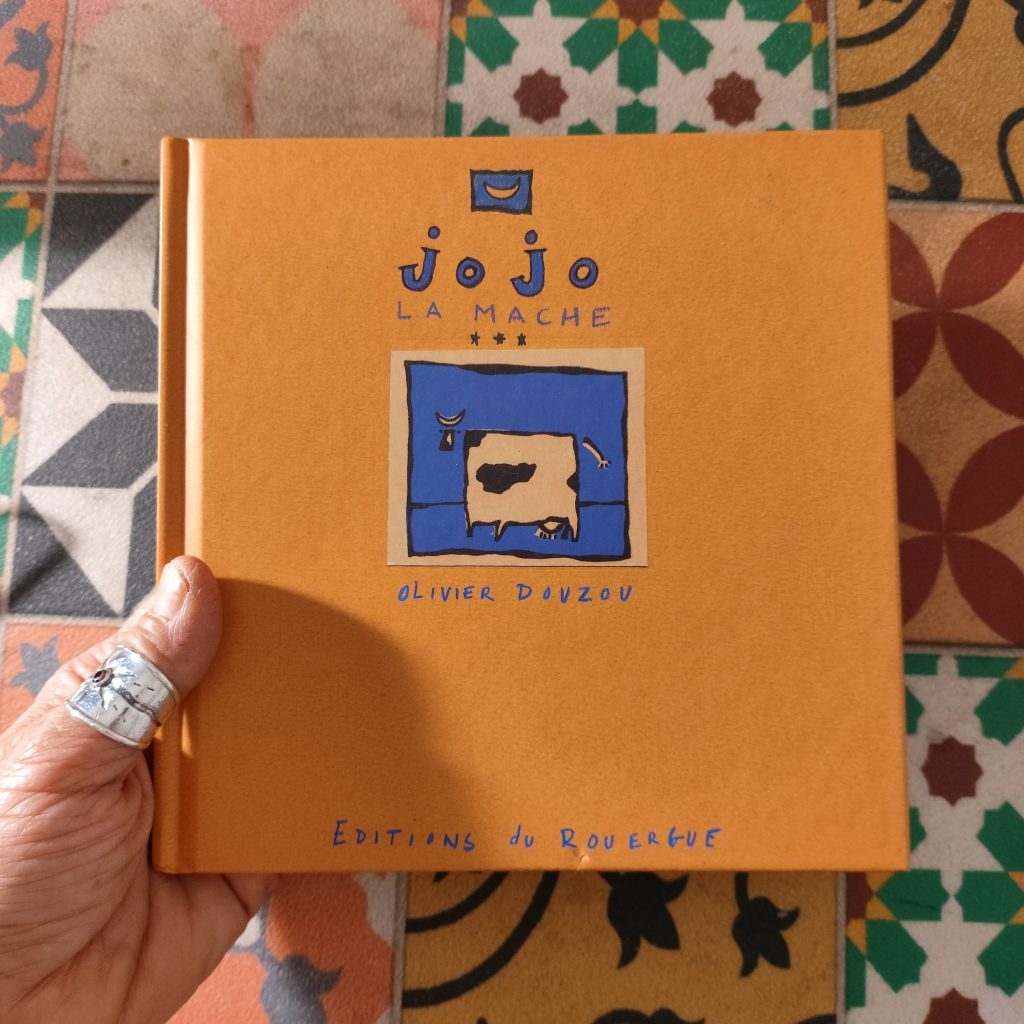

| Nommer les différentes parties du corps. | • Mon corps à moi !, Elise Gravel, Gautier-Languereau, 2023. • J’aime mon corps, Nikki Luna, Julienne Dadivas, éditions Bayard jeunesse. • Zizis et Zézettes, Camille Laurans, Jess Pauwels, Editions Milan, 2017. • Ma sexualité de 0 à 6 ans, Jocelyne Robert, éditions de l’Homme, 2016. • L’imagier qui tourne pas rond : le corps, Élo, Sarbacane, 2022. • Cachatrou c’est ma bouche, Jeanne Ashbé, L’école des loisirs, 1996. • Mon cœur est un petit moteur qui démarre avec de l’amour, Alex Cousseau, Charles Dutertre, Le Rouergue, 2021. • Loup, Olivier Douzou, Le Rouergue, 1999. • Les corps-paysages, Manon Galvier, Editions du Cosmographe, 2020. |

| Prendre conscience de ce qu’est l’intimité : les parties intimes du corps ; les espaces d’intimité ; les mots, les gestes et les conduites associés. | • C’est MON corps !, Mai Lan Chapiron, La Martinière jeunesse, 2025. • Mon corps est un trésor, Florence Dutruc-Rosset, Bayard Jeunesse, 2024. • Chat ! de Claire Garralon, éditions Talents Hauts, 2021. • La bulle de Miro, Rhéa Dufresne, Fondation Marie-Vincent, 2018. • Chez moi, Eve Gentilhomme, Voce verso, 2023. Fiche pédagogique téléchargeable grâce à un QR code à l’intérieur de l’album • Libre comme l’air, Jennifer Yerkes, Editions du Cosmographe, 2020. |

| Développer sa connaissance de soi. | • Je suis une patate, Ziggy Hanaor, Elliot Kruszynski, Seuil Jeunesse, 2025. • Qui suis-je ?, Stéphane Servant, Aurore Petit, Didier Jeunesse, 2024. • Et toi ?, Alex Sanders, EDL, 2009. • Grande !, Aurore Petit, Les Fourmis rouges, 2024. |

| Identifier les espaces où chacune et chacun a droit à son intimité par rapport aux adultes et aux autres élèves. | • La porte, Michel Van Zeveren, L’école des loisirs, 2008. • Le bain de Madame Trompette, Jill Murphy, Mijade, 2015. • Un câlin ?, Bernard Duisit, Olivia Cosneau, Hélium Editions, 2022 (livre pop-up) |

Rencontrer les autres et construire des relations, s’y épanouir

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Développer la capacité de s’affirmer par le consentement et le refus. | • La famille Ohé : C’est lui !, Oliver Jeffers, Kaléidoscope, 2013. • Faut savoir dire non !, Agnès Rosenstiehl, Albin Michel, 2023. • Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte !, Thierry Lenain, Stéphane Poulain, Les 400 coups, 2000. • Ça suffit les bisous !, Mayana Itoïz, Jean-Pierre Kerloc’h, Pascal Bruckner, Glénat, 2016. • Le livre qui dit non, Ramadier et Bourgeau, L’école des loisirs, 2019. • J’ai le droit de dire “non !”, Ophélie Célier, P’tit Kiwi, 2021. • Le petit livre qui dit “non !”, Swann Meralli, Glénat, 2015. • Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte !, Thierry Lenain, Les 400 coups, 2020. • La bulle de Miro, Rhéa Dufresne, Fondation Marie-Vincent, 2018. |

| Développer la capacité de respecter le refus de l’autre | • J’ai le droit de dire non, Ophélie Celier, Thomas Piet, Fanny Vella, Petit Kiwi. • La bulle de Miro, Rhéa Dufresne, Geneviève Després, Fondation Marie Vincent, 2018. • Attrap’bisous, France Quatromme, Christine Davenier, L’école des loisirs, 2022. • Hervé ne veut pas partager, Steve Small, Sarbacane, 2025. |

Trouver sa place dans la société, y être libre et responsable

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Comprendre qu’une activité ou un métier peuvent être choisis indifféremment par les filles ou les garçons, en fonction des compétences requises et de l’envie de l’exercer. | • Bravo maman manchot !, Chris Haughton, Thierry Magnier, 2022. • Papoulpe, Emile Jadoul, L’école des loisirs, 2021. • Chevalier Chouette, Christopher Denise, Kaléidoscope, 2023. • Chevalier Chouette et la petite oiselle, Christopher Denise, Kaléidoscope, 2025. • À quoi tu joues ?, Marie-Sabine Roger, Anne Sol, Sarbacane, 2009 (ressources pédagogiques disponibles sur le Site PRO de l’éditeur). • Fille, Garçon, Hélène Druvert, Saltimbanque éditions, 2021. • Fleur-de-Cactus et Castor-Têtu, Jean Leroy, Audrey Poussier, L’école des loisirs, 2017. • Les filles peuvent le faire… aussi, Sophie Gourion, Isabelle Maroger, Günd, 2019. • Les garçons peuvent le faire… aussi, Sophie Gourion, Isabelle Maroger, Günd, 2019. |

******

À partir de 4 ans ou dès que les apprentissages précédents ont pu être observés

Se connaître, vivre et grandir avec son corps

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Nommer les différentes parties du corps. | • Comment fabriquer un grand frère ?, Anais Vaugelade, L’école des loisirs, 2016. • Corps, amour, sexualité : les 120 questions que vos enfants vont vous poser, Charline Vermont, Albin Michel, 2022. |

| Découvrir ce qu’est une grossesse et la naissance. | • Bébé, Helen Oxenbury • Am Stram Graine, Anne-Catherine Le Roux, Le Pommier, 2019. • Le ventre de ma maman, Jo Witek, Christine Roussey, La Martinière jeunesse, 2011. • Le Mystère des graines à bébé, Serge Tisseron, Aurélie Guillerey, Albin Michel Jeunesse, 2014. • Un poisson dans le bidon, Davide Sire Magali Le Huche, Sarbacane, 2015 (ressources pédagogiques disponibles sur le Site PRO de l’éditeur). • Et dedans, il y a, Jeanne Ashbé, Ecole des Loisirs, 1997. |

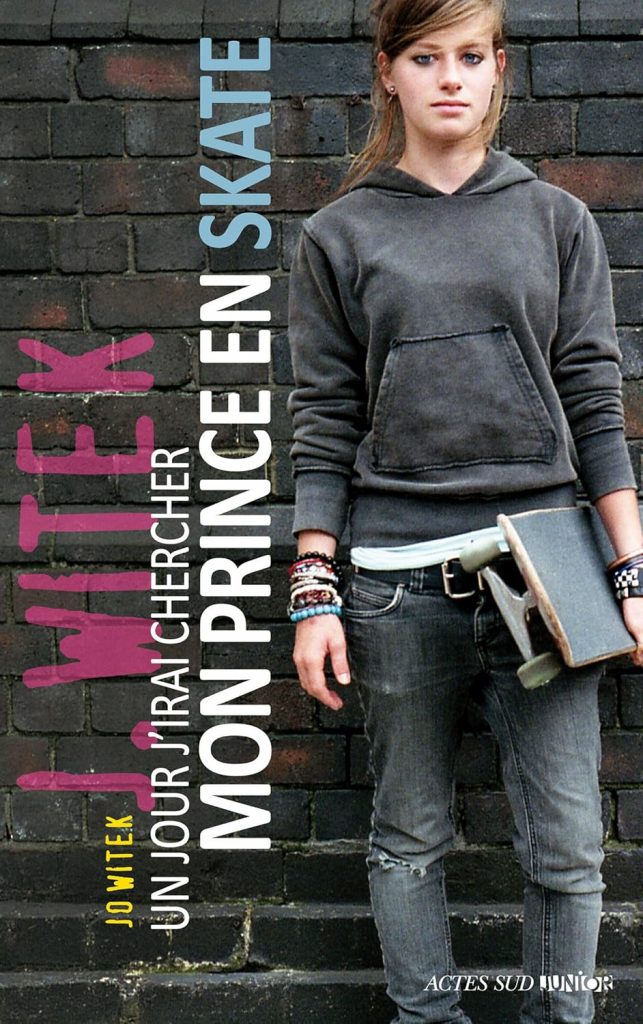

| Découvrir et identifier ses émotions (quatre des émotions de base : joie, tristesse, peur, colère), ses sentiments et les reconnaître quand on les ressent. | • Dans mon petit coeur, Jo Witek, Christine Roussey, La Martinière jeunesse, 2013. • Le livre de mes émotions, Stéphanie Couturier, Maurèen Poignonec, Pocket Jeunesse, 2017. • Parfois je me sens…, Anthony Browne, L’école des loisirs, 2018. • La couleur des émotions, Anna Llenas, Quatre fleuves, 2014. • Dans mon corps, Mijana Farkas, La joie de lire, 2018. • Les émotions ça chahute un peu, beaucoup, énormément, Rhéa Dufresne, éditions du Ricochet, 2016. • Aujourd’hui je suis…, Mies Van Hout, Minéditions, 2011. • Beaucoup de beaux bébés, David Ellwand, L’école des loisirs, 2009. • Kumo la petite nuée timide, Kyo MacLear, Editions de l’Isatis, 2025. La colère • Je déteste tout !, Sophy Henn, Saltimbanque, 2025. • La petite mauvaise humeur, Isabelle Carrier, Bilboquet-Valbert, 2011. • La colère de Zélie, Ella Charbon, L’école des loisirs, 2024. • Grosse colère, Mireille d’Allancé, L’école des loisirs, 2000. • Les colères de Simon, Ian de Haes, Alice Jeunesse, 2016. • Le garçon de feu, Sarthak Sinha, Editions du Ricochet, 2025. • Le livreen en colère, Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau, Ecole des loisirs, 2016. La peur • Pas de panique, petit crabe, Chris Haughton, Thierry Magnier, 2021. •Mes petites peurs, Jo Witek, Christine Roussey, La Martinière jeunesse, 2015. • Mousse, Estelle Billon-Spagnol, Talents hauts éditions, 2020. • Barnabé n’a peur de rien, Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez, Didier Jeunesse, 2021. • Bébés chouettes, Martin Waddell, Patrick Benson, L’école des loisirs, 2015. • Hou Hou, Georgette, Tourbillon, 2024. • Le livre qui a peur, Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau, Ecole des loisirs, 2018. La tristesse • Bienvenue tristesse, Eva Eland, Les éléphants 2019. • Les larmes, Sibylle Delacroix, Bayard Jeunesse, 2019. La joie • Joie, Lotta Olsson, Emma Adbåge, Cambourakis, 2022. • Dans mon sourire, Jo Witek, Christine Roussey, 2021. • J’aime, Emmanuelle Bastien, L’agrume, 2015 (peut être utilisé en dyptique avec J’aime pas, Emmanuelle Bastien, L’agrume, 2025). |

Rencontrer les autres et construire des relations, s’y épanouir

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Définir la notion de confiance. | • Il était une fois la corne des licornes, Beatrice Blue, Little Urban, 2019. • Le projet Barnabus, The Fan Brothers, Little Urban, 2020. |

| Définir un adulte de confiance comme étant un adulte à qui on peut parler et qui est susceptible d’apporter une aide et avec qui on se sent bien (école, famille, environnement médical, sportif, etc.). | • Un peu perdu, Chris Haugthon, Thierry Magnier, 2013. • Qui s’occupe de Martha ?, Emmanuelle Toussaint, Cécile, Utopique, 2024. • Hekla et Laki, Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse, 2022. |

| Identifier un adulte de confiance. | • Le secret de Soro, Charline Le Maguet. Bayard jeunesse, 2022. • La bulle de Miro, Rhéa Dufresne, Fondation Marie-Vincent, 2018. |

| Savoir qu’il existe des comportements interdits même avec un adulte de confiance. | • Te laisse pas faire !, Jocelyne Robert, Editions de l’Homme, 2019. • Le secret de Soro, Charline Le Maguet. Bayard jeunesse, 2022. • Petit Doux n’a pas peur, Marie Wabbes, La Martinière jeunesse, 2015. |

| Distinguer ce que l’on peut garder pour soi ou entre enfants (un secret), d’une situation de danger ou de violence qu’il est important de partager avec un adulte de confiance. | • La Princesse sans bouche, Florence Dutruc-Rosset, Bayard Jeunesse, 2020. • Le loup, Mai Lan Chapiron, La Martinière jeunesse, 2021. • Mô-Namour, Claude Ponti, L’école des loisirs, 2011. • Le secret de Soro, Charline Le Maguet. Bayard jeunesse, 2022. • Petit Doux n’a pas peur, Marie Wabbes, La Martinière jeunesse, 2015. |

| Renforcer son attention à ses sensations. | • Si j’étais un oiseau, Barroux, Little Urban, 2025. • Tortue-Express, Sandra Le Guen, Maurèen Poignonec, Little Urban, 2021. • Le monde t’appartient, Riccardo Bozzi, Olimpia Zagnoli, Grasset jeunesse, 2014. • Ma boîte à petits bonheurs, Jo Witek, Christine Roussey, La Martinière jeunesse, 2014. |

| Savoir demander de l’aide pour soi ou pour les autres. | • Presque perdu, Chris Haugthon, Thierry Magnier, 2011. • Petit Doux n’a pas peur, Marie Wabbes, La Martinière jeunesse, 1998. • Le secret de Soro, Charline Le Maguet. Bayard jeunesse, 2022. • Quand on te fait du mal, brochure du Dre Muriel Salmona, Sokhna Fall et Claude Ponti avec document d’accompagnement téléchargeable ici : https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/brochures-d%E2%80%99information.html |

Trouver sa place dans la société, y être libre et responsable

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Prendre conscience qu’il est possible d’acquérir et de développer des compétences diversifiées, quel que soit son sexe. | • Bravo maman manchot !, Chris Haughton, Thierry Magnier, 2022. • Les animales, Fred L., Talents Hauts éditions, 2021. • Fille, Garçon, Hélène Druvert, éditions Saltimbanque, 2021. • Maman Robot, Zidrou, Sébastien Chebret, Sarbacane, 2018. • Vive la danse, Didier Lévy, Magali Le Huche, Sarbacane, 2016 (ressources pédagogiques disponibles sur le Site PRO de l’éditeur). • Étrange et fabuleuse Henriette, Héloïse Solt, Little Urban, 2025. • À quoi tu joues ?, Marie-Sabine et Anne Sol Roger, Sarbacane, 2018. • Ou alors pompier…, Hubert Ben Kemoun, Rue du Monde, 2013. • Poussins, Poussines : une histoire de poussin.es, Laurent Caldon, Père Fouettard, 2024. |

| Appréhender, comprendre et respecter les différentes structures familiales à partir de ce que l’élève a observé dans son environnement proche à cet âge. | • L’amour en poche, Eric Sanvoisin, Editions du Pourquoi pas ?, 2024. • Familles, Georgette, Didier Jeunesse, 2020. • Pomine & Pomette, Praline Gay-Prara, Lauranne Quentric, Didier Jeunesse, 2024. • Bonjour, facteur, Michaël Escoffier, L’école des loisirs, 2012. • Un air de famille, Béatrice Boutignon, Le Baron perché, 2013. • Tango a deux papas, et pourquoi pas ?, Béatrice Boutignon, Le Baron perché, 2014. • Toutes les familles de mon village, Ophélie Célier, P’tit Kiwi, 2021. • Une famille c’est une famille, tout simplement, Sarah O’Leary, Qin Leng, Les Arènes, 2022. • Le papa qui avait 10 enfants, Bénédicte Guettier, Casterman, 2014. • Adelphina, une enfant de l’amour, Valérie Dumas, Editions du Cosmographe, 2025. |

| Développer des liens sociaux (aller vers l’autre, entrer en relation, etc.). | • Demain, c’est moi qui commande !, Jörg Mühle, Pastel, 2025. • Deux pour moi, Un pour toi, Jörg Mühle, Pastel, 2019. • La Machine à câlins, de Scott Campbell, Little Urban, 2025. |

******

À partir de 5 ans ou dès que les apprentissages précédents ont pu être observés

Se connaître, vivre et grandir avec son corps

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Identifier ses émotions et sentiments et celles des autres. | • La couleur des émotions, Anna Llenas, Quatre Fleuves, 2014. • Devine qui ?, Jarvis, Milan, 2016. • Roméo et Juliette, Mario Ramos, L’école des loisirs, 1999. • Nous les émotions, Tina Oziewicz & Aleksandra Zając, La partie, 2021. • Un drôle de truc pas drôle, Giulia Sagramola, Le Rouergue, 2019. • Après la pluie, Astrid Desbordes, Pauline Martin, Albin Michel Jeunesse, 2023. |

| Prendre conscience de la différence de sensations selon les personnes et du fait qu’un même événement n’engendre pas la même réaction. | • Gare à tes noisettes !, Sébastien Chebret, Géraldine Collet, Mijade, 2020. |

| Communiquer de façon efficace et constructive. | • La famille Ohé, C’est lui !, Oliver Jeffers, L’école des loisirs, 2013. |

Rencontrer les autres et construire des relations, s’y épanouir

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Identifier différents types de sentiments (par exemple, l’amitié, l’amour). | • A & B, Sara Donati, Rouergue, 2024. • Serpent bleu, serpent rouge, Olivier Tallec, Pastel, 2025. • Petit-Bleu et Petit-Jaune, Leo Lionni, L’école des loisirs, 1979. • Un meilleur meilleur ami, Olivier Tallec, Pastel, 2023. • Mouette et Chouette, Sandra Le Guen, Julien Arnal, Little Urban, 2024. • L’amour, Georgette, Didier Jeunesse, 2022. |

| Définir et prendre conscience de ce qu’est l’amitié. | • Memphis et Renard, Pascale Poussin, 400 coups, 2023. • Noël au printemps, Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse, 2019. • Chicorée et la fête de l’arbre d’or, Claire Leboug, Mickaël Jourdan, Ecole des loisirs, 2025. |

| Développer des liens sociaux positifs (par exemple, aller vers l’autre, entrer en relation, nouer des amitiés). | • Ensemble, Emilie Chazerand, Amandine Piu, Editions de la Martinière, 2024. • Le Grand livre des Supergentils, Rocio Bonilla, Père Fouettard, 2025. • Dans les yeux de Nawang, Jean-François Chabas, Clotilde Perrin, 2019. • Bredouille, Agnès Domergue, Grasset jeunesse, 2025. |

Trouver sa place dans la société, y être libre et responsable

| Notions et compétences | Ouvrages de littérature jeunesse |

| Identifier les ressemblances et les différences physiques entre les filles et les garçons. | • La plus belle des moutardes, Isabelle Mignard, Coralie Saudo, Cache-Cailloux, 2016. • Camille ou Camille ?, Marizabel, Séverine Duchesne, Cache-Cailloux, 2016. • Fille, Garçon, Hélène Druvert, Saltimbanque éditions, 2021. • Alice numéro 10, Camille Camillon, Mango, 2025. • Lotte fille pirate, Sandrine Bonini, Audrey Spiry, Sarbacane, 2014 (ressources pédagogiques disponibles sur le Site PRO de l’éditeur). • Les Choukachics Magiques, Émilie Chazerand, Aurélie Guilleret, Sarbacane, 2018. • Princesse Kevin, Michaël Escoffier, Roland Garrigue, Glénat 2018. |

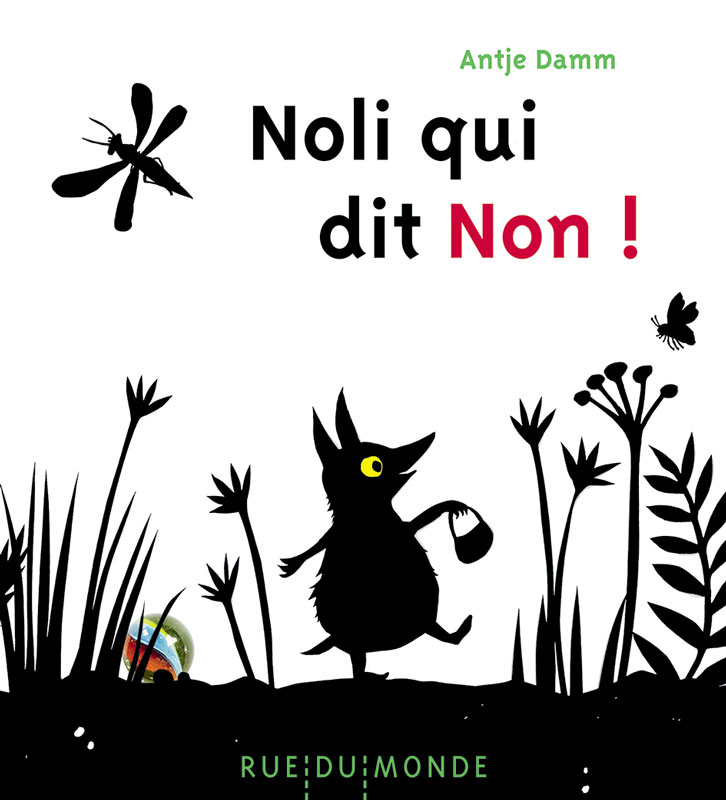

| Décrire ce que signifie traiter quelqu’un avec respect et identifier les effets de ses paroles et de ses actes sur les autres. | • Noli qui dit non !, Antje Damm, Rue du Monde, 2025. Différence • La petite casserole d’Anatole, Isabelle Carrier, Bilboquet, 2009. • Petite tâche, Lionel Le Néouanic, Les grandes personnes, 2011. • Je suis moi et personne d’autre, Baptiste Beaulieu, Qin Leng, Les Arènes, 2024. • Toto, Hyewon Yum, Les éditions de l’éléphant, 2025. • Elle est où ta jambe, James Catchpole, Karen George, Editions d’Eux, 2025. |

| Développer l’empathie et des relations sociales constructives (comportements tels que la collaboration, la coopération, l’entraide). | • La Brouille, Claude Boujon, L’école des loisirs, 1989. • La famille Ohé, Le nouveau pull-over, Oliver Jeffers, Kaléidoscope, 2012. • Y’a plus de place, Malika Doray, L’école des loisirs, 2014. • Juste un petit bout, Emile Jadoul., L’école des loisirs, 2004. • L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Didier Jean, Zad, Syros, 2003. |

******

Et vous, quels livres utilisez-vous pour aborder ces sujets avec vos enfants ou vos élèves ?