Voilà quelques semaines que nous avons lancé la nouvelle édition du Prix ALOGDA ! Après les sélections des catégories Belles Branches (roman ado) et Grandes Feuilles (roman jeunesse), puis celle des Branches dessinées (meilleure BD) et des Racines (meilleurs documentaires) voici ATTENTION ! les sélections Brindilles (albums petite enfance) et Petites Feuilles (albums pour les plus grands)

C’est maintenant à vous de jouer : vous avez jusqu’au 5 juin 2024 pour élire votre titre préféré dans chaque catégorie. Alors à vos lectures et à vos votes !

Et soyez prêt.e.s pour l’annonce des lauréats, le 10 juin à 8h !

******

Catégorie Brindilles

Départager des albums n’est jamais un exercice facile mais vos arbronautes ont finalement sélectionné des petits trésors à déguster en famille.

*

Quel plaisir de laisser place à son imagination débordante lors de jeux d’enfants. Ici nous suivons une fratrie résolument déterminée à s’amuser malgré ce temps pluvieux. Un grand bravo à Anne Cortey qui a su décrire l’émotion de cette journée très particulière. Que dire des illustrations de Thomas Baas qui a fait du gris lumineux une couleur propice à cette joie communicative !

Les avis complets de Linda et Liraloin.

*

Un petit garçon qui va pêcher, un petit poisson qui nage par là.

Vous vous doutez de la suite ?

N’en soyez pas si sûrs !!

Un album drôle et étonnant qui nous invite à observer et à changer de perspective!

L’avis complet de Blandine ICI.

*

Nos petits aiment avoir peur et cet album nous est paru comme une évidence pour laisser ce sentiment s’exprimer comme il se doit ! Pour lire cette histoire et frissonner il est obligatoire de se munir de son courage, d’un bonne dose de sang-froid, d’une lampe de poche à piles bien chargées (car le noir total pourrait vous faire défaillir)…

L’avis complet de Liraloin

Présentation de cet album sur le site de Fanny Pageaud

*

A vous de jouer pour départager ces titres !

Quel est votre titre préféré dans la catégorie Brindilles ?

- Il y a des monstres dans ma chambre de Fanny Pageaud (éditions À pas de loups) (86%, 95 Votes)

- Les ébouriffées de Anne Cortey et Thomas Baas (Grasset) ( (9%, 10 Votes)

- Sous la glace de Michaël Escoffier et Ella Charbon (Éditions des Éléphants) (5%, 6 Votes)

Total Voters: 111

******

Catégorie Petites feuilles

Dans la catégorie des albums destinés aux plus grand.e.s, voici nos 3 coups de cœur.

*

Le premier titre que nous vous proposons est un album tout en poésie : nous y suivons un cheminement, celui d’Igor, petit garçon aux baskets rouges et au manteau couleur moutarde qui vit en retrait, à l’orée des bois, avec son père. Et près de leur chalet, il y a un pont, un pont qui mène au Grand Là-Bas. Igor a très envie de traverser le pont. Mais il en a aussi très peur. Alors son père va lui coudre des ailes. Au cas où…

L’avis de Linda.

*

Voilà un grand album aux couleurs de la forêt de pins qui borde la côte Atlantique. A travers les feuillages, on distingue une plage. Ou plutôt tout un microcosme qui s’anime au gré des marées. Dès le lever du jour, la vie frémit, s’éveille, s’étire sur cette plage et ce, sans discontinuer, jusqu’à la nuit tombée. Des rencontres y ont lieu, des forteresses s’y érigent, des histoires y commencent. Et les couleurs du ciel, de la mer, du sable, des nuages, sans cesse changent au fil des heures. Voilà un album qui ne raconte rien, rien d’autre que l’infiniment précieux cycle du temps qui passe. Les marées hautes comme les marées basses.

L’avis de Linda.

*

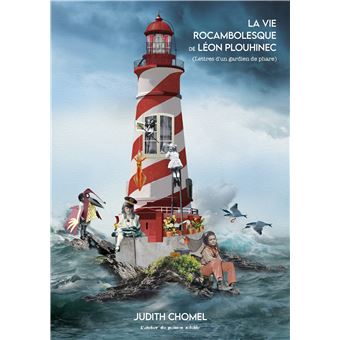

Le troisième album en lice dans cette catégorie nous emmène farfouiller dans une mystérieuse boîte métallique contenant les carnets d’observation et la correspondance d’un gardien de phare. Ces lettres sont peuplées d’espions anglais, de naufragées bretonnes, de graines mystérieuses… Nous avons adoré nous laisser surprendre par cet album épistolaire enchâssé dans l’enquête menée par l’autrice qui a trouvé la fameuse boîte, le tout efficacement mis sous tension par la tempête qui monte à l’horizon. On passe de la tendresse à la curiosité, du rire au frisson, tout ça dans une irrésistible atmosphère iodée portée par les collages inimitables de Judith Chomel. Bref, cet album a tout pour faire des vagues !

L’avis d’Isabelle.

*

A vous de jouer pour départager ces titres !

Quel est votre titre préféré dans la catégorie Petites feuilles ?

- Je suis ton manteau de Angélique Villeneuve (éditions de L'étagère du bas) (45%, 18 Votes)

- Marée haute Marée basse de Max Ducos (Sarbacane) (30%, 12 Votes)

- La vie rocambolesque de Léon Plouhinec (Lettres d'un gardien de phare) de Judith Chomel (Atelier du poisson soluble) (25%, 10 Votes)

Total Voters: 40

******

N’oubliez pas de voter dans chacune des catégories et de guetter

l’annonce des lauréats le lundi 10 juin !