Il y avait un moment que les membres du blog ne s’étaient pas connectées pour parler bande dessinée. Lucie, Blandine et Liraloin se sont bien amusées à lire cette BD qui véhicule de nombreux messages sur le milieu du livre… vous allez vite comprendre en lisant cette lecture commune !

Lucie : Connaissiez-vous le travail de Pelle Forshed ?

Liraloin : Pas du tout, je ne connaissais pas cet auteur alors que je participe tous les mois à un comité BD ! Je n’ai pas pris le temps de me renseigner sur ses autres publications par contre… Et vous ?

Blandine : Non, je ne connaissais absolument pas. J’ai entendu parler de l’album grâce à une publication du rendez-vous BD auquel je participe en ligne quasi tous les mercredis. Et lorsque j’ai vu que vous souhaitiez lire cette BD, forcément, ça m’a donné envie de vous rejoindre. Et j’aime bien le titre en oxymore !

Lucie : Moi non plus. Mais je me suis aperçue depuis que Pendant ce temps était à la bibliothèque, je l’emprunterai certainement.

La couverture a un côté « super héros » avec ce titre qui fait penser à la typo de Superman, la posture typique de Batman du personnage sur le côté… si je n’avais pas lu la présentation, je me serais attendue à un comic. Et vous, quelles étaient vos attentes ? à quoi vous a fait penser cette couverture ?

Blandine : Alors je ne m’attendais à rien du tout. J’avais même plutôt pensé à une femme voilée dans un pays du Moyen-Orient, plus qu’à autre chose, ou à un déguisement. Je pensais, avec ce titre, à un club littéraire clandestin, de résistance. Impression d’autant plus renforcée que je ne lis que très rarement les 4ème de couverture ! J’aime être surprise, et là, ce fut clairement le cas !

Lucie : C’est amusant les écarts d’interprétation, je n’aurais pas du tout pensé à la résistance Blandine, mais c’est très pertinent !

Liraloin : Moi non plus ! mais je comprends pourquoi tu as eu cette impression.

Liraloin : La couverture est très bien choisie, attirante et vraiment typique du roman graphique. Comme tu le dis Lucie, c’est trompeur avec ce personnage sur le toit mais le côté comics aurait été le personnage accompagnée de la faux de la Mort. La typo du titre fait un rappel au cinéma. On verra par la suite que finalement le titre est une référence à la musique. Je n’avais pas d’attente particulière mais en lisant la 4ème de couverture je me suis dit : j’espère que c’est un peu barré et absurde.

Blandine : Effectivement, c’est barré, un peu absurde concernant le milieu littéraire, ses surprises, ses éclats, ses rendez-vous aussi ! Et les interconnexions qui peuvent exister au sein de ce milieu, mais aussi avec d’autres, et ici, la publicité, et la cartomancie. Toute la couverture est en oxymore, dès le titre. Avec une typo très vintage, très cinématographique comme l’a bien remarqué Liraloin, très occidentale. Si je reste sur mon impression première de résistance, ça prend sens aussi.

Lucie : Niveau absurde, c’est vrai que nous avons été servies ! Justement, L’Agrume publie des albums jeunesse mais celui-ci n’est pas particulièrement dédié aux jeunes lecteurs. Il aborde des thèmes difficiles comme la dépression, l’alcoolisme, la tentation du suicide… En quoi ce roman graphique peut être intéressant pour eux, selon vous ?

Liraloin : Bizarrement tous les sujets que tu évoques sont indéniablement présents mais ils sont traités de telle façon que cela passe car, que ce soit l’alocoolisme, la dépression ou la tentative de suicide, et bien il y a une certaine légèreté dans les propos de manière à ce que le lecteur ne soit pas forcement “atteint” à la première lecture. Pour moi, il peut trouver son public auprès des ados sans problème mais je crains malheureusement que ces derniers n’y soient pas ou peu sensibles.

Blandine : De mon côté, et peut-être parce qu’en tant que libraire j’appartiens à ce “milieu littéraire”, ce qui m’a immédiatement percutée, c’est justement ce milieu-là. L’attente pour un auteur de voir son “bébé de papier” publié, puis lu, puis encensé, ou tout du moins apprécié par les “professionnels”, ici un libraire, mais surtout LE critique BD DU journal. Cela devient risible car l’auteur, évidemment subjectif, ne mise que sur cette reconnaissance. Et dans ce milieu hyper concurrentiel, une critique, même négative, est attendue car synonyme d’intérêt du lectorat qui, sans cela, ne pourrait, ou ne saurait, s’y retrouver dans ce flot de publications continuel.

Lucie : C’est justement une question que je voulais vous poser : pensez-vous, comme semble le dénoncer l’auteur, que le monde de l’édition est profondément arbitraire ?L’anecdote du critique sur la pile de C.V. dont le patron jetterait la moitié à la poubelle en se disant « ça c’est ceux qui n’ont pas de bol, je n’en veux pas dans mon entreprise » est assez parlante à ce niveau-là !

Liraloin : Mais complètement ! Il y a énormément de publications et sortir du lot de la P.A.L devient un enjeu de taille d’où le comportement de Benedikt. Tout est bon pour se faire reconnaître dans ce flot de BD publiées chaque année ! Dernièrement nous avons eu un débat avec un membre de mon comité de BD qui expliquait qu’il ne comprenait pas pourquoi A l’intérieur de M. Sapin était dans notre PAL de ce mois-ci (ouvrage de commande – hyper politisé…)

Blandine : En effet, le monde de l’édition croule sous les publications (même s’il tend à en réduire le nombre – en tout cas en France). Cette BD ne vise pas seulement ce monde-ci mais aussi, avec beaucoup de dérision, voire de sarcasme, les critiques littéraires comme les auteurs eux-mêmes. Arbitraire, je ne saurais dire, mais dans la maison d’édition de Benedikt, Grunk, la ligne éditoriale semble très floue lorsqu’on compare le livre de Benedikt et celui de Boel Flood.

Liraloin : En effet Blandine, le critique littéraire est aussi très mal en point dans cette BD. Visiblement toute la chaîne du livre souffre.

Lucie : Je rebondis sur le terme “sarcasme” utilisé par Blandine, tellement adapté au ton de ce roman graphique ! L’auteur pousse le curseur assez loin, l’humour (noir) est très présent. Vous a-t-il séduit ?

Blandine : J’ai été totalement séduite par cet humour noir. Il me semble aussi juste qu’attractif.

Liraloin : J’adore ! Je suis fan surtout quand l’auteur se compare à Paul Auster ! Il est à fond et il a raison de croire en sa BD, il se fait son cinéma seul, c’est très drôle. Je trouve que le scénario est fin (un gros travail de traduction).

Lucie : Cela ne m’étonne pas que ça t’ai fait rire. De mon côté, je l’ai pris comme une farce, un moyen d’exorciser la peur de l’échec que ressent tout auteur, impression renforcée par la ressemblance physique entre le personnage et l’auteur, d’autant que la mise en abîme est jouée jusque dans le titre de l’œuvre. Mais Benedikt peut aussi sembler assez égocentrique et prétentieux : comme tu l’évoquais il se compare successivement à Paul Auster, Baudelaire…(!) Qu’avez-vous pensé de lui ?

Liraloin : Il ne supporte pas le succès de Boel Flood au point d’en faire des rêves complètement barrés ! (les seules planches couleurs d’ailleurs). Il n’est plus du tout connecté à sa famille tellement il est mégalo.

Blandine : Benedikt ne m’a pas paru spécialement sympathique. Il est tellement obnubilé par sa BD qu’il estime géniale et incontournable, comparant – comme vous le disiez – sa “flânerie” à Paul Auster (un auteur que j’aime énormément) et à Baudelaire, qu’il m’a paru très égocentrique, évidemment pas objectif, et absolument pas ouvert d’esprit. Sa femme, Frida, ne semble même pas (ou plus) s’en émouvoir. Est-ce parce qu’elle a l’habitude de ce genre de comportement chez son mari ou par simple désintérêt ? Elle semble quand même beaucoup porter la stabilité de la famille (j’imagine financièrement si les livres de Benedikt sont des flops – d’autant qu’il a mis 5 ans à écrire et faire publier celui-ci ; parentalement avec leur fils, dans leurs loisirs de couple…) Benedikt semble être un homme très passif dont l’humeur est invariablement liée à l’opinion qu’ont les autres de lui, donc de son œuvre. Il n’a rien d’indépendant, alors que son métier l’y obligerait..

Quant à Magnus Kjellander, l’éditeur, il semble n’en avoir rien à faire du raté de Benedikt et être totalement assujetti à Boel Flood (financièrement, le succès de l’une peut peut-être compenser le flop du premier).

Liraloin : Ce qui est assez extra c’est que Mathias Ortiz le critique littéraire est également égocentrique et complètement dépressif alors que Benedikt le porte “aux nues” ! c’est très bien vu.

Blandine : Tout à fait Liraloin ! L’imagination, les fantasmes, les craintes sont portés à leur paroxysme concernant les autres. Chacun estime les autres, les imagine tellement mieux et plus qu’ils ne sont en réalité. Et chacun se trompe sur la réalité de ce que chacun est et surtout ressent. Serait-ce une invitation à davantage et mieux communiquer?

Liraloin : C’est pas faux ce que tu évoques Blandine, oui mieux communiquer pour mieux saisir les intentions de l’autre. Ici les intentions d’un auteur.

Lucie : Oui, tout à fait : le Club Lonely ce sont tous ces personnages seuls même si entourés (d’une famille, de sollicitations, de collègues…), essentiellement par manque de communication, d’écoute, de temps partagé (vraiment partagé, la séance d’escalade en amoureux vaut son pesant de cacahuètes !). En tout cas, c’est ainsi que je l’ai compris.

Blandine : Pelle Forshed joue avec ses personnages en nous dévoilant, à nous lecteurs, leurs pensées, nombreuses et très diverses, quand leurs dialogues se résument souvent à des phrases laissées en suspens.

Liraloin : Oui je l’ai vu comme toi Lucie. Il ne reste plus qu’à Benedikt d’incarner la Mort et ainsi faire “peur” à son pire ennemi LE critique littéraire. Il pousse le bouchon un peu loin Maurice.

Blandine: Je vous rejoins totalement. Ce que tu dis Liraloin est très juste : on vit dans une crainte permanente, qui est devenue l’unique moyen de dialogue et de communication.

Lucie : Les personnages ne sont pas très attachants, on l’a compris, et c’est ce qui me rend curieuse : quel personnage avez-vous préféré ?

Liraloin : Mon personnage préféré c’est Oddie j’adore cette planche très borderline. Blague à part, je dirais que je n’ai pas de personnage préféré. Tous les protagonistes se ressemblent un peu. La voisine de Mathias Ortiz est aussi gratinée que les autres. Sans doute Frida me semble garder les pieds sur terre en prenant un grand recul, Blandine en a bien parlé plus haut.

Blandine : Je ne crois pas avoir de personnage préféré. Peut-être Frida, mais elle me semble assez froide tout de même.

Lucie : De mon côté, la figure du critique Mathias Ortiz que tu évoquais Liraloin m’a beaucoup plue : il est complexe à souhait. Pédant mais terriblement seul et triste, conscient de son pouvoir sur la carrière des auteurs mais lassé d’une production homogène… Il est aussi perclus de doutes que les autres mais veut le cacher à tout prix, je trouve ce type de personnage très intéressant.

Blandine : Ton analyse de Mathias Ortiz est très pertinente ! Effectivement, son “pouvoir” lui pèse terriblement. Tandis que l’éditeur n’endosse absolument pas son rôle, il a fait parvenir le livre au critique mais ne s’assure pas de sa lecture, ne s’occupe pas de son auteur oublié, ne s’offusque qu’en privé du faux-bond de sa star d’autrice à une dédicace…

Liraloin : L’éditeur joue les faux-jetons, il n’est pas crédible pour un sou ! Ton analyse est juste Blandine.

Blandine : Selon vous, qu’est-ce qui fait le succès d’un livre?

Liraloin : Je dirais que certaines critiques littéraires sont pour beaucoup dans le succès d’un livre ou plutôt dans la recommandation. La meilleure et plus belle façon d’obtenir du succès est le bouche à oreille, enfin je pense…

Lucie : Je dirais la chance de sortir au bon moment, l’écho dans les médias, certainement (et donc en partie l’investissement financier de l’éditeur dans la communication), et le rôle des libraires qui vont (ou non) le mettre en avant sur leurs présentoirs. J’aimerais pouvoir répondre « simplement le talent de l’auteur » mais j’avoue que je n’y crois pas.

Blandine : Nombreux sont les auteurs à s’être vus refuser la publication de leur manuscrit ici ou là, et tout d’un coup, voir le succès leur sourire. Les prescripteurs sont nombreux, et chaque tranche d’âge a le sien. Et comme toi Lucie, je pense que chaque maillon est important. C’est une coordination, une collaboration même. En tout cas, cela devrait.

Liraloin : J’aimerais avoir votre ressenti sur le personnage de Maria ?

Blandine : Mère célibataire qui habite un appartement grâce à son père dans un quartier cossu (en tout cas couru), absolument pas à l’aise dans son métier de publicitaire (voire même carrément à côté de la plaque), et qui trouve son épanouissement dans la cartomancie, dont elle délivre les significations et pouvoirs dans des vidéos en ligne, pour lesquelles elle se grime.

Elle ne semble pas du tout à l’aise dans sa peau, ni dans ses goûts, n’ose pas dévoiler son amour (ou son attirance) pour Mathias, n’ose pas affronter son père. Elle semble très fade en comparaison des autres qui, par leur mal-être et égocentrisme, sont des personnages marquants. Et puis la cartomancie passe pour une activité au mieux ludique, en tout cas pas sérieuse. Je ne suis pas d’accord puisque je la pratique. Mais au fond, n’est-elle pas celle qui cherche le plus à s’en sortir, en tout cas, à chercher des solutions ?

Liraloin : J’avoue que ce personnage ne m’a pas paru essentiel sauf pour une chose, rendre Mathias Ortiz doté de sentiments.

Lucie : En tout cas, dans une BD où les situations gênantes ne manquent pas, c’est elle qui a la palme avec la scène de la salle de bain. Pour moi elle est spectatrice de sa vie (c’est peut être pour cela qu’elle s’intéresse à la cartomancie, pour ne pas se sentir responsable de ses choix) et le peu d’initiatives qu’elle prend tournent systématiquement à l’échec. On peut comprendre qu’elle peine à s’y résoudre. Même si elle essaye, parfois…

Blandine : Ton analyse de l’usage de la cartomancie par Maria est totalement contraire à la mienne, c’est intéressant ! Et la salle de bains, oui mais par gêne, ou pudeur, ou culpabilité, elle n’est pas totalement passive, elle s’en va, tandis que Mathias se lamente (sur son propre sort).

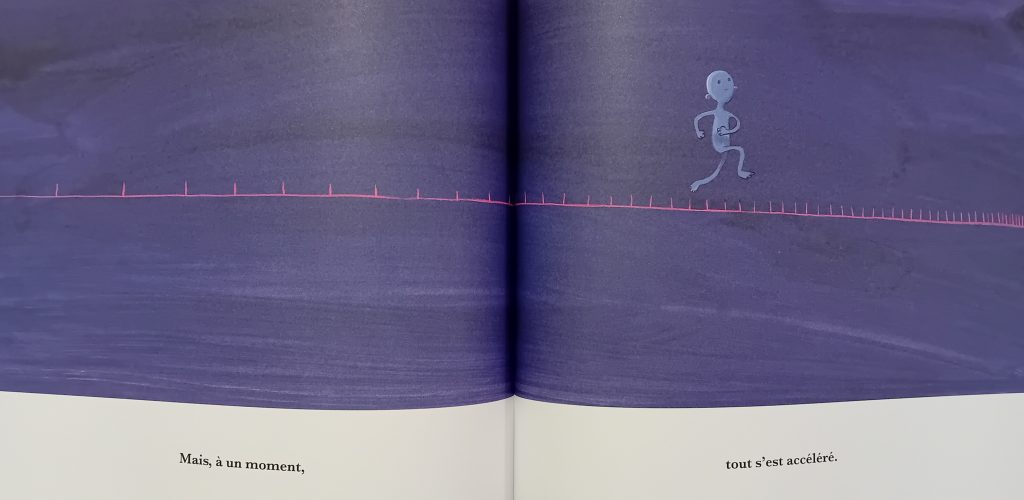

Blandine : Qu’avez-vous pensé du style graphique de Pelle Forshed ? Personnellement, je l’ai trouvé à la fois épuré et sobre, mais aussi très particulier. Il m’est difficile de le qualifier de “beau” mais il sert très bien le propos, car il n’y a pas de fioritures, de décors ou de détails. D’autant que le découpage des cases et les cadrages sont quasi uniformes tout du long. Son usage de la couleur, tout en bichromie peut sembler monotone mais sert la détresse psychologique de ses personnages. Les couleurs, plus vives, sont utilisées pour le spectaculaire ou le rêve. Il y en a donc peu.

Lucie : Pelle Forshed va à l’économie et l’efficacité. Son trait semble simple, même s’il ne l’est évidemment pas, et va à l’essentiel. Comme vous l’évoquez, il utilise très peu de couleurs pour un rendu aussi gris que le moral de ses personnages principaux. Le lecteur est plongé dans le doute et la tristesse des personnages mais, rappelons-le, avec beaucoup de recul et d’humour !

Liraloin : Son style est assez classique. Le découpage est linéaire sans inventivité. Oui parfaitement cet usage de la couleur bichromie est le reflet de cette détresse psychologique.

Lucie : Aucun extrait de la fameuse œuvre « maudite » n’est dévoilée au lecteur, au contraire de celle de sa concurrente. Elle est en revanche souvent qualifiée par l’auteur lui-même et parfois de manière très différente. Je trouve ce parti-pris très pertinent, cela laisse le lecteur s’imaginer un chef d’œuvre – ou non – mais au moins pas de déception à ce niveau-là, contrairement à La vérité sur l’affaire Harry Quebert par exemple dans lequel les extraits de la « Grande Œuvre » m’ont tellement déçue que j’ai décroché. Et vous, qu’avez-vous pensé de ce choix ?

Blandine : Tu as tout à fait raison. Sur ce “chef d’œuvre”, nous n’avons que le point de vue de son auteur et le silence, l’absence, criants, des critiques (de tout le monde autour de Benedikt). Et j’aime ce parti-pris. On ne peut en effet qu’imaginer. Et je reconnais que sa comparaison avec Paul Auster m’a rendue plus que circonspecte. A relativiser tout de même, car lorsqu’on lit les planches de Boel Flood, on peut se questionner sur la qualité et la qualification d’un “chef d’œuvre”. Et c’est justement ce à quoi veut nous mener Pelle Forshed, je pense : nous forger nous-mêmes, en tant que lecteur.ice.s, nos propres avis, indépendamment de tous les acteurs du monde du livre. Sans influences, sans parti-pris, en toute honnêteté et conscience. Est-ce seulement possible ?

Liraloin : Je comprends tout à fait le point de vu de Blandine sur les intentions de Pelle Forshed. Il y a tout de même un passage très intrigant qui nous en dit un peu plus sur Benedikt. Ce que j’aime c’est que dans son inconscient il puisse donner le titre de sa BD qui était le nom d’un DJ Crew d’un ancien camarade de classe (p.105). Personnellement, je pense que sa BD n’est pas terrible enfin c’est cela à quoi je m’attendrais pour finir sur une note très absurde bien évidemment !

******

Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir cette BD et que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir cette histoire. Merci à l’Agrume de nous avoir envoyé ce titre auquel nous souhaitons plus de succès que son double de papier !