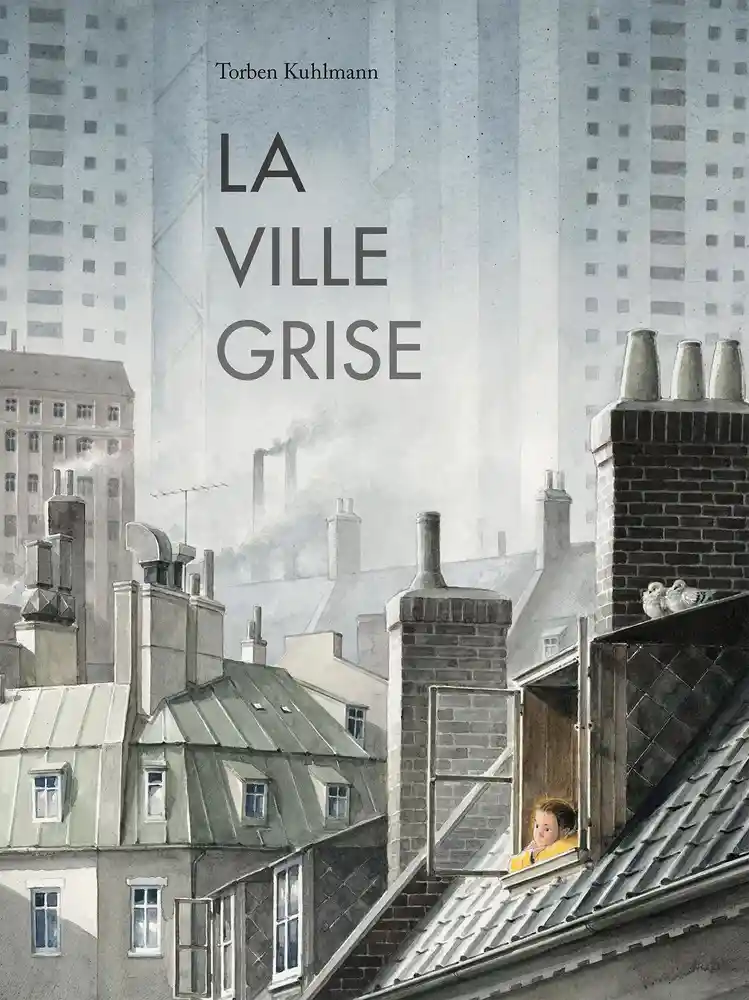

La semaine dernière, nous avons publié un entretien avec Torben Kuhlmann, un auteur-illustrateur allemand que nous aimons particulièrement lire à l’ombre du grand arbre. Depuis est paru son nouvel album, La ville grise. L’histoire d’une petite fille qui emménage avec son papa dans une mégalopole qui a la particularité d’être grise jusqu’à la moindre parcelle. La fillette ne se démonte pas et porte ostensiblement son beau ciré jaune, n’imaginant pas qu’elle vient d’entrer en résistance… Entre la quatrième de couverture intrigante et la promesse de retrouver les splendides illustrations de Torben Kuhlmann, nous n’avons fait ni une, ni deux, et lu La ville grise dès sa sortie. Et évidemment, il y avait matière à discussion !

Isabelle : Dans cet album, il est beaucoup question de la couleur grise. L’intérieur de la couverture représente d’ailleurs des tubes de peinture réduits à cinquante nuances de gris (souris, anthracite, etc.) dont je ne me rendais pas compte qu’il y en avait autant ! Qu’est-ce que cette couleur évoque pour vous ?

Lucie : Le gris c’est terne, triste… Pas très engageant au premier abord ! Mais c’est vrai que cet album nous fait découvrir toutes les nuances de gris.

Liraloin : Effectivement on ne se rend pas bien compte qu’il existe autant de variations de gris ! Cette première page donne l’impression que le lecteur ne va pas se « débarrasser » très aisément de cette couleur si terne et maussade !

Linda : Gris c’est pour moi la couleur de la ville, de la pollution, donc c’est assez négatif aussi. Mais c’est aussi une couleur qui peut être lumineuse quand, dans le ciel après la pluie, elle se teinte des rayons du soleil.

Isabelle : Moi aussi, j’ai des associations négatives : le gris c’est terne, tristounet. Indistinct aussi, on dit bien que « la nuit, tous les chats sont gris ».

Lucie : Cette couleur m’a tout de suite évoqué Momo, le célèbre roman allemand dont on avait eu l’occasion de parler. Ça vous semble étrange ?

Linda : Non, comme toi, j’ai pensé à Momo bien sûr, on ne peut pas faire autrement je crois.

Isabelle : Moi aussi, j’ai pensé à Momo qui se débat avec des hommes gris. On pourrait faire plusieurs parallèles et on va y revenir !

Colette : Pour ma part, j’ai pensé au Nuage de Louise, je pense que c’est à cause du gris associé au jaune du ciré de l’héroïne ! Et sinon, comme à vous, le gris m’évoque la pluie, les journées d’automne, la grisaille hivernale et depuis que je suis éco-anxieuse c’est un temps que je chéris !

Isabelle : Mais c’est vrai, tu as raison ! L’univers graphique et la palette de couleurs sont étonnamment proches.

Lucie : Moi aussi j’ai pensé au Nuage de Louise.

Liraloin : Mais oui ! D’ailleurs c’est drôle car je parle des LC au boulot et lorsque j’ai parlé de la trame du livre à mon collègue, il m’a dit « mais oui, je connais cet album, c’est le Nuage de Louise. » Bien entendu il faisait référence à la palette de couleur …

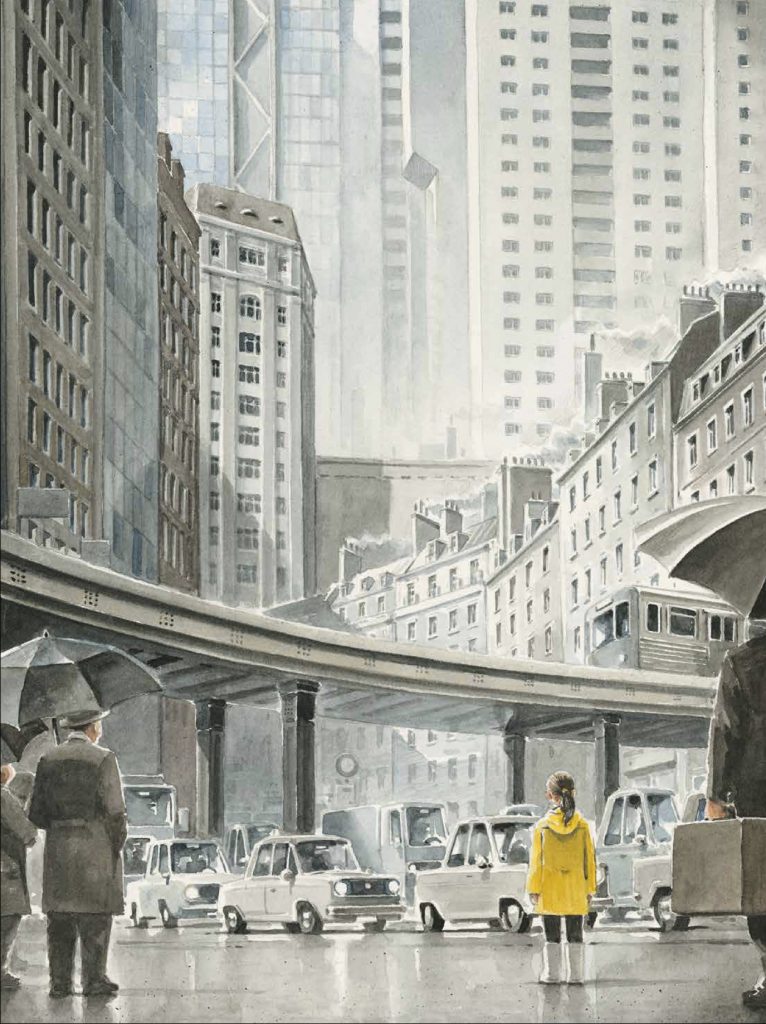

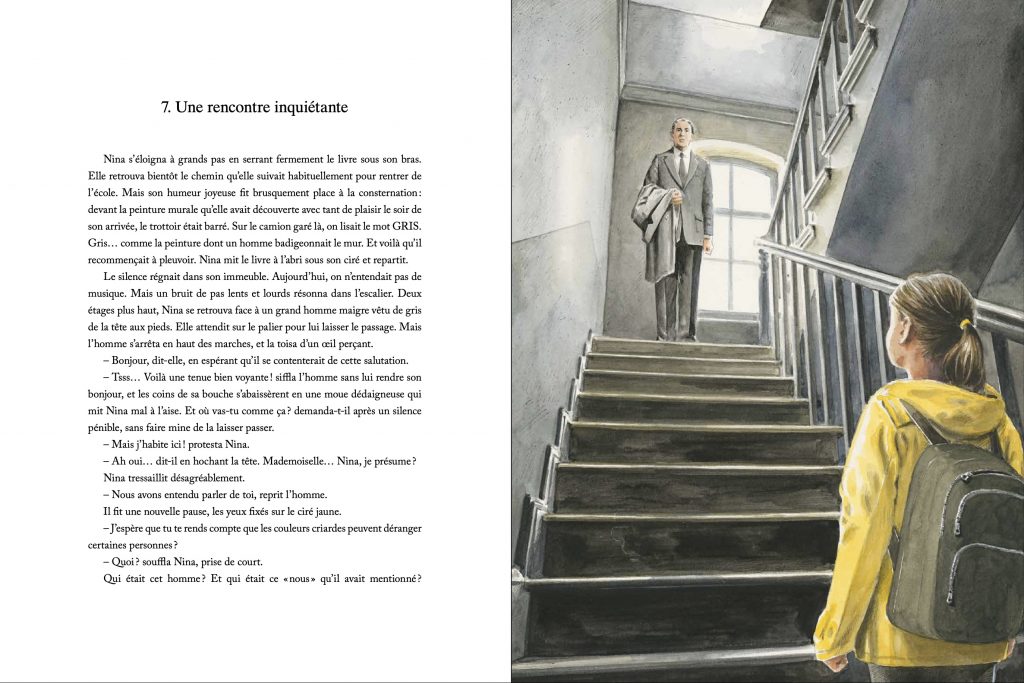

Isabelle : Dans les premières pages, on voit Nina arriver dans une grande ville que nous découvrons avec elle et qui est représentée dans les illustrations de plusieurs perspectives. On comprend vite qu’il y a quelque chose qui cloche là-bas. Vous êtes-vous demandé pourquoi tout était gris ? Quelle explication avez-vous envisagée ?

Linda : Au départ, je pensais que le gris était juste l’illustration de la ville et de la pollution, un sujet tellement actuel…

Lucie : Comme Linda, je pensais à la pollution, à la grisaille de la ville, qui fait écho à l’humeur de Nina puisqu’elle subit ce déménagement.

Colette : J’ai pensé justement que le gris reflétait l’état d’esprit de Nina, comme elle ne semble pas très heureuse d’avoir déménagé, je me suis dit que c’était sa manière de voir les choses : elle ne voyait plus la vie en rose mais en gris.

Isabelle : C’est vrai que c’est une hypothèse tout à fait plausible. J’ai aimé cette ambiguïté. Mais c’est vrai que la première impression que donne cette ville, c’est un amas pollué de béton et de bitume, complètement stérile (il n’y a aucune plante), nimbée de nuages de pollution grisâtres. J’ai trouvé que la perspective de Nina, qui semble toute petite, accentuait le côté écrasant des buildings. Ce sont des bâtiments anonymes, les innombrables fenêtres ne se distinguent guère que par la présence ou pas d’une parabole télévisée.

Linda : Comme toi Isabelle, j’ai ressenti une forte oppression avec cette vue en contre-plongée. On se sent littéralement écrasé par la ville et la froideur ambiante.

Liraloin : J’ai moi aussi ressenti une impression d’étouffement très forte. L’urbanisation à outrance et la circulation automobile me donnent une sensation de vertige également, où est l’humain dans tout ça ? Quelle est sa place à part avoir construit de telles horreurs ?

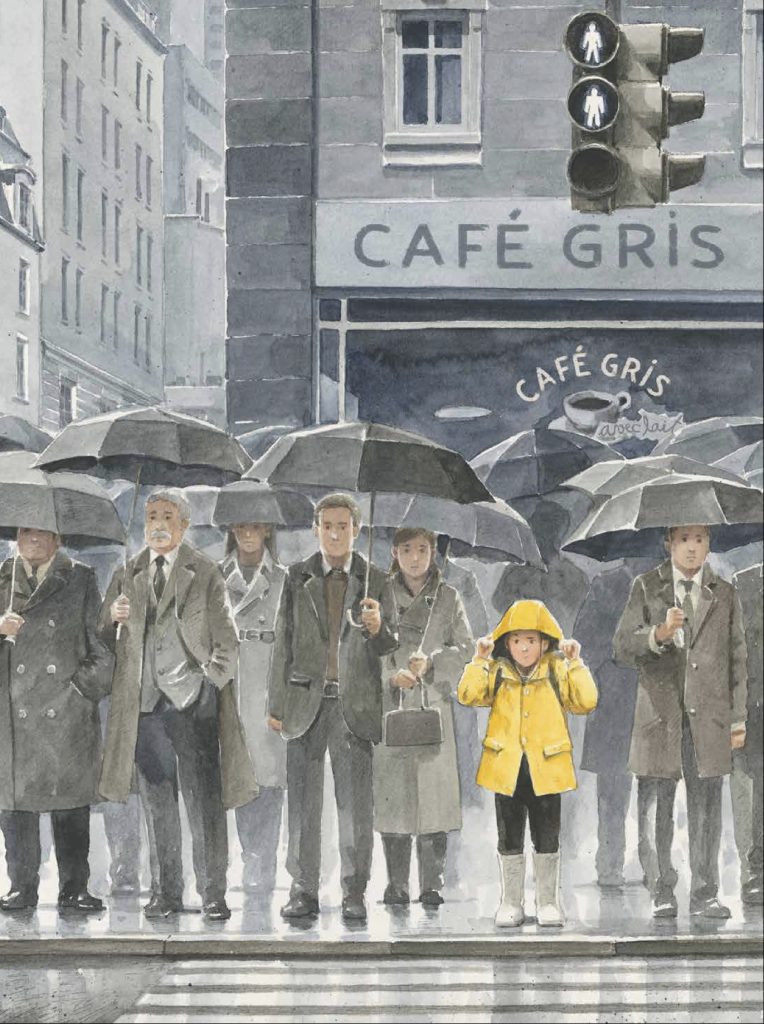

Lucie : Tu as raison Liraloin, les hommes ne sont que des silhouettes grises déshumanisées. On voit plus de voitures et de parapluies que d’hommes. Cela transmet forcément une impression d’anonymat propre à la ville.

Isabelle : Mais au fil des pages et des expériences de Nina, on se rend compte qu’il y a quelque chose d’autre. La ville grise n’est pas qu’une métaphore de la ville polluée. De quoi s’agit-il ?

Lucie : Ce gris traduit une volonté d’uniformité et de contrôle des dirigeants de la ville. Les contrevenants – comme Nina et son camarade de classe – sont d’ailleurs rééduqués via des vidéos (en noir et blanc évidemment !).

Liraloin : Tout à fait, cette grisaille symbolise l’enfermement de l’esprit, le manque de liberté et d’expression individuelle. On le voit nettement lorsque la fresque est effacée.

Linda : Le manque d’individualisme, l’oppression d’une population confrontée à un régime autoritaire qui revendique une pensée unique, une façon d’être et de vivre semblable à celle des autres.

Isabelle : Exactement. J’ai trouvé que le récit et la métaphore filée évoquaient de manière particulièrement frappante le fonctionnement d’un régime totalitaire. Nina y fait l’expérience de plusieurs formes de coercion : le contrôle social et les regards désapprobateurs, l’espionnage de la population par le régime, l’endoctrinement à l’école dont tu parlais Lucie, le recours à des films de propagande, la répression (retenues), et l’intimidation par l’homme gris. Cette atmosphère vintage m’a évoqué la RDA.

Lucie : Moi aussi ça m’a évoqué les livres et les films que j’ai pu lire/voir sur la RDA ou l’URSS.

Liraloin : Moi, ça m’a fait penser au film Brazil de Terry Gilliam, sorti en 1985.

Isabelle : J’ai l’impression que c’est presque un cliché, les films par exemple qui représentent la vie en RDA (comme par exemple La vie des autres) représentent tout en gris.

Linda : C’est en fait une couleur très utilisée dans le cinéma de guerre ou “politique” qui met en avant les régimes extrémistes… Même dans les séries fictives. Je pense par exemple au Maître du Haut Château (inspiré du roman de K. Dick), très sombre visuellement. Comme pour renforcer l’oppression par la couleur…

Colette : Je suis tout à fait d’accord avec vos réflexions : je me suis dit nous voilà plongées dans une dystopie ! Et dans un album ! Quelle audace ! J’ai tout de suite pensé à un petit bouquin que je fais lire à mes 3e et où il est aussi question de couleur : Matin brun de Franck Pavloff.

Isabelle : L’histoire est racontée de la perspective de Nina, même si elle trouve des alliés au fil des pages. Comment décririez-vous ce personnage ? Avez-vous fait un parallèle avec la protagoniste d’un autre livre allemand que nous avions eu l’occasion de discuter à l’ombre du grand arbre et dont Lucie parlait toute à l’heure ?

Liraloin : Nina est curieuse et têtue, sous aucun prétexte elle ne veut quitter son ciré jaune, symbole de liberté, de sa vie d’avant. Elle aime le risque et l’aventure, c’est une vraie héroïne enquêtrice des temps modernes !

Lucie : Son caractère est très affirmé. Cet univers gris la laisse perplexe, elle ne comprend pas et résiste en persistant à mettre son ciré jaune alors que ce dernier est perçu comme provocateur par la société de cette ville grise. Le parallèle avec Momo m’a sauté aux yeux. Ce sont deux fillettes qui s’opposent à un système contraire à leurs valeurs – et coercitif – pour valoriser une certaine vision de l’humanité : le temps passé ensemble, la rencontre de l’autre, la réflexion individuelle, l’art… Soit tout ce qui peut être perçu comme dangereux par un régime totalitaire !

Linda : Oui, complètement. Quand Nina apparaît avec son imper jaune, elle illumine directement la page et on sait que c’est elle l’héroïne de l’histoire ! Comme Momo, elle est très lumineuse. Elle est presque hermétique aux mauvaises ondes qui se propagent autour d’elle. Elle trouve toujours un moyen de surmonter les difficultés. Elle attire ceux qui, comme elle, refusent de se conformer au modèle imposé.

Lucie : J’aime bien ta formulation Linda : Nina est “lumineuse”, et son ciré jaune n’y est pas étranger !

Colette : Comme Linda, j’ai trouvé que Nina restait hermétique aux comportements étranges de cette nouvelle ville dans laquelle elle doit faire sa place. Elle incarne une sorte de droiture, d’intégrité que rien ne pourrait faire dévier. En cela en effet elle me rappelle Momo ! Mais le récit n’use pas du merveilleux pour délivrer son message “démocratique”.

Isabelle : Nous avons toutes fait le parallèle. Vu le statut de classique incontournable qu’a Momo en Allemagne, je pense que c’est un clin d’oeil que l’auteur a fait à dessein. Nous avions parlé dans notre LC de la résonance de Momo par rapport à des problématiques contemporaines, c’est quelque chose que Torben Kuhlmann a exploité de manière judicieuse à l’heure où beaucoup de systèmes glissent vers l’autoritarisme. On pourrait aussi faire un parallèle sur le personnage de l’homme gris qui se casse les dents sur la ténacité de la jeune héroïne.

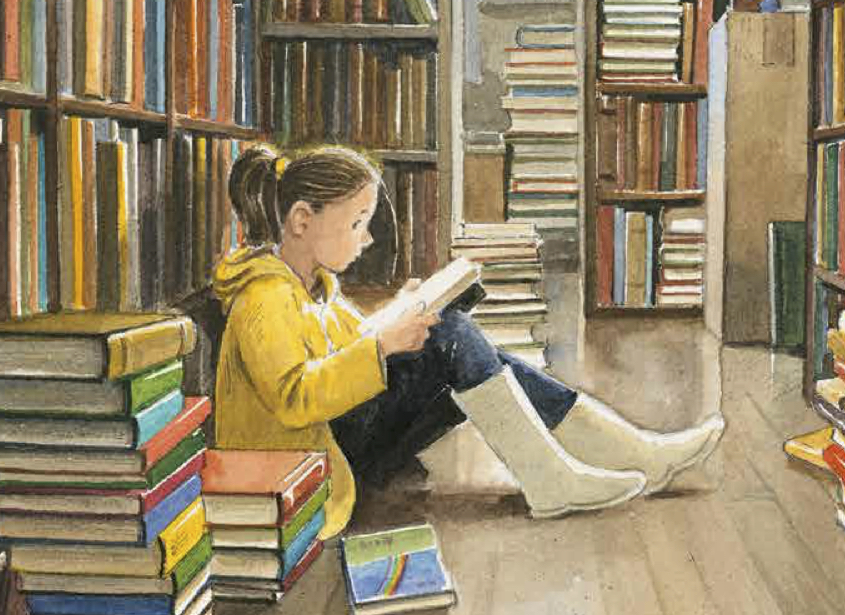

Isabelle : J’ai aimé la manière dont l’album, tout en racontant son histoire qui est une vraie aventure et sans jamais tomber dans quelque chose de didactique ou démonstratif, donne à voir différentes formes de subversion qui peuvent paraître futiles mais qui, ajoutées les unes aux autres, peuvent finir par faire pencher la balance : peindre un graffiti sur un mur, s’habiller, refuser de se conformer à des règles absurdes, lire et cacher des livres…

Linda : J’y ai surtout trouvé une bouée de secours. Ces formes d’opposition sont comme une bouffée d’oxygène dans ces pages d’un gris oppressant, presque étouffant. Et toutes donnent à penser que l’art est ce qui sauvera l’humanité. C’est une pensée plutôt réconfortante je trouve, même si notre société moderne laisse de moins en moins de place à l’expression artistique. Il suffit de voir comment la culture a été considéré pendant la pandémie.

Colette : J’ai en effet beaucoup apprécié le rôle qui est confié à l’art dans cet album, à l’art qui permet de maintenir une bulle de créativité, de joie, de solidarité aussi dans un monde où tout doit être contrôlé, maîtrisé. La musique notamment est vraiment mise à l’honneur !

Isabelle : On peut avoir l’impression que l’art, la créativité, sont des choses accessoires mais en lisant cet album, on prend conscience de leur caractère essentiel.

Liraloin : Ça m’a fait penser à ce magnifique album de Carole Fréchette et Thierry Dedieu “Si j’étais ministre de la culture”. Je le lis souvent en accueil car il est très percutant, souvent j’en ai des nœuds dans la gorge de le lire.

Isabelle : J’ai beaucoup aimé cet album mais je reste un peu frustrée par ma difficulté à saisir les motivations de l’organisation qui rend la ville grise. Est-ce quelque chose qui vous a interrogées aussi, y avez-vous vu plus clair ?

Liraloin : Je suis contente de me sentir moins seule, je n’ai pas tout saisi non plus. Par moment j’ai trouvé que le texte était trop « bavard » sans pour autant donner d’explications et que cela manquait parfois de précision.

Colette : Le fait que ce ne soit pas un gouvernement qui dicte les comportements de toute une ville mais une entreprise m’a fait penser au rôle que jouent des entreprises telles que les GAFAM dans notre société contemporaine. Mais peut-être que j’extrapole trop !

Isabelle : Non, j’ai fait la même association. Mais ça m’a chiffonné tout de même de ne pas mieux voir ce que retirent les membres de l’usine de tout ce gris.

Lucie : Je n’ai pas bien compris non plus comment ce gris servait les dirigeants. A part en étouffant dans l’œuf toute velléité de pensée ? Un enjeu concret aurait peut-être aidé à mieux saisir les raisons qui les animait. Mais ne pas comprendre nous met dans la même position que Nina, et c’est peut-être le but recherché ? Parce qu’on ne comprend pas non plus, on prend fait et cause pour elle.

Isabelle : En y réfléchissant, je suis arrivée, comme toi, à la conclusion qu’il s’agit d’un système totalitaire qui essaie de prendre complètement le contrôle de l’imaginaire des habitants (un peu comme dans 1984 où la langue est réduite pour restreindre l’horizon des sujets, ici c’est la palette de couleurs qui est réduite). À la fin, l’album parle de « l’usine et ses hommes de main épris d’ordre ».

Linda : Cela m’a aussi gênée. J’aurais vraiment aimé en savoir plus sur les tenants et aboutissants de tout ce gris. L’explication scientifique ne m’a pas complètement convaincue.

Isabelle : Je pense que l’explication scientifique révèle comment l’usine s’y prend pour rendre la ville grise, mais pas ses motivations.

Linda : Oui, c’est ça. Et j’en suis ressortie quelque peu frustrée.

Colette : Idem ! Et puis, en un chapitre, la tendance est inversée ! Où sont les moyens de pression qui maintenaient les habitants dans la stricte obéissance ? Les voilà qui s’habillent à nouveau en couleur, qui décorent leurs maisons, leurs rues…

Lucie : Ils attendaient passivement mais la situation ne leur convenait pas non plus, probablement. Les interdictions ont peut être été imposées et acceptées au fur et à mesure sans que la population ne prenne la mesure des limites de leurs libertés. C’est en tout cas comme cela que je l’ai perçu. Il ne s’agit pas d’une dictature militaire ou d’un coup d’État brutal, mais d’infimes interdictions qui finissent, bout à bout, par devenir réellement contraignantes.

Colette : Lucie, ce que tu décris me rappelle vraiment ce que nous avons vécu pendant le confinement : des interdictions, les unes après les autres, que nous acceptions, interdictions de plus en plus farfelues (signer sa propre autorisation de sortie, s’auto-diagnostiquer, coudre ses propres masques de protection…)

Lucie : En effet !

Isabelle : Sur le retournement final qui peut sembler rapide, ça peut être assez symbolique en fait de la manière dont elles peuvent s’écrouler très rapidement quand une brèche est ouverte (ce dont témoigne justement la manière dont la RDA s’est effondrée en très peu de temps). C’est pour ça que les régimes autoritaires sont aussi jusque-boutistes dans la répression et la censure. Le livre montre que l’argument contre les couleurs est que les gens en seraient “agressés”, mais c’est le type de théories que les dictatures obligent tout le monde à ânonner jusqu’à ce que quelqu’un dise que ce n’est pas vrai.

Comment caractériseriez-vous le rôle des illustrations dans cet album ? Comment sont-elles et qu’apportent-elles ?

Colette : J’ai adoré les cadrages ! Plongée, contre-plongée, plan d’ensemble, plan aérien, Torben Kuhlmann est un artiste incroyable ! Les illustrations rythment la traversée de ce monde étrange sur les pas de Nina. Il y a un côté très cinématographique dans la manière de traiter la variété des plans. On voyage à chaque illustration tout en étant enfermé dans le cadre très restreint de ce monde en gris !

Linda : Comme Colette j’aime les cadrages. Pour moi ça crée un effet cinématographique, et on retrouve ça dans l’ensemble des albums de Torben Kuhlmann. C’est très visuel et donne vie à l’histoire qui est contée.

Lucie : Les illustrations sont d’une précision et d’une beauté incroyables ! J’ai adoré les effets de perspective et les jeux de contrastes avec les différents gris qui font que malgré tout elles ne sont pas vraiment ternes. L’uniformité des véhicules, des vêtements, des immeubles appuie l’effet d’étouffement de Nina. Et la subite apparition des couleurs attire l’œil du lecteur comme celui de Nina !

Liraloin : Justement en parcourant l’album tout à l’heure je me disais que l’auteur était tout de même plus illustrateur qu’auteur finalement. Ses illustrations sont parfaites et elles sont si justes que le texte est parfois de trop, comme je le disais plus haut : trop « bavard ».

Lucie : Suite à la remarque de Liraloin, je suis en train de regarder uniquement les illustrations et je me demande si cet album ne fonctionnerait pas (aussi) en “muet”.

Liraloin : Tout à fait, je me suis dit la même chose !

Colette : Moi aussi ! J’avoue ne pas avoir particulièrement goûté la prose de l’auteur (mais je me dis toujours que cela peut être dû à la traduction), par contre les illustrations sont intenses !

Isabelle : C’est très intéressant comme perspective (je viens de feuilleter à mon tour l’album pour y réfléchir). Mais il y a des nuances qui ne ressortiraient pas. Comme par exemple les craintes de la bibliothécaire que l’existence de sa pièce remplie de livres s’ébruite.

Lucie : Oui, il manquerait évidemment quelques informations (le livre caché sous le manteau, etc.) mais la trame essentielle se comprend sans le texte, à mon avis.

Liraloin : Pour moi ça fonctionne surtout avec le raccord à l’illustration suivante : cet homme en haut des marches qui donne le rappel que finalement tout est interdit !

Linda : Il fonctionnerait probablement en muet en effet. Mais je trouve pour ma part que le texte raconte aussi beaucoup de choses et permet d’élargir le public visé en apportant des informations qui parleront davantage aux grands.

Liraloin : J’expérimente l’album sans texte depuis longtemps et même les plus grands ont énormément de choses à dire.

Colette : Oui, c’est vrai, encore une fois Torben Kuhlmann prouve qu’on peut écrire des albums pour les “grands” !

Isabelle : Justement, comment se situe cet album par rapport à la série des histoires de souris scientifiques que nous avions déjà eu le plaisir de discuter ? Voyez-vous tout de même des éléments de continuité, reconnaissez-vous une patte de l’auteur ?

Linda : L’explication scientifique qui découle des recherches menées par Nina fait écho à ses histoires de souris, non ?

Lucie : On retrouve ici le goût de l’auteur-illustrateur pour la recherche, la science et la démarche scientifique, comme tu l’as fait remarquer dans son interview. Pour les esprits libres qui n’ont pas peur d’innover et de se confronter aux idées reçues de leur époque, aussi.

Colette : Je suis d’accord, mais je trouve qu’ici l’explication scientifique est un peu hors-sujet. Dans les albums sur les scientifiques, cela faisait du sens, l’expérience scientifique était au cœur du récit, élément clé de la narration. Dans La Ville grise c’est moins le cas me semble-t-il. En tous cas dans tous les albums de l’auteur, le personnage principal va au bout de ses recherches !

Isabelle : J’aime cet attachement à la persévérance, même lorsque c’est loin d’être gagné d’avance. J’ai aussi adoré retrouver l’univers graphique de l’auteur, reconnaissable entre mille avec son côté vintage, sa palette de couleurs particulière et très travaillé dans les détails.

Lucie : Il me semble, cependant, qu’il s’essaye ici à un univers tout de même très différent : du contemporain, des humains pour personnages principaux…

Liraloin : Je vous rejoins, mais bon bof, l’explication scientifique ne m’a pas convaincue non plus.

Isabelle : Je pense qu’au fond, cet album parle plus de politique et de société que de sciences.

Lucie : Tout à fait d’accord avec toi.

Linda : Pour moi cela démontre encore une fois l’attachement de l’artiste aux sciences. Il n’a pas pu s’empêcher de glisser une explication rationnelle à une situation qui n’avait que faire d’une démarche scientifique. A moins qu’il ne perçoive la mise en place d’une dictature comme une sorte d’expérience de la part de son chef ?

Isabelle : Je ne dirais pas que la situation n’avait que faire d’une démarche scientifique. La science peut jouer un rôle émancipateur ou pour ébranler les dogmes (elle le fait souvent !).

Linda : Certes mais ce n’est pas quelque chose que j’ai ressenti dans cette histoire. C’est plutôt l’art qui joue ce rôle ici…

Isabelle : Avez-vous envie de faire lire cet album ?

Liraloin : Je le proposerais en même temps que certains romans comme la Vague. Les albums de cet auteur sont autant à destination du public jeunesse qu’adulte.

Lucie : Ce n’est pas si simple car, comme nous le disions plus haut, c’est un album pour les grands. Le contenu n’est pas accessible au public habituel des albums mais les (pré-)ados auront-ils envie de revenir à un album ? Je me dis que les fans du travail de Torben Kuhlmann n’hésiteront pas, mais les autres ? Toujours est-il que mon loulou (11 ans) a adoré.

Linda : N’ayant que des grands enfants autour de moi, je ne pourrai de toute façon pas le conseiller à des plus jeunes. Je sais que si je le conseille aux mamans de mon groupe d’amies, elles y trouveront un excellent outil de discussions avec leurs ados, de la même manière que je pourrai le faire avec les miens. Malgré ce que vous dites, je ne suis pas sûre que les plus jeunes s’y retrouveront ou y prendront du plaisir, principalement parce que le texte est très long, voir très lourd. A moins qu’ils ne soient habitués à ce type de lecture…

Isabelle : De mon point de vue, ce n’est pas forcément un livre réservé aux ados. Il est polysémique, comme nous le disions et, en tant que récit d’aventure, peut se lire plus jeune (très jeune en fait à voix haute). Je pense que si les grands enfants ne lisent pas beaucoup d’albums, c’est qu’il n’y en a pas beaucoup qui s’adressent vraiment à eux.

Colette : Je suis d’accord avec toi Isabelle, c’est vraiment un genre qui mériterait d’être exploré. Mais l’album a encore mauvaise presse du côté des ados qui l’associent – à tort – à la petite enfance. Mais les adultes qui les accompagnent aussi – c’est un peu comme pour les dessins animés, passé un certain âge les ados n’y vont plus alors que franchement il y a plein de dessins animés qui sont essentiellement pour des grands ! Justement, je penserais comme toujours lire cet album à mes cher.e.s élèves ! Pour lancer un débat philosophique sur l’uniformité, le rôle de l’art dans la société, ou tout simplement pour introduire la séquence du programme de 3e “Dénoncer les travers de la société : individu et pouvoir”.

Isabelle : J’adorerais pouvoir assister à tes cours Colette, tes élèves ont trop de chance de partager toutes les chouettes lectures que tu leur proposes !

Colette : C’est gentil Isabelle ! Moi je remercie tous les auteurs qui osent écrire des albums pour les grands parce que justement pour mes “petits lecteurs” et “petites lectrices” des albums comme celui-ci permettent, sans trop les décourager, de mener une réflexion élaborée sur les liens entre individus et société, sur le rôle des entreprises dans le monde contemporain par exemple.

******

Nous espérons vous avoir donné envie de lire La ville grise et que cet album résonnera chez vous aussi fort que chez nous ! N’hésitez pas à lire également notre entretien avec Torben Kuhlmann et la lecture commune consacrée à ses aventures scientifiques à hauteur de souris.