Certains romans font frémir toutes les branches du grand arbre à l’unisson. Ainsi en va-t-il du premier tome de Pallas, nouvelle trilogie de Marine Carteron qui revisite la mythologie grecque, que nous avons toutes lu pendant l’été. Il ne s’agit ni plus ni moins que de proposer une lecture alternative des enchaînements qui ont mené à la guerre de Troie, sur la base même des sources qui fondent la mythologie grecque. L’ambition du projet, l’originalité de l’écriture et la force de la proposition ne pouvaient pas nous laisser insensibles : lecture commune !

Isabelle : Aviez-vous déjà lu Marine Carteron ? Vous attendiez-vous à la trouver sur le terrain de la mythologie grecque ?

Colette : Ma réponse va être très rapide : je ne connaissais pas du tout cette autrice ! Comme souvent, c’est grâce à mes chères copinautes que j’ai découvert ce nouvel univers !

Liraloin : Je connaissais cette autrice grâce à sa série des Autodafeurs, véritable phénomène chez les bibliothécaires, nous l’avons conseillé souvent aux ados et ils ont adoré à leur tour. Puis j’ai lu Génération K que j’ai trouvé plus noir mais avec un côté fantastique très bien abordé. Dix était bien mais je suis un peu restée sur ma faim/fin. À vrai dire je pense que Marine Carteron fait partie de cette génération d’auteurs-autrices français à l’écriture rare et qu’elle est capable d’aborder n’importe quel sujet.

Linda : Je la connaissais car ma fille a lu Dix, réécriture du roman d’Agatha Christie, qu’elle m’avait chaudement recommandée mais que je n’ai jamais pris le temps de lire. Mais maintenant que j’ai découvert son style, je sais que je vais pouvoir me lancer sans problème car j’aime beaucoup sa plume. Quant à la question sur la mythologie, c’est un thème comme un autre et on sait que ça fonctionne bien auprès des ados… et des adultes. Il y a d’ailleurs de nombreuses réécritures féministes en ce moment telles que la BD Lore Olympus, ou les romans de Madeline Miller qui semblent rencontrer un vif succès.

Isabelle : Voilà, on connaissait Marine Carteron sur plusieurs registres, de la fantasy à la science-fiction et au thriller/policier avec les titres que vous avez cités, en passant par un registre plus réaliste avec La (presque) grande évasion par exemple. Cela fait trois ou quatre romans que je lis d’elle et c’est bien simple, impossible de savoir à quoi s’attendre, le genre change à chaque fois ! Ce qui reste, c’est sa plume incisive, nerveuse et (je trouve) très contemporaine, que je n’aurais pas associée spontanément à la mythologie grecque (j’avais tort !).

Blandine: Je n’avais encore rien lu de cette autrice même si plusieurs de ses livres m’avaient donné envie. C’est parce qu’Isabelle a parlé de ce livre-ci que j’ai eu envie, enfin, de découvrir son écriture. Je ne suis pas spécialement férue de mythologie grecque, mais après le formidable Ariadnê de Flora Boukri, j’avais bien envie de m’y plonger à nouveau.

Isabelle : Blandine, tu évoques Flora Boukri, Linda, tu parlais aussi des réécritures multiples des mythes grecs en ce moment en littérature jeunesse. Aventures de Percy Jackson, enquêtes d’Hermès, feuilletons de Murielle Szac, romans de Sylvie Beaussier sur Méduse, Cerbère et Polyphème, réécriture du mythe de Pénélope par Isabelle Pandazopoulos… Comme nous l’avions évoqué dans notre sélection consacrée à la mythologie gréco-romaine, les auteurs de littérature jeunesse ne semblent pas se lasser de ce matériau ! En s’emparant à son tour de ces mythes, Marine Carteron ne risquait-elle pas de fouler des sentiers battus ?

Linda : Pas forcément ! La mythologie grecque a de ça d’extraordinaire qu’elle est une source quasi inépuisable d’histoires incroyables qui peuvent être réinterprétées ou tout simplement servir de base à écrire autre chose.

Liraloin : Je ne crois pas non plus car la mythologie a toujours fasciné les auteurs, qu’ils soient sur le registre du conte, du roman fantastique… Il y a tellement d’aspects à exploiter, c’est hyper riche ! Malheureusement je ne lis pas assez de textes mythologiques pour oser la comparaison. Vous êtes beaucoup plus littéraires que moi.

Blandine : La mythologie fascine parce qu’elle aborde des sujets aussi universels que toujours actuels. Cependant, je crois, d’une part, que pour que l’intérêt soit et perdure, il faut la rendre attractive, accessible. Et d’autre part, je crois qu’on la réécrit et la lit à l’aune des questionnements de notre époque/génération/société. Ainsi, on peut actuellement assister à des (ré)écritures très féministes, ou en tout cas, qui déplacent la perspective du point de vue féminin.

Colette : Il me semble aussi que le registre dans lequel s’inscrit la réécriture de Marine Carteron est tout à fait particulier, il y a quelque chose de très exigeant, une volonté de coller au rythme des textes antiques notamment.

Linda : Ici, effectivement, Marine Carteron tente de coller le plus possible aux écrits originaux et d’en proposer un regard plus moderne.

Isabelle : Je suis d’accord avec vous, j’ai trouvé que la démarche dans ce roman se démarquait. Outre l’écriture sur laquelle j’aimerais revenir toute à l’heure, j’ai trouvé très originale la démarche qui consiste à s’appuyer (de façon très minutieuse) sur les sources mêmes des textes mythologiques pour raconter une histoire singulière en sélectionnant certaines séquences et en mettant en lumière certaines perspectives. C’est tout à fait différent de la démarche qui consiste à imaginer une nouvelle intrigue ancrée dans l’univers grec-antique.

Colette : Comme vous, je soulignerai notamment son souci de la référence, de la source, presque universitaire. On sent qu’elle ne veut pas faire dire n’importe quoi à ces personnages de la mythologie, qu’elle leur voue un profond respect.

Isabelle : Ça m’a fait penser à Pierre Bayard, vous connaissez ? Il reprend les éléments des enquêtes d’Hercule Poirot, en pointe les incohérences et parvient à nous convaincre de sa solution alternative. Et bien là, c’est un peu pareil, Marine Carteron travaille à partir du matériau même des différentes versions livrées et nous convainc d’un scénario alternatif.

Liraloin : Je ne connais pas.

Linda : Je ne connais pas non plus cet auteur mais je te rejoins sur le travail de Marine Carteron. J’ai d’ailleurs trouvé assez fascinant de lire ses annexes qui montrent combien le travail de recherche préalable à l’écriture a été conséquent !

Isabelle : Quelles ont été vos premières impressions en ouvrant ce roman ? Y êtes-vous entrées facilement ?

Liraloin : Je n’aime pas particulièrement la mythologie. C’est parce que j’apprécie cette autrice que je me suis empressée de lire ce roman. Je ne suis pas entrée facilement dedans mais très vite l’intrigue se met en place et les personnages ont tellement de consistance que je me suis laissé happer ! Mais j’ai essayé de faire lire le roman à mon fils de 15 ans et il s’est découragé tout de suite…

Blandine: Comme je l’ai écrit plus haut, la mythologie ne m’attire pas plus que ça mais là, l’enthousiasme d’Isabelle a été communicatif. L’entrée dans le roman n’a pas été aisée car il y a beaucoup de noms, de lieux, et d’événements. Et puis les Dieux font rarement dans le simple avec leur capacité à changer d’apparence et de noms, à s’unir comme bon leur semble, à tout bousculer au gré de leurs humeurs, à jouer avec les Humains dont ils ne se soucient finalement que peu… Il m’a fallu m’y retrouver dans les différents personnages, leur nature et leur rôle.

Isabelle : C’est drôle, moi je suis entrée dans ce roman comme dans du beurre. Il y a cette scène d’ouverture très visuelle, à la fois brutale et intrigante qui place le récit sous tension. Puis une scène avec des dieux qui m’a prise de court avec ses punchlines. Et ensuite les rebondissements se succèdent, les registres changent, bref je ne me suis pas ennuyée un seul instant !

Colette : Pour être très sincère, j’ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce roman à cause de sa grande violence. Je sais pourtant bien à quel point la mythologie grecque est d’une cruauté inouïe et pourtant sous cette forme là, romancée, je ne m’y attendais pas et me suis sentie très mal à l’aise…

Linda : J’avoue que moi aussi, j’ai trouvé le premier chant assez éprouvant à lire. Il y avait déjà moult personnages et éléments informatifs, c’était presque indigeste. Je me suis d’abord demandée où l’auteure voulait nous emmener, avant de me laisser séduire par l’écriture qui, bien qu’éloignée du style habituel des romans ados, est agréable à lire. C’est assez lyrique en fait, poétique, ce qui correspond bien à la forme du récit.

Isabelle : Je voulais justement revenir sur les émotions qui vous ont traversées à la lecture. Qu’avez-vous ressenti en parcourant ces pages ?

Liraloin : Pour ma part, je me suis sentie le témoin d’une formidable épopée qui se déroulait sous mes yeux comme au cinéma ! L’écriture est visuelle et apporte ce plus recherché en littérature ado. J’espère que les jeunes attirés par Hadès et Perséphone liront tout d’abord Pallas. Je me suis vraiment prise d’amitié pour Hésione. La violence ne m’a pas gênée car je connaissais l’infamie de Zeus et de ses pairs.

Colette : Que ce soit le récit qui ouvre le roman ou celui du chant I mettant en scène le piège tendu à Zeus par Héra, Athéna et Poséidon, cette violence que je soulignais précédemment m’a vraiment incommodée… Comme toujours les violences faîtes aux femmes – ou aux déesses – me donnent envie de vomir ! Je crois que je suis particulièrement sensible quand il s’agit d’aborder ce sujet même à travers la fiction.

Isabelle : En tout cas, je vous rejoins sur la violence qui traverse ce texte. C’est quelque chose qui m’a interrogée et pourtant, tout n’est-il pas déjà dans les mythes ? Les crimes, les viols, les complots et les vengeances ? Je pense que la réécriture du texte du point de vue des femmes révèle cette violence. On ne la voit presque plus car, comme dans les contes, on y est habitué. Les viols à répétition commis par Zeus qui ne recule devant aucun moyen prêtent presque à sourire, on ne réalise pas ce qui se joue. Ici, c’est très concret. Et en même temps, cette violence ne m’a pas braquée car elle est mise à distance en quelque sorte par le ton souvent ironique.

Linda : Compassion, pitié, empathie, dégoût… Je pense avoir ressenti une belle palette d’émotions. Comme le disait Colette, la mythologie est violente et ce n’est pas forcément facile à lire sans ressentir un certain malaise. Zeus est particulièrement répugnant et en plaçant le récit du point de vue des femmes, il est évident que les lectrices vont ressentir plus fort encore l’horreur de ses actes. Cela dit, mon fils aîné a eu du mal avec la violence aussi donc c’est quelque chose qui ne s’arrête pas au genre.

Colette : Justement, nous connaissons cette violence grâce à notre expérience de lectrice et elle nous marque, même adulte. Je me demande comment celle-ci peut être perçue par des adolescent.e.s qui découvriraient à travers ce livre l’horrible pouvoir des dieux et des hommes…

Linda : C’est une question intéressante. Je le fais lire à mes ados mais elles ont déjà de bonnes bases en mythologie et s’attendent donc à y trouver de la violence.

Isabelle : À vrai dire, j’ai lu à mes enfants les feuilletons de la mythologie grecque de Murielle Szac, qui colle de près aux textes de Homère, et ça n’était pas moins trash. Je me souviens notamment du bain de sang au retour à la maison d’Agamemnon…

Blandine: Tu as tout très bien formulé Isabelle. La mythologie est violente, et ce, de multiples façons. Et elle est le reflet de nos sociétés passées et encore actuelles. Effectivement, une réécriture du point de vue féminin l’expose davantage, habitués que nous sommes à la voir, la lire, voire la subir. En inversant le point de vue, s’opère une dénonciation de cet état de fait et un refus qu’elle continue à s’exercer.

Colette : Le fait que, là, les violences sont racontées du point de vue des femmes, change en effet sûrement complètement mon ressenti. Il n’y a plus de mise à distance, je suis dans leur corps et ce qu’elles subissent me bouleverse alors que “d’habitude” en effet il y a une sorte de légèreté dans la manière dont les crimes, les viols, les tortures sont énumérés sans être véritablement racontés… C’est assez fort quand on y pense…

Isabelle : Je pense qu’on ne réalise pas à quel point tout notre patrimoine d’histoires (mythologie mais contes aussi) est traversé de choses très violentes que nous ne voyons plus car nous y sommes habitués et parce que ça s’insère dans un univers un peu déconnecté de la réalité. Mais tout de même ça infuse nos imaginaires… donc quelque part je trouve bienvenu de nous faire prendre conscience de ça.

Colette : Et de ne plus relativiser…

Isabelle : Je pense que nous sommes heurtées par la même chose mais que la différence, c’est que, pour ma part, je suis convaincue que c’est quelque chose qui était déjà dans les textes sans qu’on en ait conscience.

Colette : Oui j’en suis convaincue, combien de fois j’ai hésité à raconter à mes élèves tel ou tel épisode parce que je les trouvais d’une violence folle et qu’à des élèves de 11 ans je n’avais pas du tout envie d’expliquer ce qu’était un viol par exemple parce que Zeus ne se reproduisait que comme ça !

« – Poséidon n’est pas encore arrivé ? se contente-t-elle de lui répondre.

– Non… tu l’aurais repéré à l’odeur… et puis, tu le connais, mon frère aime soigner ses entrées. Il arrivera à la dernière seconde, nimbé de lumière et tout le tralala. On aura déjà de la chance s’il ne se fait pas précéder de ses tritons soufflant dans leurs conques…

– Des tritons ? En pleine forêt ? sourit Athéna.

– Oui, certes, reconnaît Héra, pas les tritons, mais pour le reste, tu vas voir…

Comme pour donner raison à sa sœur, Poséidon franchit le cercle de verdure au moment précis où la lumière perce entre les branchages. Les rayons de l’aube tombent autour de lui comme mille lances et les oiseaux tous ensembles se mettent à pépier. »

Isabelle : Malgré tout, j’avoue que j’ai souvent ri, je me demande en vous écoutant si je suis la seule ?

Liraloin : J’ai souris en coin plus d’une fois surtout lors de certaines scènes où Marine Carteron profite bien de la situation pour faire passer certains hommes pour des crétins.

Linda : Après avoir lu ta critique sur le roman je m’attendais vraiment à quelque chose de plus drôle et léger mais en dehors d’un ou deux passages qui m’ont fait sourire, je n’ai pas vraiment trouvé matière à rire.

Colette : Comme Linda, je n’ai pas beaucoup ri. J’ai trouvé ce roman sans espoir aucun… Alors que dans la mythologie, ce que l’on apprécie en général c’est l’incroyable magie qui caractérise les dieux et les déesses – et qui sans doute nous fait oublier leur ignominie. Ici ne reste plus que l’ignominie.

Linda : C’est vrai que pour le moment, il y a bien peu d’espoir !

Isabelle : J’ai ri justement de l’outrance des répliques divines qui tournent en dérision les atours des autres dieux et semblent considérer ce qui se passe sur terre comme un théâtre accessoire. Et je n’ai pas trouvé qu’il y avait peu d’espoir, il y a de l’amour, non ?

Colette : justement je pensais que les divinités avaient un peu plus de considération pour les humains. Ici en effet que nenni ! Les hommes et les femmes sont de vulgaires jouets ! Ils sont l’objet de mesquineries divines contre lesquelles ils ne peuvent absolument rien.

Liraloin : Oui tout à fait, l’amour y est bien présent qu’il soit d’ordre filial ou amoureux. Je pense au lien que Pallas entretient avec Athéna par exemple, c’est puissant !

Linda : Oui il y a de l’amour ! Mais à quel prix ? Les sacrifices sont énormes pour que Hésione puisse vivre de son amour…

Colette : Et va-t-elle vivre son amour finalement ? Je n’y crois pas une minute ! La fin est très ambigüe non ?

Linda : Oui absolument.

Isabelle : Les humains ont peu de latitude parce qu’ils sont soumis aux desseins des dieux, on voit que se joue quelque chose de plus grand et Hésione le voit aussi. Les déesses n’ont pas tant de marges que ça non plus. Mais humaines et déesses se démènent pour essayer d’orienter le cours des choses, c’est précisément cela qui met le récit sous tension et qui me donne envie de lire la suite.

Linda : Probablement… Je lirai la suite également, j’ai hâte de voir ce que l’auteure a encore à dire. Mais c’est plus l’aspect politique qui m’intéresse avec les enjeux que cela soulève.

Isabelle : Qu’est-ce que tu entends par l’aspect politique, par curiosité ?

Linda : Je pense que ça rejoint ce que tu disais plus haut, à savoir que les humains sont les marionnettes des dieux qui dirigent plus ou moins leurs actions. C’est cet aspect de l’histoire qui m’intéresse, voir comment l’auteure va choisir de diriger les querelles entre les dieux pour dessiner l’avenir des humains et de Troie. Alors bien sûr on connaît l’histoire d’Hélène et du Cheval de Troie mais ce sont les tenants et aboutissants de l’histoire qui m’intéressent vraiment. Comment Marine Carteron va-t-elle conduire son récit ?

Isabelle : Justement, comment caractériseriez-vous l’écriture ?

Liraloin : Une écriture forte et ancrée !

Linda : Comme je l’ai dit plus haut, Je trouve que l’écriture donne une forme lyrique au récit, presque poétique, chantante.

« Éclairée par la lune, la grande plaine d’Ilion semble couverte d’argent. Dans la lumière laiteuse, les profonds fossés creusés par les hommes autour de la ville sont emplis de ténèbres d’où des piques acérées émergent comme des canines.

Au-dessus de ces bouches sombres prêtes à dévorer les pattes des chevaux, les murailles se dressent ; surhumaines, étincelantes. »

Colette : J’ai apprécié le mélange des points de vue, des registres voire des genres. On oscille régulièrement entre poésie et narration, entre épopée et journal intime. C’est dans l’écriture que pour moi réside toute l’originalité de ce texte, dans ses jeux stylistiques, dans ces va-et-vient maîtrisés entre l’ancien et le moderne, là on touche à un texte qui montre sa littérarité.

Isabelle : J’ai été suprise par le style très vif et contemporain avec l’usage du présent et répliques qui claquent dans les premières pages. Mais cela donne un rythme et puis c’est le style de Marine Carteron. Mais vous avez raison, il y a un registre plus lyrique qui donne des respirations, de jolies descriptions aussi. Cela m’a agréablement prise de court.

Blandine: Il y a beaucoup de rythme dans l’écriture, elle est très vive et visuelle, avec des pointes sarcastiques.

Colette : Nous n’avons pas parlé précisément des personnages et notamment de celui d’Hésione qui semble être le personnage principal. Il me semble que c’est un choix intéressant, qui interroge : pourquoi elle ? C’est un personnage de la mythologie que je ne connaissais absolument pas (et dont je ne vois pas le lien avec la guerre de Troie pour l’instant ! Eclairez-moi !)

Liraloin : Houla, le lien Hésione – Guerre de Troie, ça devient trop compliqué pour moi ! Hésione est une future prêtresse, lien entre les dieux et les hommes. Pour moi, elle a cette puissance, cette légitimité que les autres femmes n’ont pas, elle doit être héroïne !

Colette : Je ne parle pas forcément de référence culturelle mais juste de choix narratifs : pourquoi cette princesse là comme héroïne, au delà du fait qu’elle est désignée comme la gardienne de Pallas qui donne quand même son titre au roman ?

Isabelle : Très bonne question ! Hésione, fille de la prêtresse d’Athéna dans ce qui deviendra la ville de Troie, donne une perspective humaine au récit. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle ne se résigne pas face aux manigances divines. Elle a un destin tout tracé pour elle qui ne lui convient pas, ses marges sont évidemment minimes mais j’ai dans l’idée qu’elle ne va pas se laisser faire. J’ai vérifié, c’est un personnage qui existait bien dans les textes grecs. On ne voit pas tout de suite les liens avec la guerre de Troie, c’est l’un des points intrigants ! Je dirais (ne pas lire si vous n’avez pas terminé le roman) qu’il se profile que la guerre de Troie est en fait au cœur d’un conflit entre Athéna et Zeus. Hésione se retrouve impliquée car c’est elle qui prend la suite de sa mère pour veiller sur Pallas en attendant qu’Athéna trouve un moyen de faire sortir cette dernière de Troie. Par ailleurs, elle est au cœur d’un épisode mythologique qui oppose Céto et Hercule et qui a à voir avec le conflit divin dont je parlais (là encore, c’est dans les textes). On voit le lien avec la guerre de Troie chez Homère à la fin, lorsque le frère d’Hésione, Podarcés, prend une nouvelle fonction et un nouveau nom !

Colette : Merci pour ces précisions Isabelle ! Elle a donc du potentiel notre Hésione ! Elle est au cœur de plusieurs trajectoires majeures qui dessinent l’épaisseur de cet épisode mythologique.

Isabelle : J’avoue que je suis assez bluffée que l’autrice soit allée débusquer des épisodes aussi peu connus pour nourrir son intrigue.

Colette : C’est aussi ce qui m’a le plus impressionnée ! J’ai lu attentivement les annexes ! Ce qui est rare dans mes lectures plaisir !

Linda : Isabelle a tout dit. J’allais évoquer le lien d’Hésione avec Héraclès et celui avec Podarcés donc je n’ai rien à ajouter de plus. Je suis aussi très impressionnée par la mise en avant d’un épisode moins connu porté par un personnage qui ne l’est pas beaucoup plus pour construire et nourrir un récit qui ne perd rien en tragédie et en suspens. Comme Colette, la lecture des annexes a retenu mon attention bien plus que d’habitude, j’ai trouvé vraiment intéressant que l’auteure explique les choix qu’elle a fait.

Isabelle : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de connaître la mythologie grecque pour apprécier ce roman ?

Blandine: Nécessaire non, mais c’est un plus incontestable. Pour apprécier les clins d’œil et références, mais aussi les inversions de perspectives.

Liraloin : Oui, c’est peut-être un plus et encore… moi qui ne suis pas une spécialiste, cela ne m’a pas gênée. En effet, ici nous sommes sur de la fiction pure et dure et l’autrice a le droit de prendre des « libertés » même si elle se base sur des chants. Au contraire, je me suis échappée de ces connaissances que je ne possède afin de m’imprégner des relations entre les personnages, de leurs complots machiavéliques…

Linda : Ce n’est pas nécessaire de connaître mais ça peut aider. J’avoue avoir souvent mené des recherches en parallèle de ma lecture pour me rafraîchir la mémoire sur un personnage ou un événement…

Colette : Quelques références aident sans aucun doute à ne pas se sentir perdu dans le dédale des personnages qui peuplent ce récit ! Par exemple pour comprendre la partie du récit dédié à la création du monde – la partie qui est imprimée en blanc sur fond noir – avoir quelques connaissances permet quand même d’expliciter ce passage particulièrement poétique et donc elliptique.

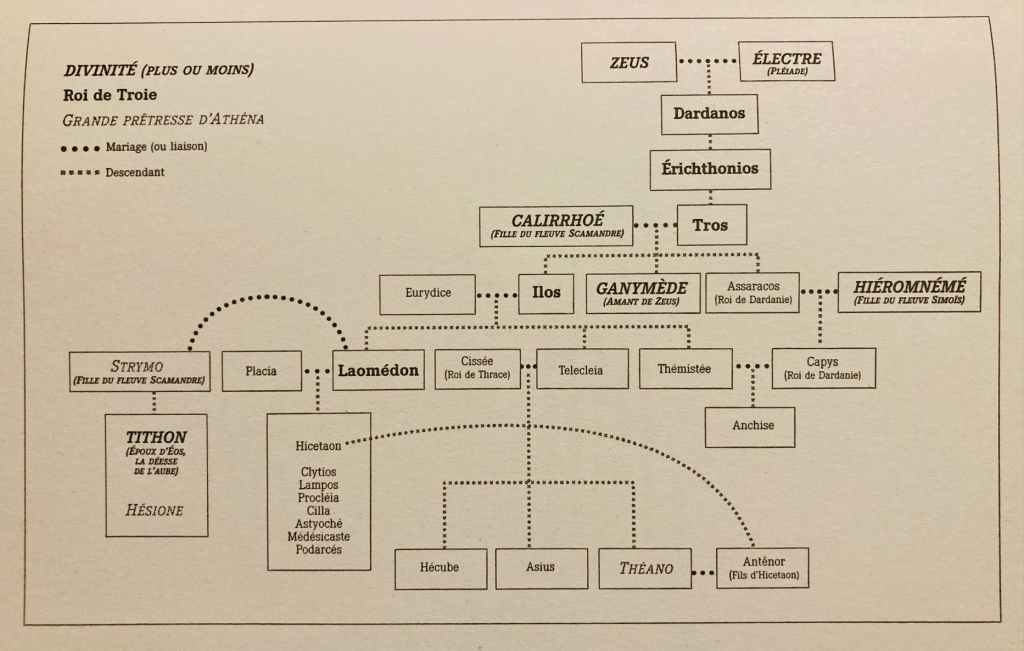

Isabelle : C’est un autre aspect que j’ai trouvé réussi. Il me semble que les incollables de la mythologie pourront prendre plaisir à décrypter les multiples clins d’œil et découvriront peut-être même des séquences moins célèbres et auront envie de faire des recherches comme Linda (à la maison, nous connaissons assez bien les mythes mais j’ignorais qui était Pallas par exemple et je ne voyais plus que vaguement ce qu’était devenue Céto). Mais il me semble qu’on peut lire sans problème le roman sans connaissance préalable (l’arbre généalogique au début est bien utile pour s’y retrouver !).

Au début de cet échange, Blandine disait qu’on a tendance à lire la mythologie grecque au prisme des questionnements contemporains. Avez-vous perçu une résonance actuelle ?

Liraloin : Tout à fait ! le côté féministe y est très présent. D’ailleurs que Madame Carteron en soit remerciée car il ne doit pas être évident de se détacher de cette violence masculine qui caractérise ces textes antiques.

Colette : Clairement, le choix de raconter l’avènement de la guerre de Troie à travers le regard exclusif de femmes et de déesses est caractéristique de questionnements contemporains ! Ici tout est montré à travers un “female gaze” pour reprendre un concept cinématographique propre à notre époque.

Blandine: Cette (re)lecture ne s’effectue pas seulement avec la mythologie, c’est un mouvement de fond que l’on peut observer dans différents genres littéraires, mais principalement historiques, en mettant en avant des parcours de femmes inspirantes, créant des modèles, et parfois en leur prêtant des envies, émotions, possibles, préoccupations qui n’étaient pas les leurs (encore).

Linda : Je rejoins ce que les filles ont dit. L’écriture qui s’axe sur le regard des femmes plutôt que sur celui des hommes est clairement un mouvement contemporain. C’est d’ailleurs parfois trop évident et gênant car pas toujours réussi. Ici c’est parfaitement maîtrisé et donne un nouveau regard sur des évènements connus en mettant en avant des thèmes forts qui sont au cœur de notre société en mouvement sur la place accordée aux femmes.

Isabelle : À qui auriez-vous envie (ou pas !) de faire lire ce roman ?

Liraloin : Je pense que ce roman parle aux jeunes adolescent(e)s en recherche de sensations fortes (ça les changerait de Captive et compagnie où l’écriture laisse à désirer !!). Il n’est pas évident à proposer mais si on insiste sur le côté féministe je crois qu’il peut trouver son public.

Colette : D’habitude les fans de mythologie que je côtoie sont des enfants ou des pré-ados. A eux, à elles je ne conseillerai pas Pallas mais à des ados lecteurs et lectrices averti.e.s là oui !

Linda : Je l’ai déjà fait lire à mon fils ainé et je l’ai recommandé à mes filles. Je pense que certaines de mes amies lectrices devraient également apprécier.

******

Et vous ? Avez-vous lu et aimé Pallas ?