Comme vous avez pu le constater au travers des deux articles que nous lui avons consacrés (un entretien et une présentation des romans de notre auteure essentielle), sous le Grand Arbre nous sommes fans de l’écriture vive et pétillante de Flore Vesco. Ses thématiques et son attention à la langue nous emportent systématiquement.

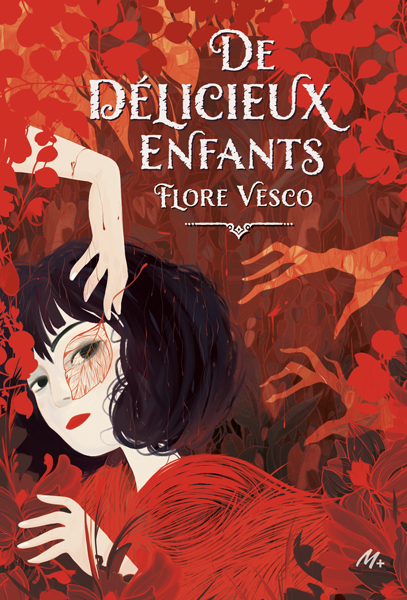

Systématiquement ? Nous avons voulu le vérifier, et nous sommes donné rendez-vous pour discuter de son dernier roman, De délicieux enfants !

******

Héloïse : Était-ce le premier Flore Vesco que vous lisiez ? Aviez-vous des attentes particulières avant de le commencer ?

Isabelle : Pour ma part, je suis une fan de la première heure et je lis tous les romans de cette autrice. Elle pourrait revisiter l’annuaire que je serais sur les rangs ! Donc évidemment, j’ai mis cette lecture au programme des lectures familiales dès l’annonce de la parution du roman, sans même avoir besoin de lire le résumé. Donc pas d’attente particulière, j’y suis allée en toute confiance !

Lucie : J’ai découvert Flore Vesco avec L’estrange malaventure de Mirella grâce aux copinautes du Grand Arbre. Je crois qu’il ne m’en manque qu’un (celui sur Gustave Eiffel) et je les attends chaque fois avec impatience !

Héloïse : J’ai découvert Flore Vesco avec De cape et de mots (j’ai d’ailleurs beaucoup aimé l’adaptation BD), mais je n’ai pas encore lu tous ses ouvrages. Cela dit, je n’ai pas hésité une seule seconde avant de l’acheter ! Pas d’attentes particulières non, je me régale à chaque fois avec ses jeux de mots, et sa plume virevoltante.

Colette : J’avais déjà lu Louis pasteur contre loups garous (mon préféré parce que j’y ai appris beaucoup de choses scientifiques) Gustave Eiffel et les âmes de fer, D’or et d’oreillers et le flamboyant De Capes et de mots. J’adore le style de cette autrice qui ne cesse de réinventer la langue à l’aune de l’histoire des mots tout en reconstruisant des univers historiques hyper solides. Je n’avais qu’une seule attente : retrouver le plaisir incroyable de mes précédentes lectures.

Isabelle : Je te rejoins sur tout : la densité des décors historiques, son usage incroyablement créatif de la langue et la surprise, toujours au rendez-vous. Il me semble que l’une des caractéristiques les plus fascinantes de ce roman est son ambiguïté qui commence dès le titre qu’à chaud, mes moussaillons et moi n’avons pas compris pareil. Quel effet vous a-t-il fait ?

Lucie : Quand on connaît le goût pour la langue et les doubles sens de Flore Vesco, un titre pareil ne peut qu’attirer l’attention ! Surtout avec ces mains qui s’approchent subrepticement de cette jeune fille sur l’illustration ! D’un premier abord, ça pourrait presque être un titre à la Comtesse de Ségur, dans le sens « délicieux » agréables, bien élevés. Mais on ne peut ignorer le sens associé à la nourriture, synonyme de « succulent » !

Isabelle : Ha ha, tu as raison, il y avait un roman de la Comtesse de Ségur qui s’appelait Les Bons enfants ! Très drôle comme parallèle.

Héloïse : Ah le titre… Dès le début, j’ai pensé à une histoire d’ogre. Mais effectivement, ce terme de délicieux peut être compris dans tellement de sens différents !

Colette : Un monde mi cruel mi gourmand s’est ouvert à mon imaginaire dès le titre. J’ai tout de suite pensé à l’univers des contes, des ogres, des ogresses et des ogrions ! Je venais de terminer la lecture de L’Ogrelet de Suzanne Lebeau avec mes élèves de 6e alors peut-être que cela a joué sur mon horizon d’attente.

Isabelle : je suis plus naïve que vous, je n’y ai pas pensé tout de suite. Alors que pour mes moussaillons, il n’y avait pas l’ombre d’un doute, comme pour vous : les enfants allaient être dégustés.

Héloïse : En parlant de la couverture, moi c’est ce rouge qui m’avait interpellée, c’est une couleur forte, qui renvoie à beaucoup de symboles (la passion, le sang, le feu…). C’était pareil pour vous ?

Colette : j’adore cette couverture ! Je la trouve d’une puissante féminité. Il y a quelque chose de très ambigu dans le choix de la couleur et des motifs qui se dessinent à travers elle. Danger et beauté entremêlés. Vie et mort. On sent dès la couverture qu’on va toucher à un récit qui se jouera de questions existentielles.

Lucie : Bien sûr ! Cette couverture attire immédiatement l’œil. D’ailleurs on retrouve cette couleur absolument partout dans le roman. Flore Vesco s’en sert pour créer une sorte de jeu de piste très ludique. D’autant que là encore elle joue sur toutes les nuances et les tous les symboles possibles associés à cette couleur.

Isabelle : La couverture reflète toute l’ambiguïté que nous évoquions à l’instant. Elle est sensuelle et effrayante. Comme tu y fais allusion Héloïse, le rouge est la couleur de la sensualité, mais aussi celle du sang qui coule lors des meurtres mais aussi lorsque les femmes ont leurs règles, un motif récurrent que l’on trouve sous une forme symbolique dans les contes.

Séverine : Cette couverture m’a envoûtée ! Je la trouve à la fois effrayante (ces mains crochues et menaçantes) et très sensuelle, oui, effectivement. Et ces variantes de rouges m’évoquent bien les différents niveaux de lecture qu’on peut avoir : rouge sang, rouge passion, rouge du feu ardent…

Colette : C’est fou, je n’avais pas vu les mains dont vous parlez. Pour moi il s’agissait de racines d’arbre.

Héloïse : Je ne les ai pas vues au début non plus, c’est après qu’elles m’ont sauté aux yeux !

Isabelle : Ta réaction Colette le confirme : Le double-ton était donné dès la couverture ! Le roman s’ouvre sur un prologue lui aussi assez particulier : qu’avez-vous ressenti à sa lecture ?

Héloïse : Un grand « Waouh ! Ça démarre fort ! ». Flore Vesco prend dès le début le contrepied des contes, et joue avec nous, j’adore !

Séverine : je me suis demandé, sans mauvais jeu de mots, à quelle sauce nous allions être mangé.es ! Le ton est brut, sans ménagement, et je me suis vraiment projetée à la place de ces enfants qui, dans un mélange d’appréhension et de curiosité, attendent avec impatience l’histoire qui va leur être racontée. Je visualisais vraiment la scène !

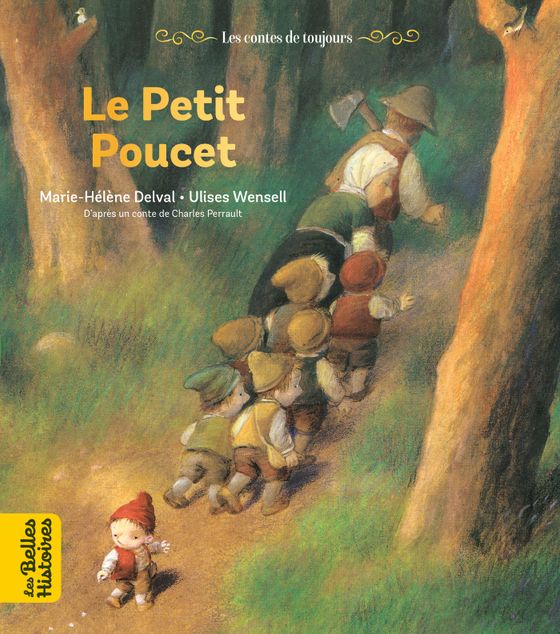

Colette : Le ton particulièrement provocateur du prologue qui se joue à la fois de la figure traditionnelle de la sorcière et de celle de la grand-mère donne le ton dès les premières pages. Il va être question de Petit Poucet, de Perrault mais surtout de subversion et de transgression. On avance en territoire connu mais on sait d’avance que tout cet univers va être chamboulé.

Lucie : Il m’a fait penser à celui de D’Or et d’oreillers dans le sens où on a une narratrice (j’aime cette référence aux conteurs d’antan) qui annonce d’emblée que cette histoire sera différente des « niaiseries » habituelles et se place dans le rôle de celle qui va enfin dire la vérité sans fard. Le tour avec un franc parler et un humour (noir) très caractéristique de l’écriture de Flore Vesco.

Isabelle : c’est assez drôle la manière dont elle annonce que l’histoire ne convient pas aux « jeunes âmes », qu’il y aura des tripes, des larmes et des morts. Évidemment, dès que je leur ai lu ça, mes garçons n’ont eu qu’une envie : se jeter avidement sur la suite. Vous êtes plusieurs à avoir évoqué les contes, matériau de prédilection de Flore Vesco. Si on en croise plusieurs dans ces pages, le principal reste Le Petit Poucet. Y avez-vous tout de suite trouvé vos repères ? Pour ma part, je n’ai pas trouvé cela évident tant l’histoire est racontée différemment et je me retrouve dans l’idée exprimée par Colette que cet univers a été “chamboulé”. Est-ce que vous auriez envie de parler des procédés utilisés par l’autrice et de la manière dont ils ont influencé votre lecture ?

Colette : L’un des procédés que j’ai trouvés le plus efficace est l’organisation en texte choral de la narration. En effet, on ne s’attend pas du tout à entendre la voix du père, de la mère et surtout des six enfants, qui sont comme invisibilisés dans le conte de Perrault. Même si cette structure m’a rappelé L’enfant océan de Jean-Claude Mourlevat qui reprend lui aussi le conte du Petit Poucet, le génie de Flore Vesco est de garder le cadre temporel imprécis propre au conte tout en y introduisant une véritable dynamique romanesque. On est vraiment toujours à la limite de ces deux genres dans ce récit, encore plus me semble-t-il que dans ses autres romans inspirés par l’univers des contes.

Isabelle : Là-dessus, j’ai trouvé que De délicieux enfants se démarquait. L’estrange Malaventure de Mirella nous entraînait dans les recoins les plus sombres du Saint empire romain germanique, D’or et d’oreillers dans l’Angleterre victorienne. Ici, comme tu le dis, on reste plus proche du registre intemporel des contes. Je me suis demandé si j’avais affaire à une famille survivaliste qui vivrait en marge de la société, mais non, nous sommes dans une forêt de contes et il y a peu de références qui nous permettraient de nous orienter.

Lucie : On retrouve la cabane dans les bois, les parents, les sept enfants dont le dernier un peu à part… J’ai donc retrouvé certains marqueurs mais j’ai été très surprise (et enchantée) par le virage pris par l’auteure. Elle bouscule les attentes du lecteur, c’est assez jouissif ! Je rejoins Colette, la multiplicité des narrateurs est vraiment un ressort intéressant de ce point de vue là. Comme toi Isabelle je me suis demandé dans quel contexte historique se tenait cette histoire. Il m’a d’ailleurs fortement évoqué le film Le Village dans la volonté de s’exclure de la société. (et la couleur rouge a aussi un rôle spécifique dans ce film !) Mais cela ne m’a pas gênée outre mesure.

Héloïse : Je suis d’accord avec vous, cette narration à plusieurs voix est très intéressante. On a bien une famille avec sept enfants au départ, mais justement, on se rend vite compte que cette famille diffère de celle du Petit Poucet. On est en pleine forêt, toute la famille a faim mais … Dès le début, on comprend que ce père n’abandonnera jamais ses enfants. C’est difficile d’en dire plus sans trop en dévoiler non plus !

Colette : oui Héloïse, je te rejoins, difficile d’en dire plus mais le ressort le plus intéressant est quand même la méga-giga-surprise qui nous attend quand on vient frapper à la porte de nos protagonistes !

Héloïse : Mais oui, je ne m’y attendais pas du tout ! Et c’est aussi ce qui fait le charme de cet ouvrage, je me suis totalement laissée « embarquer » dans des situations que je n’avais pas vues venir.

Isabelle : Vous vous en sortez très bien pour parler du roman sans dévoiler ce qui serait dommage ! Je trouve qu’un autre aspect déstabilisant, c’est la détermination avec laquelle le roman met en lumière ce qu’on n’a pas l’habitude de voir en littérature (jeunesse ou pas). Les choses les moins ragoûtantes, les plus pulsionnelles, effrayantes ou jouissives. Les corps.

Colette : Carrément ! C’est en quoi j’ai trouvé ce récit tellement moderne et tellement féministe ! Les corps, les désirs, les plaisirs sont au cœur de la rencontre. Sur ce point là, il y a des liens avec les thématiques explorées dans D’or et d’oreillers mais finalement d’une manière plus essentielle, plus “primitive”.

Isabelle : Tu parles des plaisirs et de la sensualité mais il est aussi question de corps qui ploient, se déchirent, allaitent, restent mutilés par les épreuves de la vie. Il est aussi et surtout question de faim dans ces pages, un sujet qui, s’il est courant dans les contes traditionnels, n’est pas abordé si souvent de nos jours en littérature jeunesse.

Lucie : Nous sommes conviés dans une famille qui aime manger, les corps sont libres, forts. De bons vivants qui parlent sans tabou des fluides naturels et corporels mais aussi des envies, des besoins et des pulsions. Je trouve que cela correspond parfaitement à leur rapport à la nature qui les entoure. C’est très sain !

Isabelle : Tout de même, je ne dirais pas “de bons vivants”. Ils meurent presque de faim !

Héloïse : Oui, et puis notre protagoniste est adolescent. Le corps, ses changements, la découverte des désirs, l’éveil à la sensualité, c’est un cap de cette période.

***

Un bonus pour celles et ceux qui ont DÉJÀ lu le roman. Pour les autres, revenez après l’avoir dévoré : attention spoilers !

Isabelle : Le récit prend une autre tournure au moment où l’on découvre que les sept enfants dont on parle sont des filles. Des filles mais qui ont grandi en marge de la société et se sont développées à leur guise, libres de toute attente sociale : c’est quand même génial, non, cette expérience de pensée qui imagine ce que deviendraient des jeunes filles élevées à la sauvage, loin de tous les carcans genrés ?

Héloïse : Oui c’est une question que j’avais mis de côté sans savoir si on pouvait en parler, c’est quand même une des “révélations” du roman.

Lucie : Il aurait vraiment été dommage de ne pas aborder ce sujet. Il se trouve que j’ai lu un certain nombre de romans qui jouent sur le genre des personnages récemment, et je trouve qu’ici c’est non seulement très bien fait en surtout extrêmement pertinent. Et oui Isabelle ! Ce qui est génial c’est qu’elles se comportent donc sans se conformer à un quelconque rôle et que, spontanément, le lecteur pense avoir affaire à des garçons. Non seulement parce que les marqueurs du Petit Poucet sont présents mais aussi parce qu’elles chassent, coupent du bois… Rôles traditionnellement associés aux garçons. Et le lecteur d’être pris au piège des stéréotypes !

Colette : c’est difficile en effet de ne pas aborder cette manipulation de l’autrice car la majorité du texte va s’intéresser à la question du genre me semble-t-il. Toute l’épaisseur de la réécriture du conte repose sur cette “inversion” des genres des personnages principaux. Et comme toi Lucie, j’ai trouvé qu’ici cela faisait le sel même de la narration alors que par exemple dans Sous ta peau le feu de Séverine Vidal où l’autrice joue aussi sur l’effet révélation du genre de son personnage principal au milieu du livre, c’était un “prétexte” pour aborder la question de la sexualité alors qu’ici cette inversion permet d’aborder toutes les questions d’éducation liées au genre.

Lucie : Justement, avez-vous remarqué à quel moment nous prenons connaissance du sexe des « enfants » ?

Colette : C’est au moment où on vient frapper à leur porte ! Quelle judicieuse trouvaille qui joue encore une fois avec le conte tout en le détournant puissance 1000.

Isabelle : C’est vrai que c’est assez génial parce qu’à ce moment-là, on réalise qu’on est bien dans le conte qu’on connaît, mais pas du tout là où on croyait !

Colette : Et d’ailleurs, c’est là où j’ai commencé à avoir peur pour nos héroïnes… car justement du coup je m’y étais attachée et je savais ce qui allait leur arriver ! Malheur ! Mais en même temps, je goûtais avec délice aux manipulations de l’autrice en me demandant où elle pouvait bien vouloir nous amener !

Héloïse : Oui, c’est un regard masculin qui va nous dévoiler cette surprise. Un regard qui juge, qui condamne cette liberté.

Colette : C’est très intéressant que tu parles de regard masculin Héloïse, j’entendais encore ce matin Iris Brey spécialiste du female gaze (et donc du male gaze) en parlait pour ce qui concerne le cinéma et les séries mais tu as raison, ici aussi c’est le même procédé : avec l’irruption du masculin, le jugement débarque !

Héloïse : Oui, c’est là que l’on quitte “l’innocence” pour notre famille. Les enfants sont confrontés aux stéréotypes, à un regard malsain, qui veut tout régenter, contrôler…

Lucie : En effet, c’est le regard masculin qui révèle le sexe des filles, par contraste. Avant de rencontrer ces garçons, ce sont des enfants. Rencontrer ces enfants différents d’elles leur fait prendre conscience de leur sexe, et changer totalement de comportement. C’est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de « s’exclure de la société » : les parents ont voulu préserver leurs enfants des préjugés en les isolant, mais la société frappe à leur porte (au sens propre) et les ennuis arrivent ! Puisque nous avons décidé de parler des filles, nous pouvons aborder la couleur rouge des règles, peu présentes en littérature jeunesse. Qu’en avez-vous pensé ?

Isabelle : J’avoue que je n’ai pas trop compris pourquoi les règles jouaient un rôle aussi important dans l’histoire. Mais j’imagine que c’est une sorte de symbole de l’âge de l’adolescence qui va de pair avec la fin de certaines illusions, la naissance de désirs et l’envie de s’émanciper.

Colette : C’est aussi une question qui permet de distinguer Tipou de ses sœurs, tout en symbolisant comme vous l’avez souligné ces deux âges de la vie que sont l’enfance et l’adolescence. Et avec l’adolescence, ce nouveau rapport à l’autre, à celui qu’on désire, dont on se montre curieuse, curieux.

Héloïse : Les règles sont aussi parfois mentionnées comme symbole de la puissance féminine.

Lucie : Je l’ai aussi pris comme une entrée dans l’adolescence et donc dans la séduction et le désir dont vous avez déjà parlé. Question essentielle s’il en est au vu de la suite des péripéties ! Pour une fois les héros de contes ne sont pas asexués (même si nombre de contes parlent en réalité de sexualité de manière détournée). Tu as raison Héloïse ! Et cette puissance prend tout son sens quand on comprend finalement qui est réellement cette famille.

Héloïse : oui, et avec la rencontre avec la marraine…

Lucie : J’ai trouvé ce personnage de marraine particulièrement intéressant (et peut-être même sous exploité, j’aurais aimé en savoir plus sur ses motivations). Avez-vous envie de parler de ce personnage ?

Colette : Personnellement, c’est le personnage qui m’a laissé le plus incrédule… Je n’ai pas bien compris son rôle dans l’histoire – car là par contre on s’éloigne clairement du Petit Poucet. Mais je suis curieuse de découvrir vos analyses !

Isabelle : Tout comme toi, Colette.

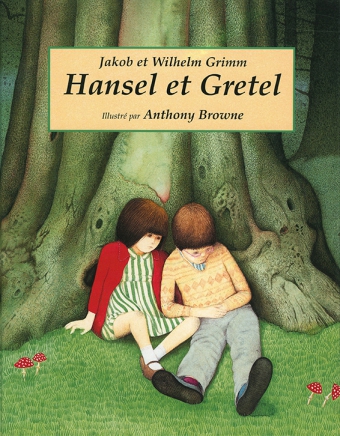

Héloïse : oui, là on trouve des références à Hansel et Gretel et au Chat Botté… Elle a un côté sorcière toute-puissante, bienfaitrice mais aussi dangereuse.

Isabelle : Effectivement, elle tient plus de la sorcière que de la marraine la bonne fée. Mais je n’ai pas trop compris ses motivations.

Lucie : Voilà, j’aurais aimé mieux la comprendre. Comme Héloïse, j’ai tout de suite pensé à la sorcière d’Hansel et Gretel. Mais il me semble que le personnage fait sens avec le discours féministe (la figure de la sorcière a le vent en poupe). A vrai dire, je me suis immédiatement demandé si elle n’était pas la narratrice du prologue. Elle a un côté marionnettiste avec des buts obscurs mais qui paraissent essentiels à ses yeux. Elle est cruelle mais pousse les gens à réaliser leur destinée.

Héloïse : Pour moi c’est la même personne.

Isabelle : Mais oui, pour moi aussi, c’est bien elle. On comprend à la fin du roman comment la cicatrice mentionnée dans le prologue s’est formée.

Héloïse : C’est cela, avec l’épilogue, la boucle est bouclée.

Lucie : Parmi la quantité d’éléments traditionnels du conte que Flore Vesco bouscule, il y a aussi la place laissée aux parents. Habituellement absents voire atroces, ils sont ici attentifs et aimants. Pour être honnête je crois que ce sont mes personnages préférés. Ont-ils réussi à vous séduire vous aussi ?

Colette : J’ai été particulièrement sensible au discours sur l’éducation. Deux systèmes s’opposent dans ce récit : celui de la famille de Poucet, ancré dans la société, avec toutes ces étiquettes qui vous empêchent d’être vous-mêmes, et celui de la famille de Tipou, qui vous accueille exactement comme vous êtes et devenez. C’est une sacrée critique de notre société que l’on peut donc lire en filigrane car qui ose vraiment éduquer ses enfants en marge des codes, des règles, des stéréotypes, de genre, entre autres ? Et ne finit-on pas par le payer quand on a l’audace d’essayer ? Ce que j’ai trouvé chouette aussi avec la figure des parents c’est de découvrir leur passé, leur histoire au fil du récit, par bribes, ce qui leur donne une épaisseur inattendue par rapport au conte dans lequel les personnages sont tellement manichéens.

Isabelle : C’est vrai que ces personnages de parents sont inattendus, tu as raison d’en parler Lucie. Les rôles de parents et d’ogres se brouillent. Mais comme, contrairement à d’habitude, on entend leur voix, leurs doutes, leurs difficultés, ils restent très humains et on s’attache fort à eux. C’est un peu l’antipode des adultes des contes qui sont souvent monstrueux.

Colette : J’ai aussi particulièrement aimé le lien entre les sœurs et comment l’autrice nous montre à la fois comment ce lien s’est élaboré et comment – avec l’intrusion du masculin – il se défait… Et vous qu’en pensez-vous ?

Isabelle : Leur narration à la deuxième personne du pluriel donne l’impression qu’elles fusionnent. Elles sont presque indissociables, se confondent, agissent de concert comme un tout organique… jusqu’à un certain point où cette belle unité se fissure, effectivement, suite à l’intrusion des garçons qui leur donnent envie de se distinguer et de s’approprier l’un de ces hommes en devenir.

Héloïse : Oui, la concurrence apparaît alors qu’elles étaient unies auparavant. L’individualité. presque de l’individualisme. L’arrivée des garçons, c’est vraiment le moment où, malgré toutes les difficultés rencontrées auparavant, l’harmonie est brisée. L’entrée du loup dans la bergerie.

Lucie : Pourtant, dans un conte “normal”, un nombre égal de filles et de garçons cela ne crée pas de tensions ! Je pense au Bal des douze princesses par exemple. C’est vraiment le regard – et plus encore le comportement extrêmement macho – des garçons qui fait monter les rivalités. Pour ma part, la fusion des filles aînées par binômes m’a semblé un peu facile. Cela crée deux blocs : Tipou et ses sœurs, qui ne sont pas forcément très sympas avec elle d’ailleurs… La sororité en prend un coup, même avant l’arrivée des garçons.

Héloïse : Tu as raison Lucie, Tipou à une place à part des autres sœurs. Mais elles-mêmes le disent, malgré sa différence, elles l’aiment.

Isabelle : Un pari sur le prochain conte que Flore Vesco fera passer à la casserole ?

Héloïse : aucune idée ! Mais je serai au rendez-vous pour le lire 🙂

Lucie : Moi je verrai bien quelque chose d’hivernal avec une couverture dans les tons blancs. Revenir sur La Reine des Neiges (pas mal cruelle elle aussi) après le carton de Disney (qui l’a bien trahi) pourrait être sympa ! Pourquoi pas mixé avec la Dame hiver, que j’aime beaucoup, ce serait génial.

Colette : pour sûr, ce sera un conte où les femmes seront à l’honneur !

Isabelle : Moi ça fait des années que je rêve de la voir revisiter Les habits neufs de l’empereur. Ça m’irait aussi très bien si elle décide de faire du petit garçon une fille, ou même de l’empereur une impératrice !

Lucie : Oh, celui-ci aussi est génial sur les faux-semblants et le poids du regard !

Isabelle : Pour finir sur notre question traditionnelle : à qui auriez-vous envie de faire découvrir ce roman ?

Lucie : Je le recommanderai plutôt à un public averti car il faut vraiment avoir les références aux contes pour l’apprécier, et aussi accepter d’être bousculé par les éléments un peu triviaux dont nous avons parlé. Cela peut gêner certains lecteurs. Mais ce serait dommage de s’arrêter à cela car le ton, l’humour et le discours sont vraiment brillants !

Colette : Je ne pense pas que l’autrice vise le même lectorat que celui du Petit Poucet. Moi qui venais de le lire à mes élèves de 6e, je ne leur aurais pas du tout proposé cette réécriture ! Par contre, je me vois bien le lire ou le suggérer à mon fils aîné de 15 ans. Et je le conseille sans hésiter à toutes mes copines, sorcières, fées-marraines, marabouteuses et elfes de forêt ! C’est une ode à la sororité ce bouquin, et à l’indépendance, l’émancipation, la liberté.

Héloïse : Effectivement, je pense que pour mieux le savourer, il faut avoir quelques notions de contes. Je le conseillerai à un public adolescent, dès 14-15 ans, et aux plus grands bien sûr !

******

Et vous, avez-vous lu ce nouveau roman de Flore Vesco ? Dans le cas contraire, avons-nous réussi à vous donner envie de le découvrir ?

Vous pouvez aussi retrouver l’interview que Flore Vesco nous avait accordée et l’article où nous avons présenté nos titres préférés.