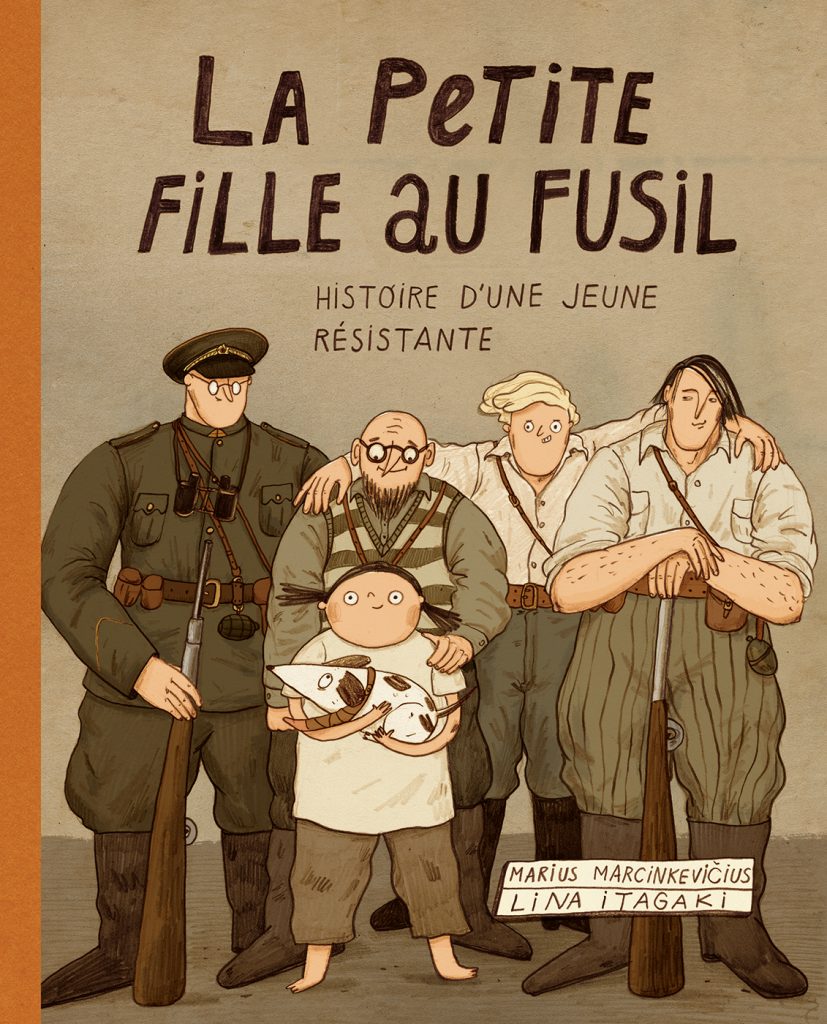

Lorsque la BD s’invite sous notre bel arbre, l’envie de faire une lecture commune s’en fait de suite ressentir. Pour ce titre Lucie et Liraloin ont partagé leurs émotions durant la lecture de cette BD. Vous allez voir que Magda, cette petite fille au fusil nous relate un épisode très sombre de l’Histoire de la Lituanie…

Lucie : J’ai beaucoup vu passer cet album sur les réseaux avant de me lancer et je n’étais pas totalement convaincue sur le papier : d’un côté l’histoire m’intéressait vraiment, de l’autre je trouvais les illustrations très (trop) « enfantines ». As-tu été immédiatement attirée par ce titre de ton côté ?

Liraloin : Je n’avais pas entendu parler de cette BD. C’est en recevant la liste via le blog que le titre m’a interpellé et comme tu étais aussi partante de ton côté, j’ai foncé. Tu évoques les illustrations. Pour ma part, comme je fais partie d’un comité BD et étant grande lectrice d’albums, je passe outre les illustrations. Ce qui m’a attiré : ce passage de l’Histoire qui n’est pas forcément très connu (du moins pour ma part). D’ailleurs, est-ce que tu connaissais l’histoire de la Lituanie durant la seconde Guerre Mondiale?

Lucie : Pas du tout, c’est précisément ce qui m’a attirée. Et j’avoue avoir été choquée en découvrant les nombreuses vagues d’invasions qui se sont succédées. Les lituaniens ont été en paix beaucoup plus tard que la France, quelle période affreuse ! De mon côté, avec les illustrations c’est quitte ou double, j’ai beaucoup de mal à entrer dans une histoire si les dessins me crispent, surtout dans un roman graphique. Je n’arrive pas à avoir du recul à ce sujet. Mais ici elles vont très bien avec la narratrice, je trouve finalement que l’effet est harmonieux.

Liraloin : Je suis d’accord avec toi. Le choix du découpage qui est complétement la construction d’un roman graphique rend la lecture très fluide et l’illustration a autant son importance que le scénario.

Lucie : On découvre donc l’histoire de la Lituanie à la fin des années 1940 à travers les yeux de Magda qui en est au même point que nous. As-tu envie de présenter notre héroïne ?

Liraloin : Bien sûr !!! Magda n’est pas très âgée mais assez pour se voir confier une mission d’une grande importance. Son père a dû voir en elle cet esprit téméraire. Elle est très débrouillarde car ses parents et son grand-père lui ont enseigné comment se débrouiller avec ce que peut apporter la Nature. Ce qui m’a plu dans le personnage de Magda c’est son caractère très fort qui est à l’inverse de cette esprit de fillette qui est en elle. De par ses choix, elle peut être maladroite comme un enfant de cet âge pourrait l’être finalement. Et toi qu’est-ce qui te plait chez Magda?

Lucie : Comme toi, cette alternance entre enfance et débrouillardise m’a semblé très juste. D’autant que les talents de Magda sont justifiés : elle sait coudre parce que son grand-père est cordonnier, elle se déplace silencieusement parce qu’elle est passionnée par les indiens… ses qualités ne sortent pas d’un chapeau et j’ai vraiment apprécié ce côté réaliste. D’autant que le lecteur fait sa connaissance dans un moment dramatique puisque son père lui a demandé de se cacher alors que toute sa famille était arrêtée ! Après, sa personnalité très vive est extrêmement attachante, surtout au milieu d’adultes.

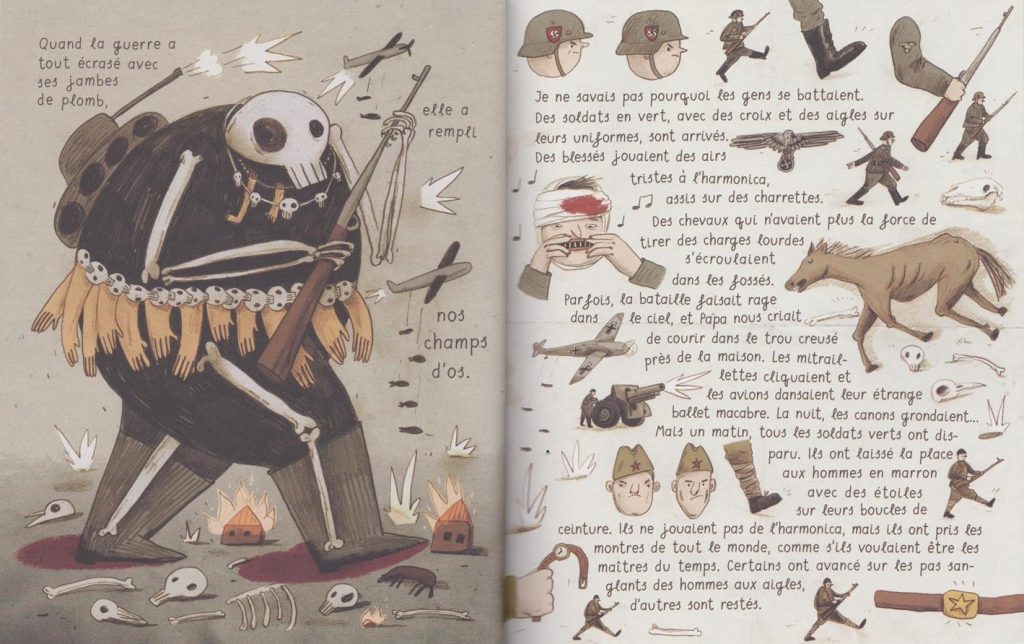

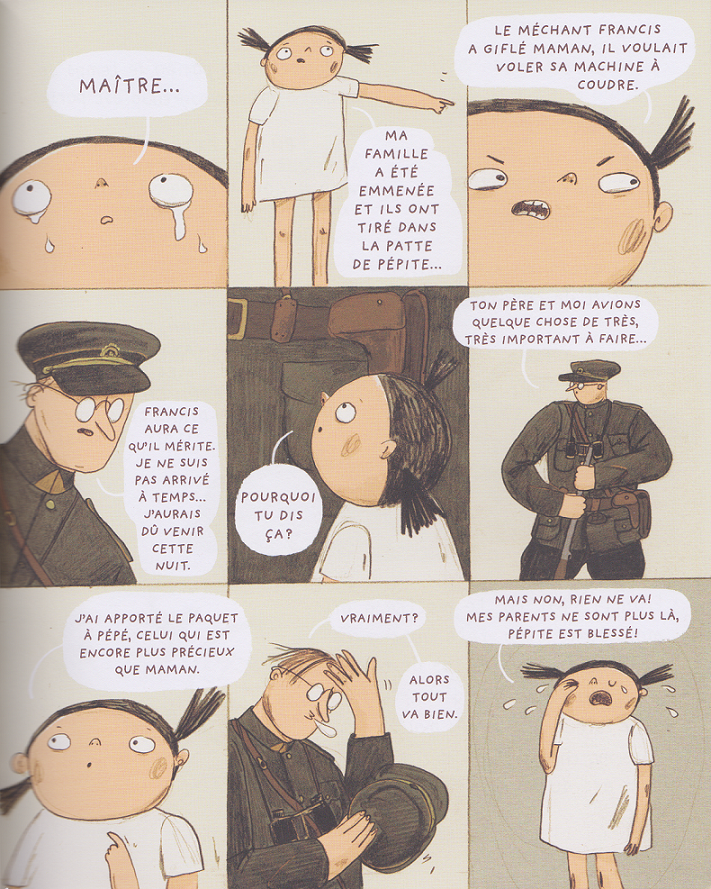

Liraloin : Oui tout à fait. Il y a une page qui montre l’absurdité de cette guerre et les conséquences : les occupations notamment. Dans le cas de la Lituanie, Magda parle des soldats verts qui persécutent le peuple puis l’arrivée des hommes en marron qui ne sont pas mieux : “Ils ont pris les montres de tout le monde, comme s’ils voulaient être les maîtres du temps”. Le ton d’une fillette qui parle en somme.

Lucie : Suite à l’arrestation de sa famille, Magda se retrouve seule. Souhaites-tu parler du groupe de résistants qui la recueille ?

Liraloin : Elle est secourue par son ancien instituteur qui l’amène dans un de ces fameux bunkers. Et là on rencontre d’autres personnages qui eux aussi sont sortis de l’enfance plus tôt que prévu ou ont été blessés… très difficile et réaliste ! D’ailleurs, comment as-tu vu cette nouvelle vie qui arrive très brusquement pour Magda ?

Lucie : La transition est très bien amenée par le personnage du maître comme tu le disais. Le lecteur est comme Magda, inquiet de l’arrivée cet adulte en uniforme : de quel côté est-il ? comment va-t-elle se débrouiller maintenant qu’elle est seule ? Et en fait son intégration se fait naturellement, on comprendra plus tard pourquoi. J’ai trouvé que l’abri des résistants fonctionnait un peu comme une famille – peut être parce qu’ils sont très jeunes comme tu le disais – avec des personnalités très tranchées mais aussi très attentives les unes aux autres. As-tu un personnage préféré parmi eux ?

Liraloin : Comme tu le dis très bien, c’est une famille qui est recréé pour elle. Je n’arrive pas à savoir si j’ai un personnage qui m’a touché plus que l’autre. Ils sont si différents dans leur caractère et de les voir prendre ces risques au jour le jour me les a tous rendus très attachants. Après, je ne peux pas résister au duo Magda-Pépite ! La vie en dehors des missions s’organise comme une famille et c’est d’autant plus compliqué lorsqu’elle revient chez elle pour y chercher un objet, elle ne reconnaît plus sa maison et son odeur.

Lucie : Pépite est donc le chien de Magda, personnage à part entière de ce roman graphique et central de différentes péripéties car Magda y est très attachée.

Ce moment dont tu parles du retour à la maison est hyper bien vu. Il montre bien l’étrangeté du conflit qui atteint les recoins les plus intimes. Et en même temps l’humanité de l’ennemi puisqu’une autre famille a été logée là, probablement sans savoir le drame qui lui a permis d’avoir cette maison. Martin explique à Magda : “Ne te mets pas en colère, ce sont peut-être des gens bien. L’homme a perdu sa jambe à la guerre. Le nouveau gouvernement a donné la maison des déportés à d’autres familles… Ce n’est pas facile pour eux…” Cette volonté de nuances m’a énormément plu.

Liraloin : Exactement ! ça me fait rebondir sur cette histoire de territoire vu avec la famille de renard. Magda intervient et fait une énorme bêtise qu’elle veut réparer car finalement elle s’est aperçue qu’elle avait envahi le territoire de chasse de la renarde. J’ai trouvé cela parfait ! Le renard, ce prédateur que tout le monde veut abattre !

Lucie : C’est d’ailleurs un passage qui intervient juste après. Ces passages avec les renards pourraient sembler anecdotiques mais ils ne le sont pas du tout, ils montrent la complexité et les conséquences de chaque décision, à la hauteur des renards mais pas seulement évidemment ! On prend une décision qui semble bonne sur le moment, on se rend compte qu’elle a des conséquences qu’on n’avait pas prévu, et essayer de rattraper le coup prend finalement beaucoup d’énergie (ici beaucoup de risques)… J’aime les bons sentiments qui animent toujours les prises de décisions de Magda.

Liraloin : Justement, cette petite fille si agile et courageuse se remet en question comme tu dis et c’est d’autant plus compliqué qu’elle n’est pas avec ses parents. D’ailleurs, elle se souvient des bêtises commises lorsqu’elle vivait encore avec sa famille.

Lucie : Et si réparer ses bêtises lui fait prendre des risques énormes en volant dans la cuisine des soldats ennemis, celui lui permet aussi de nourrir les résistants du bunker. Car on n’en a pas beaucoup parlé mais la réalité des difficultés de la guerre n’est pas cachée. Ils ont peur, ils ont faim, ils sont blessés (voire pire), certains sont traumatisés par des événements antérieurs… Magda évolue dans un monde qui n’a rien d’enfantin.

Liraloin : En effet, la destruction et l’occupation met ses sentiments à rude épreuve et pourtant l’histoire trouve un juste équilibre en essayant de préserver de temps à autre l’innocence enfantine et cette subtilité est grandement appréciée !

Lucie : La subtilité tient jusqu’au drame de la fin, qui n’est montré que par des chaussures. Cela m’a beaucoup fait penser au film Jojo Rabbit. Et, si leurs camps sont opposés, je trouve qu’il y a une vraie filiation entre ces deux œuvres sur l’enfance prise en étau entre réalité horrible et imaginaire de son âge.

Liraloin : Merci pour ce titre de film que je ne connaissais pas mais je comprends car n’ayant pas ta référence j’ai été moi-même marqué par cette scène !

Lucie : Malgré mes craintes j’ai finalement trouvé qu’elles avaient un côté un peu enfantin qui allait très bien avec le propos. Et toi, qu’as-tu pensé des illustrations ?

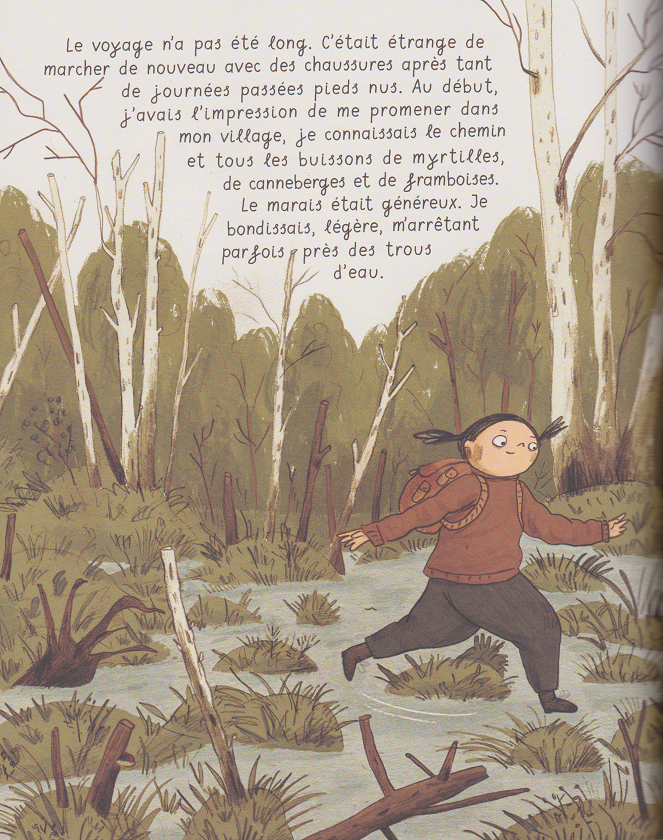

Liraloin : Oui, étonnamment les illustrations soulignent bien la noirceur du propos justement en permettant au lecteur de se réfugier dans un monde plus enfantin. Comme si l’image nous permettait de reprendre un peu de notre souffle. Le choix des couleurs nous invite à comprendre que toute l’intrigue se situera dans la forêt, camouflée par la Nature. Est-ce que tu as apprécié ce choix de palette ?

Lucie : Je suis tout à fait d’accord avec toi. A la fois les dessins permettent de garder un certain recul, et en même temps elles laissent presque penser que Magda nous raconte son histoire a posteriori, peu de temps après. L’effet est très intéressant. Et ces teintes entre le marron et le gris vont bien avec le contexte : les personnages sont cachés dans la forêt, ne sortent que la nuit… Et en même temps il y a quelque chose de très naturel, pas du tout oppressant (à contrario du rouge qui fait des apparitions de mauvaise augure : le feu, le sang, le danger !).

Nous en avons un peu parlé au début de cette discussion mais cet ouvrage se termine sur une courte chronologie de la guerre en Lituanie qui m’a fait tomber des nues. Je n’avais aucune idée des difficultés rencontrées par ce pays, ce qui montre bien qu’on est encore très “européens de l’ouest centrés” dans cette Histoire. Qu’as-tu pensé de cette note finale ?

Liraloin : Je trouve que cette note est intéressante pour le jeune lecteur. Elle permet d’éclairer l’histoire de ce pays durant la seconde Guerre Mondiale tout en restant succinct pour ne pas tomber dans le cours d’histoire. Comme toi, j’étais aussi étonnée de cette situation, preuve en est que la littérature soit disant destinée à la jeunesse l’est aussi pour les adultes.

Lucie : Justement, à qui conseillerais-tu ce roman graphique ?

Liraloin : Je dirais à partir de 10 ans jusqu’à… aucune limite et toi?

Lucie : Pareil. Pas trop tôt parce qu’il faut tout de même avoir les références (les étoiles sur les casquettes des militaires, la déportation, la Résistance…). Mais je crains tout de même que les illustrations très enfantines, même si nous sommes d’accord pour dire qu’elles sont appropriées, ne freinent les lecteurs plus âgés. Par exemple, mon fils de 13 ans n’était pas du tout attiré par ce titre à cause d’elles et s’il a fini par le lire et l’apprécier, il n’a pas adhéré au parti pris graphique. C’est vraiment dommage car pour moi cet album est une réussite à tous points de vue !

Liraloin : Et oui, c’est un parti pris un peu risqué mais avec une belle médiation, ce roman graphique peut fonctionner !

*

Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir cette BD et que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir cette histoire. Merci aux Éditons du Ricochet de nous avoir envoyé ce titre !