Et si on imaginait un monde où les rues ou les écoles auraient pour nom » Christine de Pisan, Violette Morris, Hypathie… » Un monde où on ne dirait pas « magistrat, philosophe ou poète » mais « magistrate, philosophesse ou poétesse parce que ces mots n’ont été inventés que pour les femmes qui exercent cette profession ». Ce monde, ça tombe bien, c’est celui des deux tomes du récit Renversante de Florence Hinckel. On a testé ce monde inversé et on a eu envie de vous livrer nos réflexions !

*****

Colette. – Qu’est-ce qui vous a donné envie de lire Renversante de Florence Hinckel ? Qu’avez-vous pensé de la couverture ? Du titre ? Connaissiez-vous déjà l’autrice ?

Isabelle. – J’avais entendu parler de Florence Hinckel par d’autres lectrices qui m’avaient donné envie de découvrir cette autrice engagée. Cela dit, je ne l’ai lue pour la première que récemment avec L’énigme Edna, et je n’avais donc pas lu Renversante à sa parution en 2019. C’est un titre qui est passé hors de mon radar, peut-être parce que mes moussaillons étaient un peu jeunes par rapport à la cible à l’époque. J’ai eu envie de lire ce titre sur ta suggestion, chère Colette, mais aussi à l’occasion de la parution récente du deuxième tome. La couverture joue bien sûr avec les clichés de genre. Moi qui m’efforce de déconstruire ces stéréotypes, j’ai été intriguée par ce « renversement », avec une fillette côté bleu et un garçon renversé tête en bas côté rose.

Blandine. – Je connais l’écriture de l’autrice, lue dans différentes thématiques, mais toujours en ado. Et j’aime beaucoup. J’ai découvert ce titre par le biais d’une chronique de blog croisée (de Noukette et Jérôme) et forcément, j’ai été tentée ! J’avoue ne pas m’être vraiment penchée sur la couverture jusqu’à présent. Je découvre donc l’écriture du titre maintenant, et j’aime ! Parce qu’on le lit sans difficulté malgré ses lettres disposées curieusement. La bichromie rose/bleu donne le ton, et le dessin l’accentue subtilement.

Frédérique. – Je n’avais pas entendu parler de ce roman jusqu’à temps que Colette le mentionne. Intriguée je me suis lancée dans ce roman au format très court et très surprenant. On comprend bien le parti pris par l’éditeur concernant la couverture. Comment déconstruire un stéréotype tout en le gardant justement mais inversé, c’est bien pensé. Le titre est intriguant et se lit facilement, preuve que notre cerveau s’habitue à tout. Je connais trop peu Florence Hinckel, j’ai juste lu un des tomes de la série U4.

Colette. – A quel genre diriez-vous qu’appartient ce texte ? J’ai trouvé extrêmement surprenante la forme dans laquelle s’inscrit Florence Hinckel, notamment dans cette collection de L’école des loisirs, la collection neuf qui s’inscrit dans le genre romanesque dédié aux enfants de 8 à 11 ans ?

Blandine. – Je trouve aussi cette collection et cet âge appropriés. Parce que c’est dès cet âge-là que les filles et garçons peuvent vraiment percevoir, comprendre, raisonner et interféré pour que les choses changent, évoluent.

Isabelle. – Je suis très contente que tu poses la question Colette car c’est quelque chose qui m’a interrogée. Florence Hinckel donne la parole à Léa qui, pour faire plaisir à son père, va réfléchir à la place des femmes et des hommes dans la société. Il s’agit bien d’une œuvre d’imagination puisque la société en question est une sorte de miroir de la nôtre où les rapports de genre seraient inversés : les femmes dominent, pour le dire vite. Mais il n’y a pas vraiment de narration, nous passons en revue avec Léa les différents aspects de ces rapports de domination genrée. C’est une sorte d’expérience de pensée, presque un pamphlet, mais on n’y trouve pas vraiment d’intrigue au sens de la trame classique comportant un élément perturbateur, des péripéties et une résolution. Je me demande si le roman n’aurait pas gagné à en développer une.

Blandine. – Je trouve justement ce format aussi incisif que percutant. Il me fait penser et dire que nous n’avons pas/plus le temps, que nous avons assez attendu. A mon sens, une « intrigue » aurait dilué le propos. Là, pas de fioritures et toutes les sphères de la représentativité sont (entre)vues, avec un peu de vindicte. J’avoue qu’à la lecture des premières lignes, j’ai eu un sentiment un peu décourageant de déjà-vu tant dans le fond que dans la forme. Cependant, cette mise en miroir stricte de la société, bien que caricaturale, est intéressante et fait tout de même réfléchir. Notamment sur l’usage et l’évolution de la langue qui a été notre premier sujet de discussion.

Colette. Le 6 octobre, l’autrice écrivait justement sur sa page Instagram :

» #metoo a 5 ans et ses répercussions n’en finissent pas de s’entrechoquer. La littérature jeunesse n’a pas attendu ce séisme médiatique pour proposer des résistances aux modèles dominants : héroïnes fortes, représentations plus variées, remise en cause de situations stéréotypées… #metoo a juste causé une accélération dans ce mouvement déjà bien engagé. Si ce que j’instillais de tel dans mes romans a forcément eu un impact, peut-être inconscient chez mes lecteurs et lectrices, le sujet du sexisme n’était jamais abordé dans mes rencontres avec elles et eux. Les profs n’orientaient jamais les débats dans cette direction. Je me disais : tant mieux, c’est bien si mes touches de résistance paraissent « ordinaires ». Cependant je voyais combien le sujet avait besoin d’être abordé dans les classes. Et j’avais besoin de dépoussiérer un peu certaines rencontres ronronnantes. Pour y mettre un coup de balai, je ne pouvais pas mieux faire que d’écrire Renversante. Je n’ai pas voulu diluer mon thème au sein d’une fiction élaborée et on me le reproche parfois, ç’aurait été plus facile à lire, etc… Il aurait surtout été, une fois de plus, plus facile d’éviter de parler du coeur du sujet. Renversante est un pamphlet, un manifeste, et c’est très volontaire : seule cette forme me (nous, avec élèves et profs) permettrait la frontalité. La fiction a le pouvoir du souffle, de l’emportement et du saisissement, mais elle a aussi celui de la dissimulation. J’adore m’effacer derrière les histoires que je raconte. Mais sur ce sujet-là, j’avais besoin de, moi aussi (me too), m’exprimer sans fard. Un pamphlet peut dévoiler, mettre à nu, faire réagir. Cela a généré des rencontres scolaires houleuses, libératrices, révélatrices, étonnantes, émouvantes… Rien de commun avec ce que j’ai pu connaître avec mes romans, aussi engagés soient-ils. J’ai réellement compris le mot « engagement » avec Renversante. Cela demande du courage, beaucoup de lectures et de réflexion pour tenir la route, cela induit aussi d’abandonner une forme de quiétude… Mais quel écrivain ou quelle écrivaine recherche la quiétude ?…

Colette. – Je vous demande votre avis : est-ce que vous pensez que l’art est plus efficace quand il aborde de manière frontale le sujet qui l’intéresse ou êtes-vous plus convaincues par une forme littéraire qui opte pour des effets de style et une narration ?

Blandine. – Je crois qu’il faut de tout, parce que nous ne réagissons pas tous de la même manière, parce que nous n’avons pas tous la même réceptivité, et que nous n’en sommes pas tous au même stade de réflexion. Je pense qu’il est nécessaire d’avoir des faisceaux multiples pour faire passer des messages qui vont ensuite se transformer en pensées puis actions.

Frédérique. – Personnellement j’aime le frontal car cette manière d’aborder provoque souvent un électrochoc et après « la digestion » une analyse. Etant très sensible à l’écriture, la littérature est souvent un bon canal. Et ici c’est plutôt très efficace !

Isabelle. – C’est intéressant d’en discuter. Je serais plutôt en désaccord. Je n’aime pas du tout quand la « morale » (ou la leçon) de l’histoire est téléphonée ou trop explicite. J’ai l’impression que mes enfants réagissent comme moi, ils aiment savourer un texte, entrer dans l’histoire et la laisser infuser pour en tirer des conclusions eux-mêmes. Ils n’aiment pas avoir l’impression qu’on cherche à les « éduquer ». Je le dis d’autant plus franchement que sur le fond, je partage à 100% le combat de Florence Hinckel ! Ce n’est que mon avis, mais il me semble que dans un roman (jeunesse en particulier mais pas que), l’intrigue joue beaucoup dans le plaisir de lecture, la plume aussi bien sûr, mais aussi la richesse de sens derrière une histoire – d’après moi, les meilleures sont celles qui peuvent s’interpréter de façon différente, faire écho à plusieurs problématiques. Ici, j’ai trouvé l’idée du renversement géniale car elle induit un effet de prise de conscience spectaculaire mais je crains qu’en l’absence d’une intrigue plus étoffée, les lecteur.ice.s qui ne sont pas déjà sensibilisé.e.s au féminisme se lassent. Ça a été le cas (dans les deux cas vers le chapitre 5) pour mon fils et ma nièce qui sont pourtant tous les deux sensibles au sujet. J’entends, cela dit, la frustration exprimée par l’autrice sur le peu d’effets manifestes sur les jeunes lecteur.ice.s de formes plus subtiles ou diffuses de transmission de messages émancipateurs ou subversifs. Mais pour ma part, je suis convaincue que les effets de représentations plus variées sont là même si cela ne fait pas l’objet d’un basculement conscient qui serait abordé lors des rencontres scolaires. Et pour happer des lecteur.ice.s les plus nombreux.ses possible, il faut une bonne histoire.

Colette. – Je ne sais pas si le texte aurait gagné à se construire au fil d’une intrigue mais en tout cas ce n’est clairement pas un texte narratif. D’ailleurs quand je le donne à lire à mes élèves – et je le propose à des beaucoup plus grands que l’âge associé à la collection neuf, je le propose à mes élèves de 3e – je le leur présente pour étudier le genre satirique. Car il me semble bien qu’il y a quelque chose du rire grinçant dans le propos de Florence Hinckel, ce que vous êtes plusieurs à nommer caricature me semble faire entièrement partie du procédé de critique de la société et de ses travers, j’avoue avoir beaucoup ri la première fois que j’ai lu le tome 1, tellement tout ce qui était écrit là me semblait absurde et impossible. Et vous avez-vous ri ?

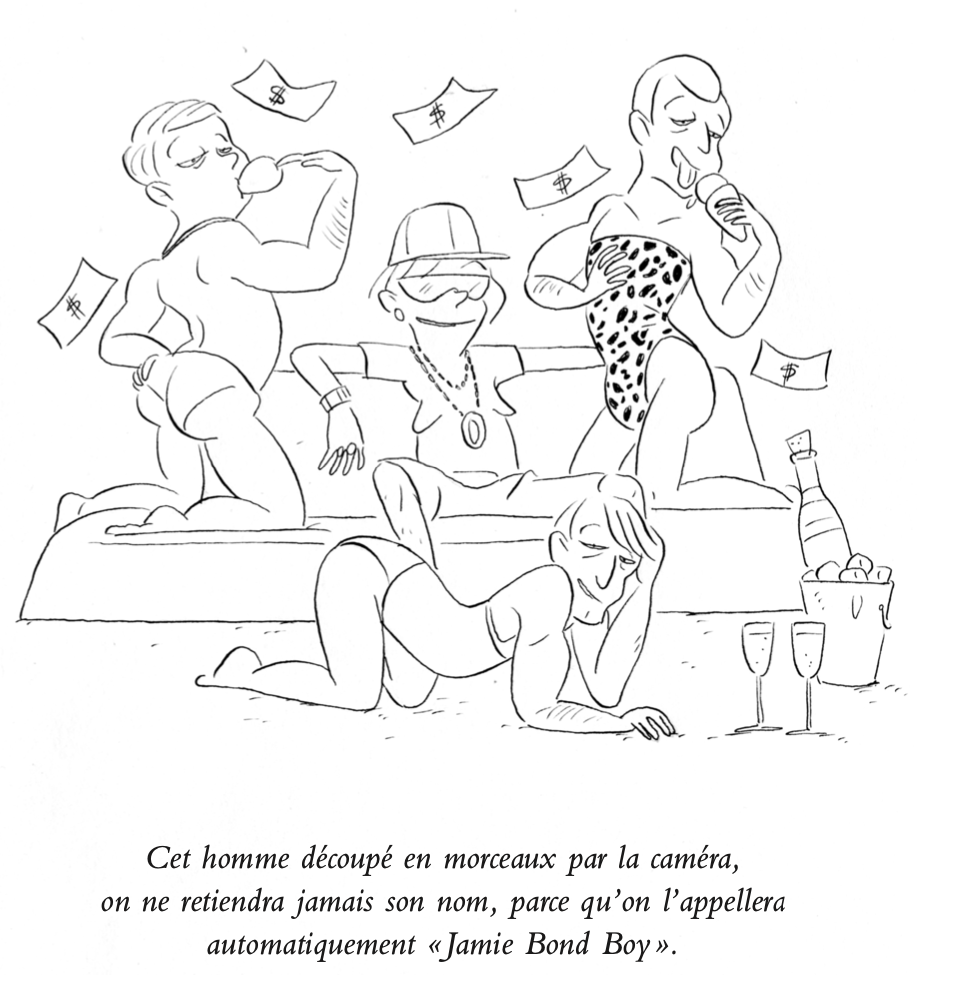

Isabelle. – Mais oui, absolument ! Et ça a été la réaction aussi de mon fils de treize ans, un éclat de rire un peu gêné de remarquer à quel point nos rapports de genre et les constructions discursives qui les accompagnent sont absurdes. Certains renversements sont vraiment hilarants, par exemple dans le tome 2, lorsque Léa décrit les films de Jamie Bond et le rôle dévolu aux « Jamie Bond Boys ». La transposition met en relief l’absurdité de ce qu’on ne remarque plus par habitude et c’est très drôle. Puis passé le rire, on réfléchit.

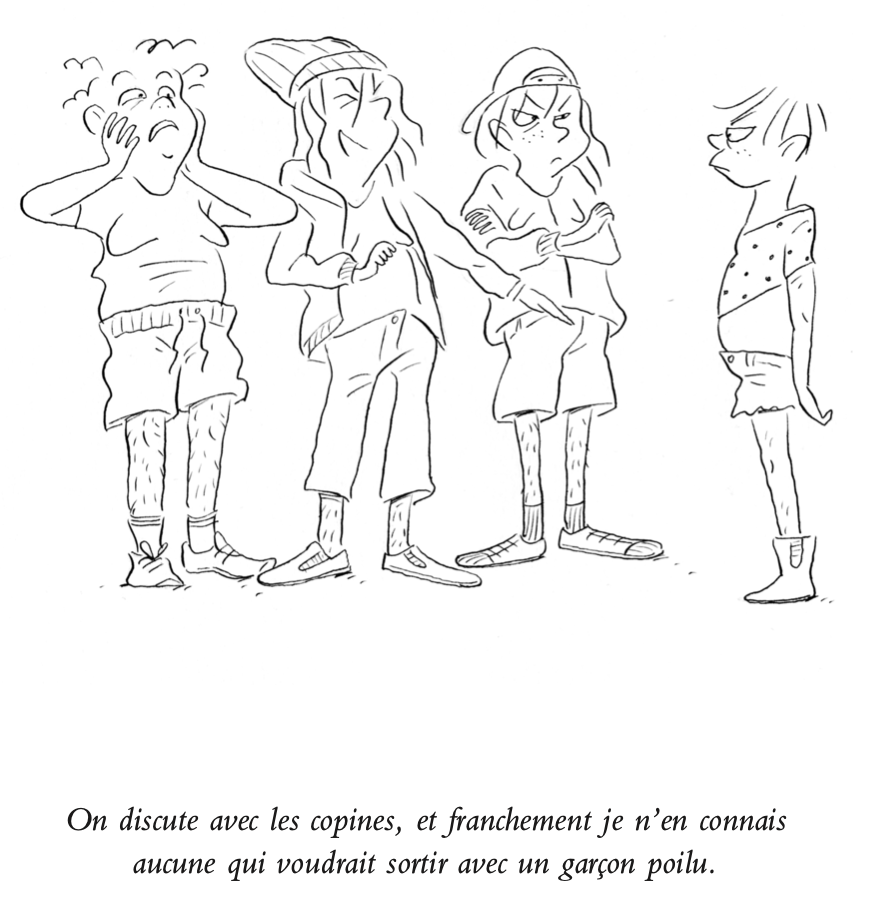

Frédérique. – J’ai moi aussi beaucoup ri mais de façon un peu grinçante car Florence Hinckel met bien le doigt où ça fait mal. Renversante va droit au but et démonte cette société matriarcale pour le coup. Ce sont les caricatures de Clothilde Delacroix qui m’ont fait vraiment rire. J’adore son travail.

Blandine. – Alors non, je n’ai pas ri, ou ri jaune seulement.

Nous savons tous ce que Florence Hinckel dénonce, met en lumière, on le vit si souvent. Mais dit ainsi, d’une manière très factuelle et directe, cela paraît encore plus sidérant. J’ai beaucoup aimé les passages avec les Jamie Bond Boys et la force de l’habitude de ce qui nous est montré. Et par habitude, j’avoue encore tiquer sur plusieurs orthographes mises au féminin (la règle dans ce roman). La réflexion qui s’ensuit est très intéressante.

Colette. – Qu’en est-il justement de la langue que Florence Hinckel choisit pour écrire son récit ? Une langue où le féminin l’emporte sur le masculin. Blandine, tu dis avoir été gênée par cette féminisation de notre langue. Sa masculinisation – bien réelle, elle ! – ne vous gêne-t-elle pas tout autant ? Que se joue-t-il pour vous à travers la grammaire ?

Isabelle. – Pour ma part, j’ai trouvé que c’était un moyen efficace d’attirer l’attention sur cette caractéristique de la langue. C’est quelque chose qui est extrêmement clivant en France (en Allemagne où j’habite, la langue inclusive s’est généralisée sans que cela ne pose beaucoup de problème). Beaucoup de Français mettent en avant que le genre grammatical n’est pas le sexe, que les débats sur la langue ne règlent pas les problèmes de discrimination genrée, qu’il reste difficile de se mettre d’accord sur une langue inclusive et que les flottements sont perturbants pour les Dys, etc. Le problème, c’est que des recherches prouvent que l’usage du masculin générique produit des représentations biaisées : les images et associations qui nous viennent ne sont pas les mêmes selon que l’on dit « les chercheurs » ou « les chercheurs et chercheuses ». Il y a même des débats sur l’ancrage du masculin générique qui pourrait avoir été codifié tardivement. Les arguments selon lesquels les mots ne sonneraient pas agréablement – par exemple le mot autrice qui est pourtant ancien – sont vraiment arbitraires. Le roman y fait malicieusement allusion à un moment donné lorsque Léa déclare de façon toute aussi arbitraire que le mot écrivain, « qu’est-ce qu’il est moche, on entend ‘écrit vain’ ». Le roman pose donc d’excellentes questions par l’usage du « féminin générique » et nous invite à interroger ce qui nous semble acquis.

Colette. – Frédérique, je reprends ta remarque sur les images de Clotilde Delacroix, qui s’inscrit souvent dans une démarche humoristique : qu’est-ce que les dessins de cette illustratrice – qu’on adore ici notamment pour L’école, maman et moi – ont apporté à votre lecture, à votre compréhension du texte ?

Frédérique. – Je trouve ces dessins pertinents et tellement criant de vérité ! Des situations vécues ou vues si souvent dans notre quotidien. Il y a vraiment de quoi s’interroger. Pour moi, ces illustrations permettent à la jeune lectrice ou au jeune lecteur d’apporter encore plus au texte avec un soupçon d’humour. Après tout, c’est avec l’humour que l’on peut parfois faire passer des messages percutants !

Isabelle. – Les illustrations participent aussi du procédé de renversement. Elles illustrent certaines scènes décrites dans le texte en mobilisant des éléments ou attitudes particulièrement genrés, mais attribués à l’autre sexe : les hommes sont dotés d’accessoires ménagers, les femmes sont représentées dans des portraits encadrés et s’étalent dans le bus. Cela semble vraiment absurde, on rit, forcément, tant par exemple les hommes qui se trémoussent autour de Jamie Bond ont l’air ridicules. En même temps, on se rend compte qu’on ne connaît que trop bien les attitudes et clichés représentés.

Blandine. – Les illustrations complètent parfaitement le texte et sont très éloquentes. Isabelle en a très bien parlé. Et ne dit-on pas que les images « parlent » plus que les mots, permettant de sensibiliser et impacter davantage comme plus durablement. Le trait de Clotilde Delacroix est à l’image du texte: sobre, direct, efficace.

Colette. – Comment interprétez-vous le fait que l’autrice ait choisi de poursuivre l’histoire de Léa et Tom quelques années plus tard ? A première vue, ce n’était pas un texte qui appelait une suite. Qu’en dîtes-vous ?

Isabelle. – À mon avis, ce tome 2 permet à Florence Hinckel de faire deux choses. D’une part, dans la continuité directe du premier tome, elle continue de passer notre société au crible du renversement. Ainsi, le spectre de situations et de biais abordés s’élargit – on parle notamment de films ou de la cancel culture. Comme Tom et Léa grandissent, il est pas mal question du corps justement et de la sexualité – shaming, violence sexistes, charge mentale et contraceptive… D’autre part, ce tome 2 permet de souligner la force des préjugés et impensés. Léa avait fait l’expérience d’une vraie prise de conscience à l’issue du tome 1. Pourtant, quelques années plus tard, elle n’a plus très envie de soutenir Tom dans ses positions émancipatrices. Elle ne comprend pas pourquoi les garçons auraient besoin d’espaces de non-mixité. Le sexisme n’a-t-il pas reculé, les mentalités évolué ? L’existence est-elle vraiment plus difficile en tant que garçon ?

Blandine. – Je trouve cette suite intéressante à plusieurs niveaux. D’abord parce qu’on ne s’y attend pas! Léa ayant été « sensibilisée » disons aux problèmes rencontrés par les garçons dans tous les aspects de leur vie, on aurait pu logiquement pensé qu’elle serait restée de leur côté, combattant avec eux et à sa manière le sexisme. Mais non, car en grandissant, ce sont développées, agrégées ses propres problématiques identitaires et d’émancipation personnelle. Et puis, l’humain a tendance à oublier lorsqu’il ne se sent pas (directement) concerné. En donnant une suite à l’âge adolescent (et comme cet âge est crucial et déterminant!), Florence Hinckel fait une piqûre de rappel et explore des thématiques liées à cet âge et à l’adulte, qui ne pouvait être bien sûr pas abordées auparavant. J’ai trouvé le ton de ce deuxième tome plus grave que le premier, qui jouait la carte de l’humour, voire de l’absurde pour mieux dénoncer. Là, c’est davantage concret et tangible. Et beaucoup moins drôle, car on ne peut que constater l’ampleur du sexisme et le rapporter à notre quotidien. Je trouve donc ce deuxième tome parfaitement judicieux.

Frédérique. – Je suis d’accord avec Blandine, j’ai trouvé la suite plus grave et j’ai vraiment l’impression qu’il n’y a pas ou peu d’espoir. Chacun et chacune est enfermé dans son sexe et la compréhension de l’autre reste compliqué. Je trouve que ce roman est une bonne matière à discussion avec des jeunes. Ce texte n’appelait pas une suite mais il s’y prêtait bien. Le fait de retrouver nos jeunes héros un peu plus vieux permet ne faire comprendre aux lectrices-lecteurs que le combat n’est pas gagné !

Colette. – Pour moi le deuxième tome est aussi plus pointu car il aborde des notions particulièrement précises notamment en ce qui concerne nos représentations. Par exemple connaissiez-vous le syndrome de la schtroumpfette ou encore le test de Bechdel qui interroge le rôle du cinéma dans l’élaboration de nos représentations ?

Isabelle. – Oui, tu as raison ! En tant que féministe, je connaissais le syndrome de la schtroumpfette, le test de Bechdel, ou encore les concepts de male gaze, de charge mentale ou de culture du viol. Mais je me suis dit en lisant ce livre que la manière qu’a Lea d’introduire ces concepts avec des mots très simples en faisait presque un petit manuel féministe. En tout cas une introduction pertinente, complète et percutante grâce au jeu du renversement qui met en relief ce que chaque situation a de dérangeant. L’autrice lance même des perches à qui souhaiterait en savoir plus en glissant des références à Mona Chollet, Titiou Lecocq ou Virginie Despentes. Didactique !

******

Et vous, seriez-vous tenté.e par l’expérience du Renversement ? Ou l’avez-vous déjà fait et qu’en avez-vous pensé ?