Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne j’aime beaucoup le travail de Christian Voltz. Les décors et personnages qu’il crée avec du matériel de récupération (notamment en ferraille) servent toujours un propos instructif.

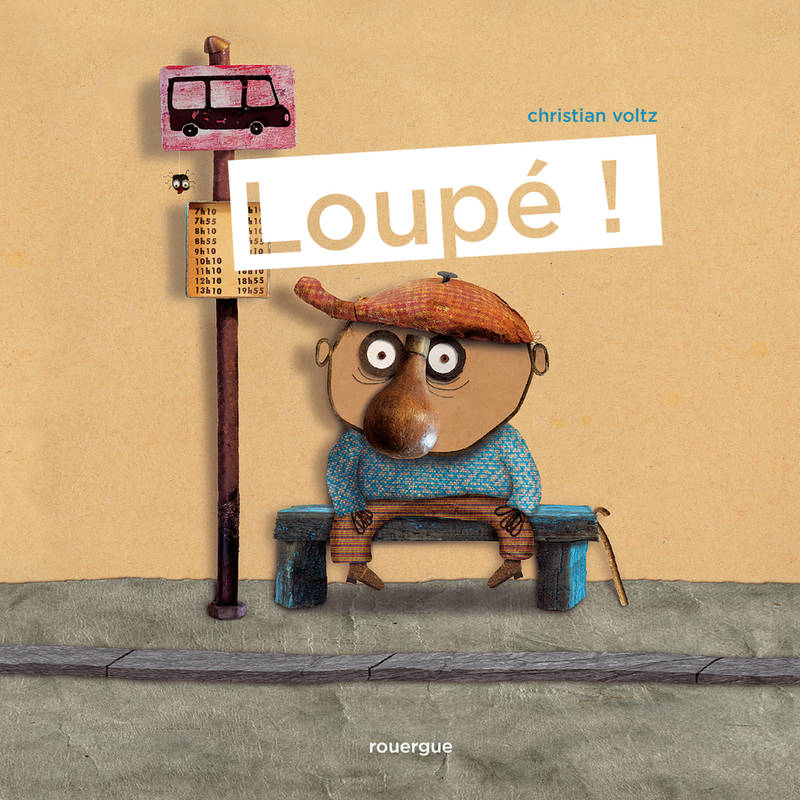

Aussi, dans la continuité de la sélection thématique de la semaine dernière sur les écrans, avais-je envie de discuter avec les arbronautes autour de son album Loupé édité au Rouergue.

Voici le résultat de nos échanges.

Bouma : A quoi vous attendiez-vous face à cette couverture (titre, illustration, auteur…) ?

Alice : Clairement au vu de l’illustration de couverture : un petit bonhomme assis sur un banc attendant le bus (comme nous pouvons l’imaginer par le panneau signalétique), et avec un titre pareil, je me suis dis que c’était une histoire autour du fait d’avoir « loupé ! » le bus. Et puis, il est un peu âgé ce bonhomme, (sa cane en témoigne !) on peut douter de son pas leste et imaginer avec évidence son manque de réactivité à l’arrivée du transport en commun !

Sophie : Je n’avais pas vraiment d’attente sinon celle d’une bonne lecture avec le nom de Christian Voltz et la garantie de belles illustrations.

Pépita : Le souci, quand on est acquéreur de livres en bibliothèque, est qu’on sait ce qu’on achète et je savais de quoi cet album parlait. Mais c’est encore mieux en vrai. Effectivement, Christian Voltz, on ne peut pas le louper ! Et puis une couverture, elle se lit aussi derrière (la fameuse 4ème) et là on comprend que deux protagonistes vont faire le jeu de cette histoire. Et de jeu, il en est question sur toute la ligne.

Bouma : Des visions différentes de ces premières informations, donc. Et après lecture, ne peut-on pas dire qu’il s’agit presque d’un album sans texte mais avec un fort contexte ?

Sophie : Oui on peut parler de sans texte car tout se joue dans le décor et dans les petits détails qu’il faut savoir observer.

Pépita : Pas besoin de mots en effet pour comprendre ce qui se joue là sur un même espace-temps très réduit (23 minutes) : deux attentes bien différentes. Une qui zappe et une qui contemple.

Alice : Tout est hyper compréhensible sans que rien ne soit écrit ! On est comme observateur d’un huis clos ; toutes les scènes se passent dans le même contexte, l’espace temps est très limité, il y a peu de personnages, c’est juste la situation qui évolue.

Christian Voltz s’amuse beaucoup aussi avec l’objet essentiel de ce livre : un téléphone portable. Tel une bulle de bande dessinée, il prend une taille disproportionnée pour montrer tout la place qui lui est donnée.

Bouma : Avez-vous tout lu, tout vu, du premier coup ? Ou comme moi (et un des héros), avez-vous eu besoin de plusieurs lectures pour tout comprendre ?

Alice : Une mouche, une chenille, des fourmis, une plante… Non bien sûr que non, je ne les ai pas vu de suite. A la première lecture on focalise sur les deux personnages qui on déjà des « mimiques » et des postures très parlantes. Et puis on cherche à imaginer la chute, sans que ces petits détails y soient pour quelque chose ! Et rien n’est fini, la dernière page tournée, il ne faut pas « louper » la 4ème de couverture » !

Sophie : J’ai vu le fameux spectacle à la première lecture mais pas dès les premières pages. En fait au bout d’un moment, j’ai cherché parce que je sentais qu’il manquait quelque chose, et c’est là que j’ai découvert ce qui se jouait innocemment sous mes yeux !

Pépita : Presque. Très rapidement, j’ai vu le croisement des deux vécus. Dans l’histoire, chaque personnage occupe chacun un côté de la page (sauf celle où le petit vieux parle au plus jeune et ça, c’est drôlement bien vu) et du coup, le cerveau a tendance à les dissocier. De plus, le portable a une place prépondérante dans l’image. Il n’ y a que lui qui compte alors que les petits détails à première vue insignifiants du côté du vieux monsieur ne sautent pas forcément aux yeux de suite, alors que eux racontent une histoire. Et ce que j’adore, c’est le côté bienheureux du bonhomme qui s’épanouit d’un côté alors que de l’autre côté c’est l’exaspération qui prime. Je ne sais pas pour vous, mais du coup le rire se déplace : on se moque intérieurement du jeune alors que le vieux, il nous attendrit.

Bouma : Finalement, n’est-ce pas l’illustration de deux générations qui se confrontent ? Sans aller jusqu’au « c’était mieux avant » n’est-ce pas une vision où les extrêmes se confrontent ?

Alice : Oh oui ! « Le confit de génération » : la jeunesse numérique, assoiffée d’informations, qui a du mal à lever les yeux de son écran et la personne âgée sage, patiente et observatrice. Une mise en scène un peu moqueuse, des personnages accentués dans leur caricature, pas de jugement entre les deux, juste un constat et une cohabitation amusante.

Sophie : Je pense que c’est plus complexe que la confrontation de deux générations. D’ailleurs le numérique prend de la place dans beaucoup de générations. Ici, je vois plus une invitation à REprendre le temps. Le temps de se poser, de regarder autour de soi…

Pépita : Oui et non, je ne pense pas qu’on est dans la confrontation là, ça ne sert à rien. C’est une description d’une réalité actuelle (car même dans le bus un autre personnage est rivé à son portable). Oui, une invitation à vivre le moment présent dans un album où la dérision est à son maximum. Et puis aussi une invitation à se scruter soi-même dans ses comportements. La chute (double chute) est absolument irrésistible ! Virtuel versus réel : 0-1.

Bouma : Avez-vous des retours d’enfants sur ce livre ? L’avez-vous déjà conseiller et pourquoi ?

Sophie : Morgan (6 ans) n’a pas vu tout de suite les petits détails, enfin sauf la partie de Candy Cruch qui lui a sauté aux yeux au point qu’il dise quel était le prochain mouvement… En revanche, il en est vite venu au petit spectacle qui se joue. Il n’a pas tout vu à la première lecture mais il a repris le livre seul après pour le revoir et j’ai eu le droit à des « Tu as vu là… et ça ! ».

Alice : Non, pas tester auprès des enfants mais je pourrais très bien le conseiller à des adultes. D’abord pour faire connaitre le travail de Christian Voltz et aussi car tout le monde peut s’amuser de cette farce et s’y retrouver quand même un peu !!!

Pépita : Non pas pour l’instant. C’est le retour des ados qui m’intéresserait beaucoup ! Car il est un formidable support pour démonter tous nos travers numériques ! Avec un beau message intergénérationnel.

Bouma : Si je devais résumer nos propos à toutes, je dirais donc que Loupé est un album à lire ensemble, à partager et à faire passer de main en main quelque soit l’âge, histoire de s’interroger sur nos pratiques face aux écrans.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un grand merci à Pépita, Sophie et Alice pour cette discussion fort enrichissante et aussi ma chronique et celle de Chlop.

N’hésitez pas à nous donner vos impressions sur cette lecture.