Certaines lectures se lisent et se relisent à l’infini parce qu’elles sont si riches, si pleines de détails et de sens, qu’il nous reste toujours quelque chose à découvrir. Ces livres-là offrent toujours un support particulièrement stimulant pour un échange avec d’autres lecteurs chez qui leurs pages auront souvent résonné différemment. C’est ce que s’est dit Isabelle en lisant le dernier titre des frères Fan. Ces auteurs-illustrateurs canadiens ont décidément le secret pour déployer un univers un peu magique qui ne semble appartenir qu’à eux où se jouent de fabuleuses histoires qui provoquent, de façon très subtile, des questionnements philosophiques. Leur dernier titre, Le Nuage de Louise, raconte l’adoption… d’un nuage. Nous avons eu envie d’échanger nos impressions. Nous espérons que l’intensité de nos échanges témoigne de la richesse de cet album !

******

Isabelle : À la maison, chaque année, nous ne faisons ni une ni deux quand sort le nouvel album des Frères Fan. Il faut croire que nous sommes… fan ! Et vous, aviez-vous déjà eu l’occasion de lire ces artistes canadiens ?

Lucie : Pas du tout, je les découvre grâce à toi. Et j’aime ! Leur univers graphique (en tout cas ce que j’avais pu en voir sur internet) m’attire beaucoup.

Blandine : J’avais beaucoup entendu parler de leurs albums, mais sans en avoir lus jusqu’à présent. Alors que je savais que tout était réuni pour me plaire : les thèmes, les illustrations, les objets-livres.

Colette : Pour ma part, je connaissais leur travail grâce à mes arbronautes préférées ! En effet suite à ton article, Isabelle, sur Le Projet Barnabus, je l’avais offert à mon Petit-Pilote-de-Trottinette pour un de ses mois-siversaires ! Il avait adoré cet univers étrange et foisonnant, peuplé de créatures fantastiques.

Isabelle : Cet album nous plonge dans une atmosphère très particulière. Comment la décririez-vous ?

Colette : Dès la deuxième de couverture, nous faisons un saut dans le passé avec ce mur tapissé de jolis cadres dorés aux formes variés et ces photos en noir et blanc. Et nous sommes tout de suite interpellés par ces portraits d’animaux, de fleurs ou de… nuages !

Isabelle : Je suis contente que tu parles de cette couverture intérieure, Colette : c’est quelque chose qui donne tout de suite le ton, je trouve. Un décor à l’ancienne, victorien peut-être, mais aussi plein de fantaisie et de poésie avec les motifs que tu évoques : crocodile, baleine, nuage !

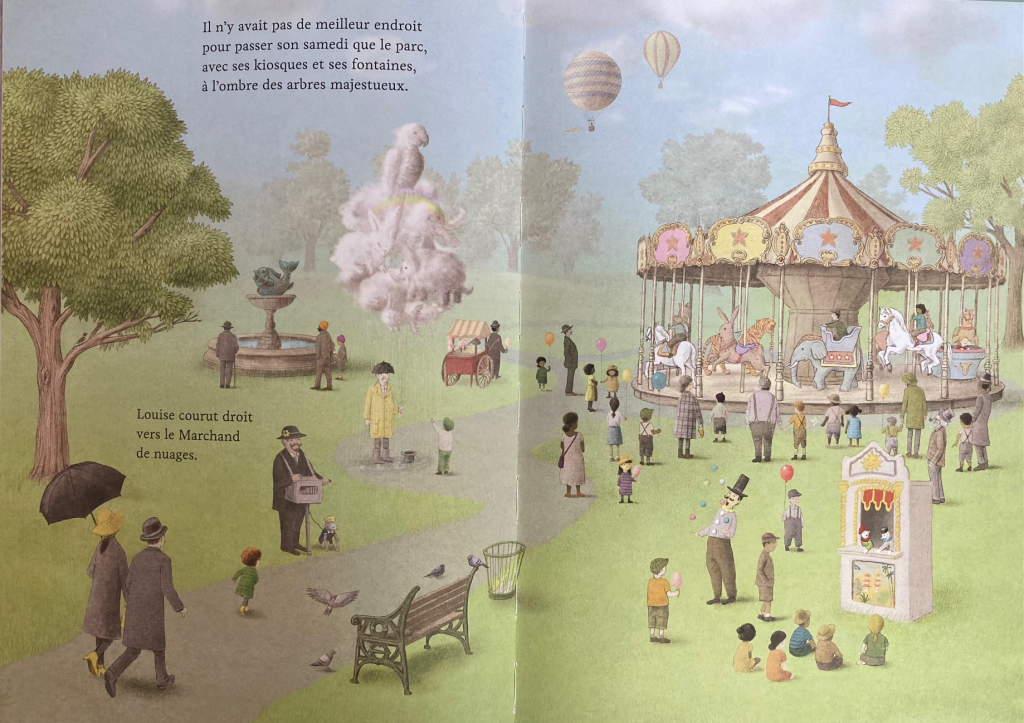

Lucie : On retrouve effectivement quelque chose de « passé » dès la page suivante avec des montgolfières, un orgue de barbarie, un théâtre de guignol… Il est difficile de déterminer l’époque à laquelle se déroule cette histoire.

Colette : L’album semble se situer dans un entre-deux, entre réel et imaginaire.

Blandine : Tout à fait d’accord. Entre passé et présent aussi.

Lucie : J’ai trouvé les couleurs, les dessins – et donc l’atmosphère – très doux. C’est l’utilisation des couleurs qui m’a le plus interpellée.

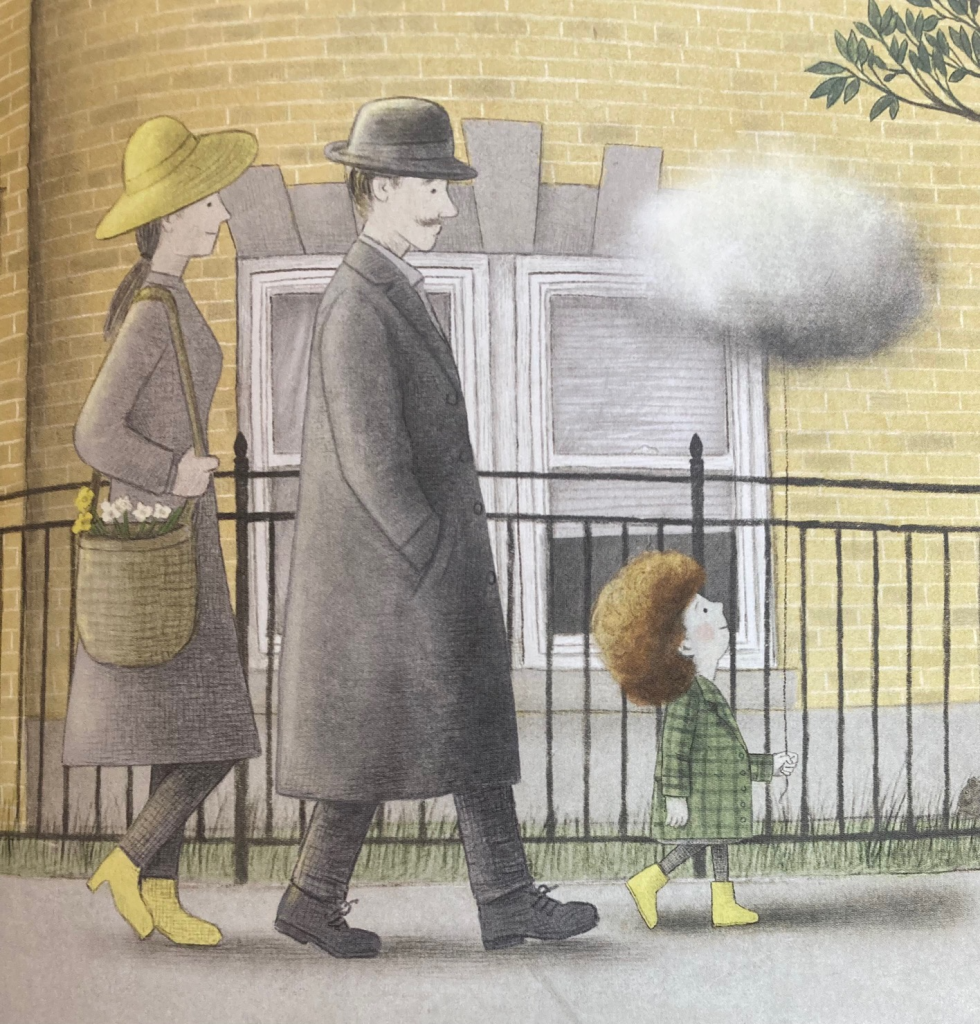

Blandine : C’est beau ! Les dessins, en différents ton de gris, sont sublimes. Ils ont un indéniable charme désuet, entretenu par les différents éléments qui nous transportent dans l’époque mal définie dont vous parliez, avec la Rolls-Royce, le grand-Bi, les devantures des magasins aux métiers d’antan, le charme du parc avec son carrousel… Et ce jaune, disséminé çà et là, par petites touches, qui questionne. Le jaune est pour moi une couleur « triste », ou plutôt faussement joyeuse, surtout lorsqu’elle est associée, comme ici, avec du gris. Je ne trouve pas la petite Louise heureuse. C’est donc un sentiment de mélancolie (ou plus) qui m’étreint.

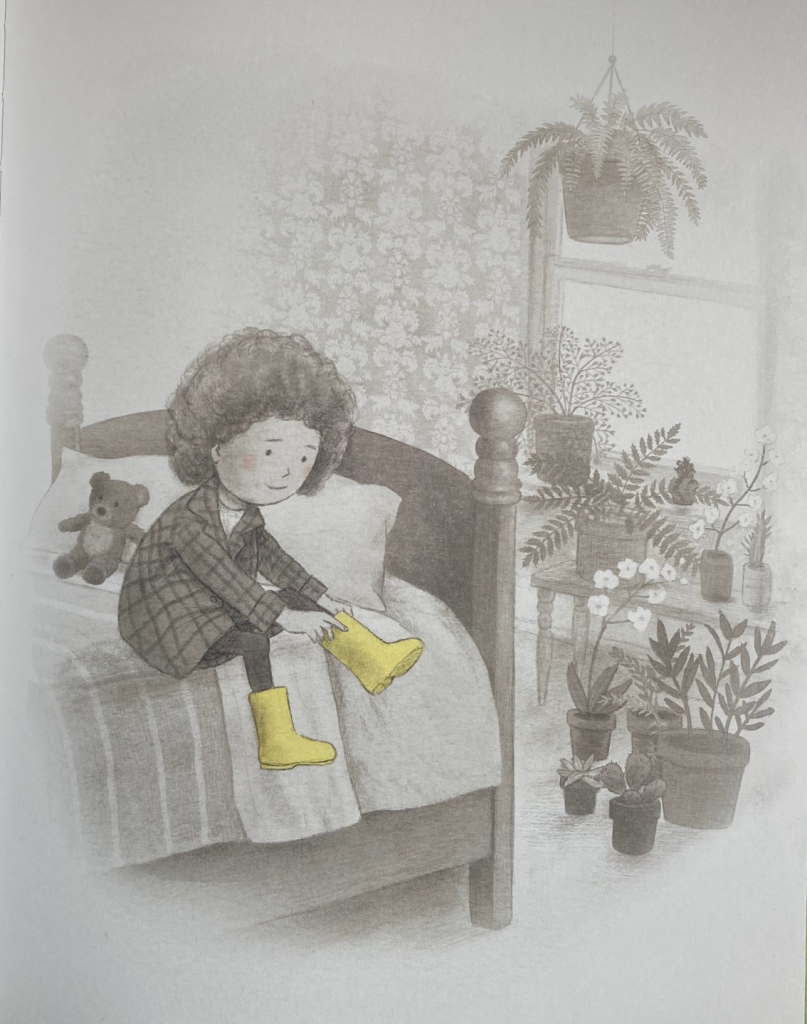

Isabelle : La première page de l’histoire s’ouvre justement sur un portrait de Louise dont tu viens de parler, Blandine. Comment la décririez-vous ?

Blandine : C’est une fillette de 6-7 ans, qui semble discrète, réservée, avec un sourire timide, que le jaune des bottes pourrait peut-être contredire. Notre regard est attiré par elles, que Louise s’applique à mettre. On suppose qu’elle s’apprête donc à sortir et qu’il pleut.

Lucie : Elle a un visage assez neutre. Ce sont surtout ses cheveux qui la distinguent d’autres personnages. Cette masse de boucles est adorable et fait (déjà) penser à un nuage.

Colette : Oui, une petite fille à la chevelure nuageuse et aux joues roses !

Blandine : C’est vrai pour les cheveux. Mais ça la vieillit, je trouve. Elle a un doux visage de Mamie, impression renforcée par son manteau et son prénom. Seul l’ourson en peluche sur son lit semble indiquer que nous sommes dans sa chambre, car le reste, le papier peint, et surtout les plantes et fleurs, ça ne fait pas très enfantin. Mais elles dénotent une grande sensibilité, d’autant qu’il y en a beaucoup et de multiples sortes.

Isabelle : Le décor désuet découle de l’époque choisie, peut-être l’époque victorienne ? À cette époque, les chambres d’enfant étaient différentes de celles d’aujourd’hui. Cette impression d’ancienneté est renforcée par le recours au noir et blanc.

Blandine : Différentes certes, car il y avait beaucoup de nursery, surtout si on reste dans cette impression d’époque victorienne, mais elles étaient tout de même « enfantines ». Cette chambre me renvoie à celle de Miss Charity (livre de Marie-Aude Murail) et ces plantes montrent combien Louise est sensible et aime prendre soin de l’Autre. L’adoption du nuage est en ce sens logique.

Isabelle : Je ne dirais pas qu’elle paraît vieille. C’est une petite fille aérienne, calme et sérieuse, certainement un peu timide comme vous l’avez dit. Je me suis dit que l’aspect mousseux de sa chevelure pouvait être le reflet de la personnalité de Louise qui a littéralement la tête dans les nuages…

Colette : Comme Blandine, je parlerai de nostalgie pour décrire son visage, son regard qui regarde le ciel et son petit poing serré. Et c’est surtout l’absence de sourire qui me touche.

Isabelle : Avez-vous envie de raconter ce qui lui arrive ?

Colette : C’est un samedi comme les autres en apparences : Louise se prépare à faire une promenade avec ses parents.

Lucie : En arrivant au parc, elle se rend immédiatement vers le marchand de nuages. Et on bascule avec elle dans le merveilleux. Car avec Louise, on peut acheter des nuages comme d’autres des ballons !

Isabelle : Voilà, on retrouve l’incursion du merveilleux dans l’ambiance à la Mary Poppins dont nous parlions. Cet amas de nuages qui flotte au milieu nous a beaucoup plu. Je pense que c’est quelque chose qui parlera aux enfants qui ont souvent envie de voir des formes dans les nuages.

Lucie : Ils sont extra ces nuages ! Je ne sais pas comment les frères Fan ont fait mais ils sont incroyables de réalisme. Ce qui est essentiel pour la suite de l’album d’ailleurs.

Colette : Ces nuages en grappe, c’est un savant mélange de ballons gonflés à l’hélium comme ceux que l’on voit dans les fêtes foraines et de l’incroyable bestiaire que les enfants imaginent en regardant le ciel, allongés dans l’herbe en été ! Et ce marchand qui porte un parapluie en guise de chapeau et qui a laissé son haut de forme au sol pour l’argent de ses jeunes client.e.s, il a tout d’un étrange magicien !

Isabelle : J’ai trouvé aussi qu’il y a quelque chose de véritablement magique au moment où Louise fait l’acquisition de son nuage. Les personnages semblent flotter dans une dimension surréaliste, la double-page est presque cinématographique : les pièces tombent dans le haut de forme, quelque chose bascule au moment où le marchand tend à Louise la ficelle de son nuage puis elle le contemple avec un sentiment de félicité qui déploie un bel arc en ciel au-dessus d’elle. C’est beau.

Blandine : L’achat de nuages semble être quelque chose de commun, mais passé de mode, comme on l’apprend. Comme si c’était normal, banal. C’est pour nous que c’est merveilleux.

Colette : Si le marchand a des nuages aux formes fantastiques, ce que veut Louise, c’est un nuage ordinaire. Un nuage à apprivoiser et à aimer.

Blandine : Le terme « ordinaire » pour qualifier le nuage que désire Louise me semble vraiment important et révélateur quant à Louise et son environnement.

Isabelle : Tu m’intrigues Blandine, qu’est-ce que cela révèle d’après toi ?

Blandine : Quel enfant veut de l’ordinaire ? On les voit qui s’inventent des histoires merveilleuses, pleines d’aventures et de périples, entre amis réels ou imaginaires, qui s’enthousiasment de récits magiques, de contes, de fantaisies… On devine que le niveau social de la famille est assez élevé pour qu’elle puisse en théorie avoir accès à tout cela par des livres, des jeux, des sorties, etc. Mais pourtant, cela ne semble pas être le cas. Est-ce que la vie de Louise est trop « originale » (sa maman porte dans son sac des fleurs comme nous nos livres), la voudrait-elle donc plus banale ? Ou son mal-être est si banal qu’elle ne veut que de l’ »ordinaire » ? Ce choix de mot ne peut pas être anodin.

Isabelle : Prendre soin d’un nuage domestique, cela s’avère plus complexe qu’il y paraît à première vue, n’est-ce pas ?

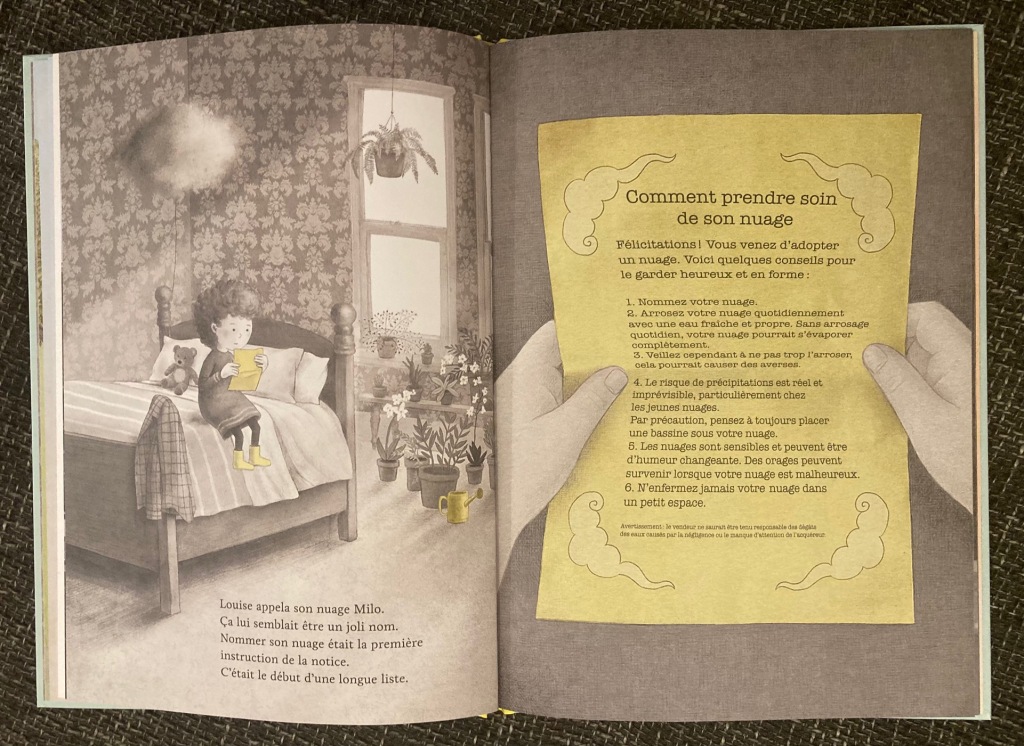

Lucie : Oh oui ! J’adore le document des conseils pour prendre soin de son nuage. Notamment la décharge en cas de dégât des eaux ! Dans cet album, non seulement tu peux acheter un nuage, mais en plus tu peux en quelque sorte l’apprivoiser. J’aime beaucoup cette idée.

Colette : J’ai moi aussi adoré ce moment où on passe en vision subjective dans l’album ! Cette grande feuille jaune et cette liste de recommandations fantaisistes jouent de l’animalisation de cet étrange compagnon. Un compagnon dont il faut prendre grand soin car visiblement ses réactions peuvent être surprenantes !

Isabelle : Ça n’a pas l’air évident, ce petit nuage, il va falloir l’aimer et le choyer, mais prendre garde à ne pas l’opprimer.

Blandine : Cette liste de recommandation/mode d’emploi est géniale car elle révèle qu’il s’agit d’un « être vivant » – on comprend qu’il a des émotions – et dont il faut prendre soin. J’aime beaucoup les nuages qui y sont dessinés, des nuages venus d’ailleurs (peut-être d’Asie ?). Cela explique la nécessité de cette notice et la remarque selon laquelle les nuages seraient « un peu passé de mode ».

Isabelle : Je suis contente que tu en parles, Blandine, parce que ça m’a interpellée aussi. On a l’impression que le nuage est un être vivant qui demande des soins mais en même temps, le « passé de mode » évoquerait plutôt une marchandise. J’y ai vu un parallèle avec les animaux sauvages ou de compagnie qui font l’objet de commerces et sont malheureusement trop souvent traités comme des choses qui peuvent être « à la mode » ou « passées de mode ». Quoiqu’il en soit, on comprend que Louise est animée des meilleures intentions et qu’elle prend ces recommandations très au sérieux !

Qu’avez-vous ressenti en voyant la petite fille s’occuper de son nuage ?

Blandine : Elle est très appliquée. Elle suit bien les recommandations et on sent qu’elle aime son nuage.

Lucie : Oui, elle prend son rôle très au sérieux, comme elle le ferait pour un animal domestique. Elle a à coeur de bien faire et ses bons soins vont permettre au nuage de s’épanouir et de grossir. Milo devient un membre à part entière de la famille, il a d’ailleurs son portrait sur le mur.

Blandine : Comme les autres membres de la famille, ainsi qu’un crocodile – un clin d’œil au caïman de María Eugenia Manrique ? – album découvert grâce à toi Isabelle ! – D’ailleurs, ce crocodile, on ne le voit pas dans les pages. Était-il le précédent animal domestique, pour revenir sur ton propos très intéressant sur la commercialisation des êtres vivants, Isabelle ? Louise est-elle triste suite à son décès ?

Isabelle : J’ai eu l’impression que Louise changeait au contact de son nuage. Elle semble s’épanouir en prenant soin de lui, puis les choses deviennent plus compliquées mais elle semble grandir sous le poids des responsabilités.

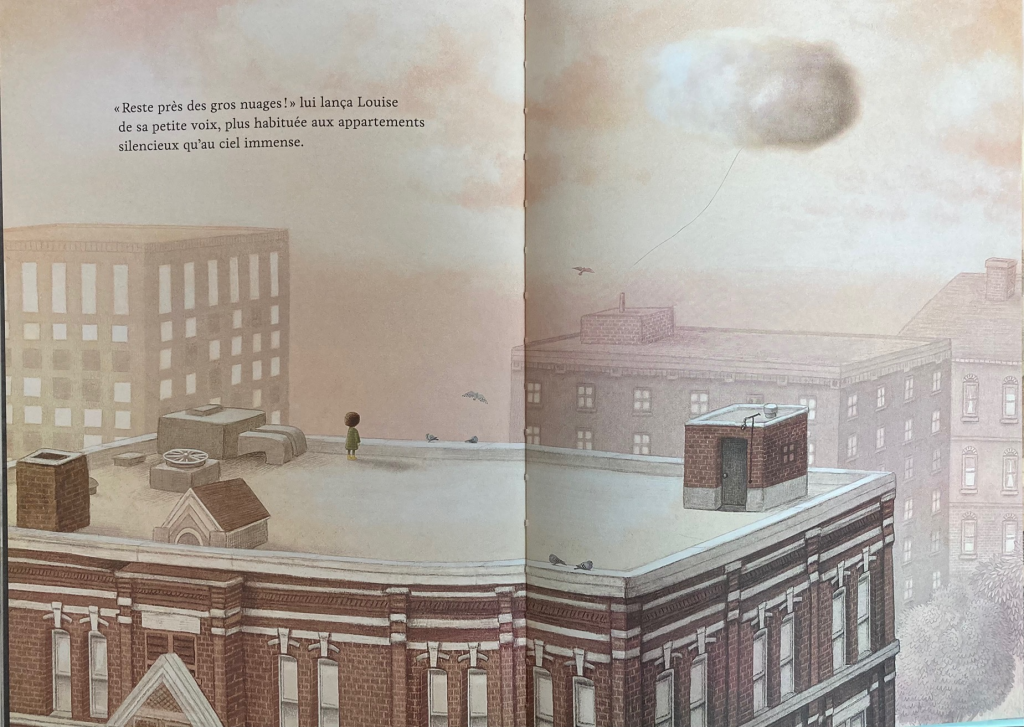

Colette : J’ai vraiment perçu ses attentions comme celles d’une enfant qui a la responsabilité de s’occuper d’un animal : le nourrir, le sortir, l’emmener en vacances. Jusqu’au jour où l’animal devient trop envahissant et empêche l’enfant de vivre normalement.

Blandine : Je trouve à Louise un air apaisé, puis désemparé lorsque le nuage ne va pas bien. Elle s’inquiète réellement et cherche la solution pour l’aider. Et même après le « dégât », elle ne lui en veut pas. Dans le paragraphe qui explique cela, le mot « remords » apparaît deux fois. C’est un mot lourd de sens. Louise est responsable au sens positif du terme !

Colette : J’ai eu l’impression que Louise ressentait plus de choses, que sa sensibilité se développait au contact de Milo, qu’elle était désormais capable d’apprécier « l’arc-en-ciel » des émotions !

Blandine : Cette couleur rosée, comme une aube naissante, qui colore les dernières pages de l’album est aussi belle que symbolique. Comme ce pigeon/colombe qui s’envole en même temps que le nuage. Louise semble faire la paix avec elle-même.

Colette : Ces pages où la couleur rose envahit le ciel sont surprenantes. On y sent la portée symbolique mais sans complètement la comprendre. Pour une fois, Louise est entourée par le ciel, par la couleur, l’angle de vue change au fil des pages, « la caméra » s’éloigne de Louise pour embrasser les toits de cette ville coincée entre deux époques, et l’enfant fait partie du paysage, elle n’est plus au premier plan comme si elle faisait enfin partie du monde, qu’elle y avait trouvé sa place.

Blandine : J’ai eu ce même sentiment. Comme une renaissance, un regard nouveau sur le monde et elle-même.

Isabelle : L’histoire de Louise semble lourde de symboles mais elle m’a semblé polysémique. Comment l’avez-vous interprétée ? De quoi nous parle-t-elle d’après vous ?

Lucie : Pour moi cette histoire parle d’amour. L’amour que l’on a pour ses proches, pour ses enfants, qui nécessite de leur laisser de la liberté, de l’espace, et la possibilité de prendre leur envol. Elle m’a fait penser à L’amour lapin de Marie-France Zerolo, qui aborde le sujet de manière similaire.

Colette : Il est certain que cette histoire parle de liens, de liens que l’on peut tisser enfant avec un autre que nous : cet autre peut être un animal, notre imaginaire, notre désir d’évasion, un rêve… Quelque chose que l’on doit entretenir chaque jour pour qu’il se réalise. Sans avoir besoin de parler. C’est un des aspects du lien entre Louise et son nuage qui m’a le plus touchée : ils ne se parlent pas.

Blandine : C’est exactement cela. Louise est sensible, mais elle est surtout empathique. Elle sait, comprend, agit.

Lucie : Et elle est donc capable de créer un lien même sans parler. Un lien d’amour qui lui permet de s’épanouir et de grandir en même temps que son nuage.

Isabelle : J’aime aussi cette lecture-là ! Le petit nuage pourrait être un compagnon ou un monde imaginaire comme ceux dont on a tant besoin enfant. En grandissant, on se confronte à certaines réalités et cela nous force à lâcher prise sur une partie de cette vie imaginaire. Cela peut nous laisser un ressenti doux-amer comme celui qui est décrit dans l’album.

Colette : J’aime bien l’idée que c’est son enfance que Louise laisse partir avec Milo… Enfance à laquelle elle repense avec tendresse, et qu’elle salue « juste au cas où ».

Lucie : J’aime aussi beaucoup cette interprétation.

Blandine : Pour moi, dès le début, il est question de dépression. Le terme est peut-être un peu fort ici – même si les enfants peuvent malheureusement en être atteints. Ce nuage, c’est la concrétisation, l’allégorie de ce mal-être disons, à la fois, banal, « ordinaire », et si intime, si terrible. Cette impression est renforcée par le choix des couleurs, les expressions faciales, l’absence des parents tout du long de l’album.

Lucie : Je n’ai pas du tout vu ça comme ça. C’est une idée intéressante ! Est-ce que vous aviez vu la même chose, Isabelle et Colette ?

Colette : Cet album m’a rappelé Marcel et le nuage d’Anthony Browne dont vous savez que j’adore le travail métaphorique. Et dans cet album, le célèbre singe d’Anthony Browne est bien malheureux ! Mais contrairement à Louise, il n’a pas choisi d’être poursuivi par son nuage… C’est ce qui me gêne par conséquent dans l’interprétation du nuage allégorie de la dépression, car choisit-on sa dépression ?

Blandine : Je ne dirais pas que Louise choisit sa dépression. Bien au contraire ! Elle n’est pas poursuivie par un nuage, elle va le chercher. Par contre, elle apprend à l’apprivoiser, à le connaître, pour mieux lui dire au revoir et par conséquent, se connaître elle-même. S’accepter elle-même. Cette notice fournie avec le nuage pourrait être une notice d’elle-même, pour aller mieux même s’il peut y avoir des phases de moins bien (voir les points 4 et 5), pour ne pas se replier sur elle-même (voir le point 6). C’est ainsi que l’on « se libère » d’une dépression, en identifiant les maux, en les transformant en force.

Isabelle : On voit dans vos réponses que le message de l’album est très subtil et peut résonner différemment selon les lecteurs. C’est quelque chose que j’ai beaucoup apprécié. Je l’ai relu plusieurs fois et il a fait vibrer différentes cordes à chaque fois. J’ai d’abord pensé aux animaux, surtout les animaux sauvages qui ne peuvent pas vraiment être domestiqués mais sont tout de même adoptés par des personnes qui les trouvent mignons : peut-on tout posséder ? La place d’un nuage est-elle vraiment aux côtés d’un enfant ? Ensuite, j’ai fait le parallèle avec le fait d’élever un enfant : comme le nuage, ce petit être a besoin d’être choyé mais aussi qu’un jour, on accepte qu’il vole de ses propres ailes. L’album pourrait être lu comme un livre sur la liberté. Je n’ai pas pensé au thème de la dépression dont tu parlais tout à l’heure Blandine mais en re-feuilletant l’album, cette interprétation me semble tout à fait plausible. Dans tous les cas, vue cette subtilité, ce n’est pas un album moralisateur. Il nous interroge et on peut saisir cette perche un peu selon sa sensibilité.

Colette : Il est certain qu’il est ici question de liberté entre le début de l’album et la fin. Mais de quelle liberté ? En effet l’album reste complètement ouvert aux interprétations ! C’est à la fois vertigineux et enthousiasmant !

Blandine : La liberté est effectivement le thème central, mais abordé subtilement selon plusieurs interprétations et niveaux de lectures et résonnances, sans pour autant que l’un invalide l’autre. C’est magnifique !

Isabelle : J’ai été intriguée à la lecture par le jeu sur les couleurs qui font intrusion ici et là dans le décor en nuances de gris, parfois généreusement, parfois seulement par touches. Cela m’a semblé esthétiquement très beau mais je me suis demandé : ces touches de couleur symbolisent-elles quelque chose ?

Colette : C’est une question qui m’intrigue aussi : j’ai essayé de trouver une régularité dans l’usage des couleurs mais je n’en trouve pas ! Cette couleur jaune qui revient comme une note de musique semble rythmer la narration, mais dans quel but ? Je n’ai pas trouvé d’interprétation. Il me tarde de lire les vôtres !

Lucie : Je me suis fait la même réflexion, et j’ai cherché sans succès.

Isabelle : Ce n’est pas évident. Je ne suis pas sûre non plus mais ce qui est sûr, c’est que chaque double-page a son propre dosage entre le noir et blanc qui fait penser aux vieilles photos ou gravures, mais donne aussi une touche mélancolique à l’ensemble, et des notes colorées qui peuvent être très présentes ou appliquées par toutes petites touches. Je me suis demandé si les couleurs viennent souligner ce qui retient l’attention de Louise. Les enfants sont comme ça, le monde les entoure mais ils ont une aptitude extraordinaire à filtrer et à se concentrer sur ce qui les intéresse. Donc tout au parc du début, puis la liste d’instructions… Sinon j’ai eu l’impression que le monde se colorait lorsque la relation de Louise et du nuage sont au beau fixe (la balade en ville en famille par exemple) et se décolorait quand les choses étaient plus difficiles. Et prend, comme vous l’avez dit, une teinte rosée plutôt paisible à la fin.

Blandine : Je parlais plus tôt du jaune, couleur faussement joyeuse, qui égaie tout de même ces pages en nuances de gris mais qui apportent aussi un côté précieux (par exemple au niveau des cadres de portraits) puisque seuls quelques objets sont colorisés. Et puis ce contraste avec l’extérieur de la maison, le parc est une explosion de couleurs ! Elles sont la vie. Seuls les parents de Louise sont en gris mine de plomb. Puis le jaune se fait nuances, sur d’autres objets extérieurs, puis d’autres couleurs arrivent, comme si elle les voyait/allait mieux, alors que Milo va moins bien. Et enfin ce rose dont on a parlé. Les couleurs participent à l’émancipation de Louise, par petites touches, à sa libération émotionnelle. Sa maturité si on voit l’album sous l’angle de l’enfant qui grandit et qui sait laisser partir celui qu’il aime pour son bien.

Isabelle : Mais oui, tu as raison Blandine ! Je me suis demandé pourquoi le parc était si coloré. C’est un contraste avec la maison et la sphère familiale qui sont essentiellement… grises. Les parents ne respirent pas non plus la gaieté. Ce que vous dites me conforte dans l’idée que les couleurs sont une sorte de métaphore des émotions que Louise apprivoise et auxquelles elle apprend à laisser libre-cours.

Colette : Sur l’utilisation de la couleur, je trouve que ton interprétation Isabelle est très intéressante : et c’est Milo qui apporte la couleur dans la vie de Louise notamment dans cette belle double page où « en échange » des soins que Louise lui prodigue, Milo arrose les plantes de la petite fille avec ce bel arc-en-ciel que l’on retrouve dès le début à proximité du nuage.

Lucie : D’ailleurs, la première touche de couleur est le jaune des bottes, qu’elle met probablement dans l’idée d’aller acheter un nuage puisqu’il fait beau dehors.

Colette : Bien vu, Lucie, et ce que j’ai trouvé bizarre c’est que les parents de Louise aussi avaient prévu « le coup » car sa mère va au parc abritée sous un parapluie, alors qu’il fait un temps magnifique. Contrairement à ce que vous avez pu dire au cours de l’échange, j’ai l’impression que les parents de Louise sont très présents, l’écoutent, la comprennent, l’accompagnent sur le chemin qu’elle a choisi. Jusqu’au jour où elle vit sa propre expérience solitaire de la colère de Milo et décide de le libérer. Ça, elle le fait toute seule.

Lucie : Je suis d’accord avec toi, d’autant que cela rejoint l’interprétation de Blandine selon laquelle ce nuage remplace un autre animal de compagnie (le crocodile). Pour ma part, j’ai trouvé les parents en retrait mais présents, comme s’ils laissaient la place de grandir à leur fille.

Colette : J’aime bien leur présence, discrète mais infaillible. Présents, derrière leur fille. « On est derrière toi, vas-y » semblent-ils suggérer.

Blandine : On peut aussi le voir ainsi. Je me suis dit la même chose sur ce parapluie emporté par sa maman. Mais soit ils laissent leur fille faire ses expériences par elle-même pour comprendre la vie, soit ils s’en « désintéressent ». Au final, elle est et reste seule ! Ainsi, elle comprend qu’elle n’a pas besoin des autres pour être bien, pour faire des choix. Chose pas évidente pour les empathiques.

Isabelle : Avez-vous envie de partager cet album ou de le proposer à lire ? À qui ?

Lucie : Avec tout ce que nous en avons dit, je trouve cet album approprié à partir de l’âge de raison, celui où l’on peut se projeter dans cette expérience de Louise. Cette responsabilité d’un autre être vivant, la découverte des émotions complexes, de la liberté de l’être aimé… Mais les dessins tout doux me donnent aussi envie de le lire à mes nièces de deux et trois ans !

Blandine : Nous l’avons lu avec mes garçons (11 et 13 ans) et ils ont été d’emblée saisis par le jeu des couleurs (ce fameux jaune dont on a parlé) et les nombreux détails « d’un autre temps ». Du coup, nous avons passé beaucoup de temps à « lire » et explorer les dessins, davantage que les mots. Ils ont été sensibles à la notion de liberté et au fait de laisser partir. Mon 11 ans est davantage réceptif à ce genre d’album philosophique à interprétation multiple, que son frère, plus cartésien. Il sera intéressant de le relire dans quelque temps.

Colette : Personnellement, au départ je pensais offrir Le Nuage de Louise à la fille d’une amie chère à mon cœur qui se nomme justement Louise. Mais maintenant, j’ai envie de le proposer en initiation au débat philosophique à mes élèves de 6e ! Je trouve que la pluralité des lectures permet de s’interroger sur ce que signifie grandir. Une question clé de l’adolescence ! J’ai d’ailleurs un petit élève de 11 ans qui m’a demandé la semaine dernière pourquoi on devait renoncer à la magie en grandissant. C’est un jeune homme complètement animé par les films de Walt Disney et l’univers d’Harry Potter. Il a beaucoup de mal avec le collège et retourne très souvent à l’école juste à côté pour revoir son enseignante de CM2. Je trouve que l’histoire de Louise serait une belle métaphore pour l’inciter à grandir sans renoncer à guetter la magie dans le ciel.

******

Et vous, avez-vous lu Le Nuage de Louise et comment l’avez-vous interprété ? Connaissez-vous les livres des Frères Fan, lesquels avez-vous aimés ?